年金生活・・・50代から準備して、60歳になる前にアーリーリタイアすることができました。

アイキャッチ画像:写真ACフリー素材集

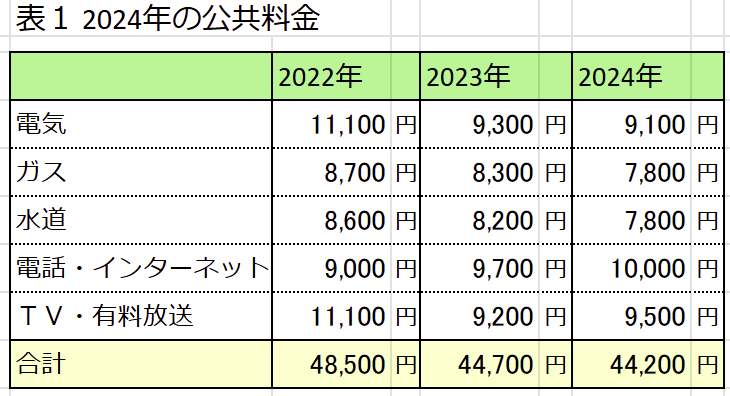

2024年の公共料金

昨年7月からはてなブログに移ってきて、初めての正月になる。毎年1月初めには、前年の生活を振り返る「年金生活白書」をブログに掲載していて、リタイアしてから9度目の作成になる。例年に続き、今年もまとめてみる。 2024年の公共料金は、月平均44,200円。2023年は44,700円だったから。月500円の微減である。 わずかであっても、この物価高で増えないというだけでありがたい。2022年にウクライナ戦争によりエネルギー価格の高騰が始まり、月約4万円だった公共料金が一気に2割跳ね上がった。昨年・一昨年と落ち着いてはいるものの、実は2021年と比べると1割高い。 3年で1割がインフレかどうかという議論はあるが、現実に年金スライドは合計2~3%なので、負担は大幅に増えている。こうでないと年金財政は破綻するので仕方ないとはいえ、生活が苦しくなるのはつらいところである。 内訳をみると、まず電気代は9,100円(月平均・以下同じ)で前年比-200円、3.2%減であった。 使用量がほとんど同じなので(月平均で1.1kwhしか違わない)、単価はやや下がったということになる。一昨年暴騰したエネルギー価格も落ち着いて、政府補助も継続されたためであろう。ありがたいことである。 ガス代は7,800円。2023年比で-500円、-5.6%と電気代以上の負担減であった。ガス代も電気代と同様、使用量がほとんど変わらなかったので(月平均で1㎥増えた)、やはり単価が下がったということである。 フランスやドイツのニュースを見ていると、電気代・ガス代などの値上がりが生活を圧迫しているので、それに比べるとわが国の状況は比較的恵まれている。 水道代は7,800円。前年比-400円、4.9%減。これは節水に努めたというよりも、10月まで酷暑が続いたため、とてもお風呂に入る陽気ではなく、シャワーで済ます期間が長かった結果である。 シャワーにするような気温だと冷房を使わずにはいられないので、水道代は減るが電気代は増える。それで電気使用量が前年並みということは、節電したということでもある。 電話・インターネットは月平均10,000円。前年比+300円、3.8%増。はてなブログの有料プランで微増となった。来年はフレッツ光でさらに増加が見込まれ、頭が痛い。とはいえ、らーばんねっとがジェイコムになるので、いずれにしても値上げは避けられなかった。 TV・有料放送は9,500円。前年比+300円、3.1%増。NHKの受信料値下げで若干減ったものの、YouTubeプレミアムが増えて微増となった。こちらも来年はジェイコム移行で値上がりとなる。有料放送を整理してどの程度抑えられるか、厳しいところである。 以上、公共料金合計は月平均44,100円。電気・ガス・水道代の減少により、前年比-500円、1.2%の減少となった。節電・節水には引き続き努力するけれども、結局のところ気温によって電気代は大きく違ってくるから、あまり気負っても仕方がない。おだやかな気候を祈るばかりである。

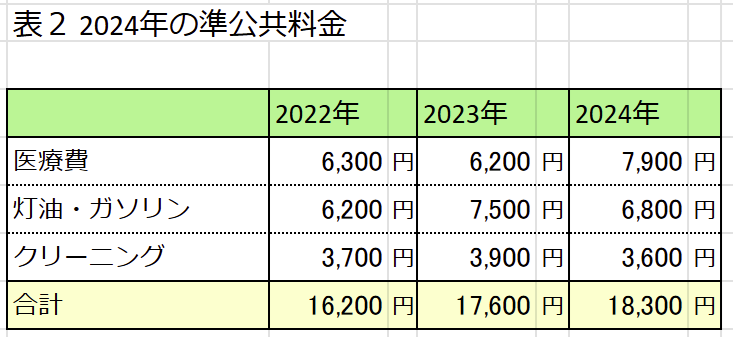

2024年の準公共料金

月平均18,300円。2023年と比べて+700円、3.8%増加した。 諸物価高騰の折柄、前年比増はやむを得ないところであるが、内容としては節約して必要なところに支出したといえる。増えたのは医療費で、月平均約1,700円、年間約2万円増となっている。 これは、かかりつけ内科医の診察が不審だったため、人間ドックと他クリニックのセカンドオピニオン確認のためにかかった費用で、まさに必要経費であった。これを使わないで漫然と処方された薬を飲んでいたら、副作用でとんでもないことになっていた。 灯油・ガソリンとクリーニングはわずかではあるが減少している。灯油・ガソリンはエネルギー市況と政府補助の有無に大きく影響されるが、あまり急激に値上がりしないでほしいものである。 結果的に合計額は、3年間じりじり増え続けることとなった。それでも、10年前に立てた予算である月2万円を下回って推移していることは喜ばしい。医療費と暖房代に多く支出しないで済むことは、年金生活を破綻なく過ごす上でたいへん重要である。

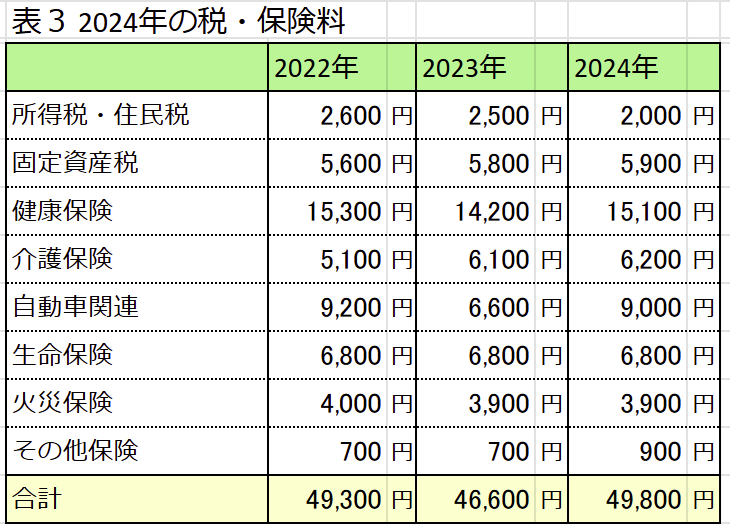

2024年の税金・保険料

合計は月平均49,800円。2023年と比べて+3,200円、6.9%増加した。 内訳をみると増えているのは車検があった自動車関連が主で、2年前に車検があった時と同様である。昨年末に13年ぶりに車を買い換えて、今度は軽自動車になる。狭くなる分、自動車税や重量税は安くなるはずであるが、果たしてどうなるか。 また、国保保険料が上がって月平均900円負担が多くなっている。介護保険料と合わせて1,000円増である。わが印西市は全国的にも珍しい人口増加中の自治体で、年齢構成も若い人達が多い。保険料は比較的低水準とされるが、それでも負担増である。たいへん厳しいが仕方がない。 このほかに定額減税と減税調整金の振り込みがあったので、実際はもう少し税金・保険料支出は減っている。とはいえ、税金で月平均約3万円、年間約30万円払っているのだから、少々の減税ではとても追いつかない。固定資産税すら、若干増額となっている。 今後、減税がなくなり、国保や介護保険料が上がり、固定資産税も高くなるとすれば、1%や2%年金スライドがあったとしてもとても追いつかない。年々、生活は縮小していくことになるが、これもやむを得ないことである。リタイアした者の宿命であり、限りある収入で暮らすしか手段はない。 国保保険料と医療費支出を合計した医療費実支出は23,000円となり、自己負担比率は約66%。7割負担より低くなっているが、これは健保対象外の人間ドックを受けたためで、除く人間ドックでは約71%となり、ほぼ7割負担になる。 ここ2年間、幸いに医療費控除になるほど医療費が出ていないので、2025年はセルフメディケーション税制を使うことができないかと考えている。

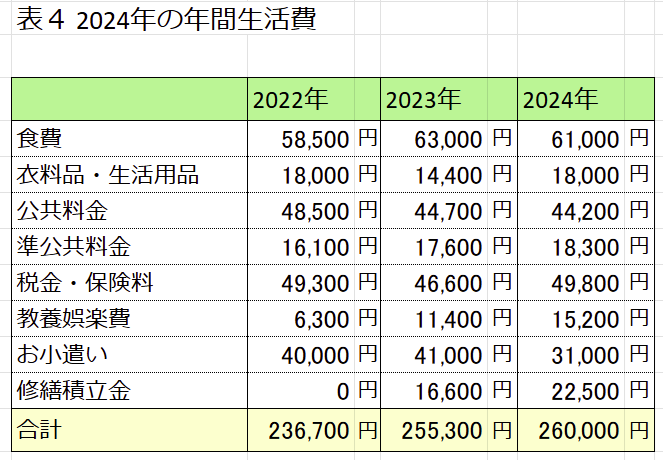

2024年の生活費

年金生活白書のまとめは年間生活費。物価が高騰しているのに年金スライドは些少だから、目に見えるほど食費は増えていない。とはいえ、実際に買えるものは確実に少なくなっている。牛肉の消費が減っているというが、そうしないと家計が破綻するから仕方がない。むべなるかなである。 年間生活費は月平均260,000円。昨年より約4,000円、1.8%増加している。収入は月平均で約25万円なので、月々1万円の赤字が出ている。そして、食費が全然足りていないので、奥さんがパート代から負担してくれている。ありがたいことである。 内訳をみると、食費は月61,000円で若干減っているが、奥さんの補助があるので実際には増えている。表面的に減っているのは酒類への支出が少なくなっているためで、例年買っていた銘柄ワインを買えなくなったし、デイリーワインの単価も下げた。アルコール摂取量自体も少なくなっている。 衣料品・生活用品は月18,000円。生活用品はほぼ全て値上がりしており、数年前のようにティッシュ5個200円とか、トイレットペーパー300円なんてことはありえない。変わらず安いのは石鹸くらいで、サランラップも高いしアルミホイルも高い。 地味に値上りしているのは入浴剤で、以前はバブを愛用していたが、5割増しくらいに値上がりしている。夏以外は毎日使うので難儀する。最近は、100円安い温泡にせざるを得ないが、その温泡も値上がりしている。バブより薬品の匂いがきついので、本当はバブがいいのだが。 公共料金、準公共料金、税保険料は昨日までお伝えしたとおり。いずれもなしで済ますことは難しい支出なので苦労する。この冬も寒くて、電気代・ガス代・灯油代は増える傾向にある。結局のところ気温によって違ってくるから、おだやかな気候を祈るばかりである。 教養娯楽費とお小遣いは仕分けの違いで、実際には奥さんのお小遣いをパート代から出してもらって減っている分だけ減額である。山の遠出もほとんどできなくなり、車で筑波山に行くしかなかったのだがそれで故障してひどい目に遭った。 修繕積立金を月平均約2万円積み立てたことになっているが、実際には車検代と車の修理に支出したので積立残は0である。なのに車を買い換えなければならなかったので、クレジットを使うことになり資金繰りに頭が痛い。せめてもの救いは、2025年末に奥さんの年金が出ることである。

LINK