宝篋山から不動峠 三本杭から雨引山 朝日里山学校から雪入山

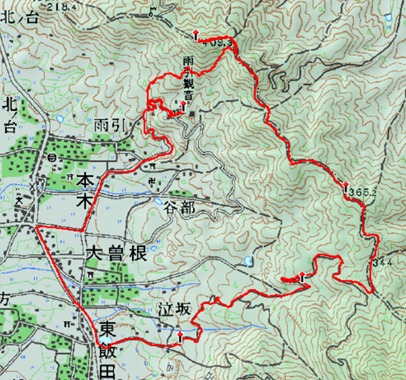

きのこ山巡視道 [Nov 13, 2024]

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

2024年も夏がいつまでも続き、ようやく涼しくなったら11月だった。そろそろ筑波山の季節である。 筑波山も難しい山で、夏は虫や蜂やヘビが多く、冬は凍結して岩が滑る。しばらく前に転倒して負傷したスネの傷跡がまだ残っていて、もう消えないかもしれない。標高800mとはいえ、結構危ない山である。秋から初冬がベストシーズンだが、最近は夏が終わるとすぐ冬である。 つくば市内を通ると、間近に迫ったつくばマラソンの通行止め注意看板が至る所に立てられている。まだハーフマラソンも満足に走れないので遠い道のりであるが、精進していつか走りたいレースである。まさに、筑波山に向かう時通る学園西大通りがコースである。 つくば市内で信号待ちが多く、真壁に着いたのは8時半過ぎだった。今回は、きのこ山から下りてくる予定なので、真壁城跡の駐車場に止める。サイクルロード駐車場よりずっと広いけれど、手近にトイレが見当たらない。体育館が開いている時刻であれば使えるのかもしれない。 身支度して、白井集落に向かって北上する。20分ちょっと歩いて右折、集落内の道に入る。ここは春に下ってきた道で、途中に「足尾山→」の道案内があって、そこから直登できそうなので次回登ってみようと思っていたのである。オフロード白井まで、結構長い道のりである。 オフロード白井(しらい)はオフロード車やオフロードバイクのコースがあって、愛好者には有名であるようだが、コースより有名なのは険道である。ここから一本杉峠までは県道なのだが、「車両通行不能」の看板が立てられている。「禁止」でなく「不能」というのがミソである。 察するところ、茨城県として保全や補修はあきらめたので、通る人は自己責任でお願いしますということらしい。もちろん歩行者は通れるし、車高の低い車は無理だがバイクやオフロード車は実際通っている。それらのベースとなっているのがオフロード白井である。 オフロード白井まで舗装された道だが、ここから先は砂利道である。いくつか採石場があって、その先に「←一本杉峠」「足尾山→」の分岐がある。今回は足尾山に直登するつもりなので、足尾山の標識に沿って進む。 ところが、標識の先はまたもや採石場で、ブルドーザーが止まっている。直進する道には「関係者以外立入禁止」の立札があって、進入を拒んでいる。立札を避けて茨城名物のタイヤ痕を追うけれども、踏み跡はすぐになくなってしまう。その先は、雨水の溜まったぬかるみの斜面である。 少なくとも、林道とか登山道と呼べる道ではない。かつての参拝道なのでそれなりの道であるはずだが、採石場を通らずに進むことはできないようだった。あるいは、立入禁止の奥が正規の道なのかもしれない。 残念ながら直登をあきらめて、以前下った険道を登ることにする。ここなら、保全こそされていないがともかく県道である。少し戻って、一本杉峠への登りにかかる。 相変わらずの道で、砂利道なのか沢なのか判然としない。時折石垣やコンクリ壁が現われるが、それに沿って道路があるとは限らない。とはいえ、下った時は細い道に入ったりしたのだが、登りはほとんど迷うところがなかった。初見でなかったし、前後してバイクが通っていたこともある。 いくつかある難所を抜けて、登って行く。下りで岩の道だと滑る心配があって時間がかかるけれど、登りは浮石などに注意すれば登るだけである。意外と早く最後の一枚岩の難所まで通過して、後は車でも問題ない普通の砂利道である。 採石場跡で進路変更してから、1時間ほど歩いて一本杉峠に着いた。11時少し回っていたので、ここでお昼休憩とする。 この日は真壁城跡の駐車場を利用。白井集落を経由して足尾山を目指す計画。 これから歩く足尾山からきのこ山の稜線。快晴・無風で山日和の一日だった。 白井集落奥から「足尾山→」の案内に沿って行くと採石場に出てしまう。立入禁止看板とどろどろの踏み跡を前に撤退を余儀なくされてしまった。 一本杉峠の休憩所は、これまで道路から見上げたことはあったが、休むのは初めてである。石造りのテーブルとベンチがあり、あまり使う人がいないのか苔で緑に染まっているけれど、使う分には問題ない。腰を下ろして一息つく。 お昼は、奥さんに作ってもらったチーズとジャムのサンドイッチ。シンプルだけれど、悪いものが入っていないので安心である。いつものようにテルモスでインスタントコーヒー。糖質制限以来カップヌードルを食べないので、ガスバーナーを使わなくなった。 正午前に腰を上げて、足尾山方向に進む。舗装された林道であるが、結構傾斜がある。考えてみると、ここを下りてきたことはあるが、登るのは初めて。前は、左に山道を入って登ったのだった。 20分ほど歩くと、ようやく下り坂となる。少し先が足尾神社の分岐で、足尾山はまだ100mほど高い位置にある。足尾山頂もいい眺めだが、林道からでも麓はよく見える。分岐のすぐ先がパラグライダーの離陸場で、西の真壁方向、東の八郷方向、両方ともこれから飛ぶ人たちが準備していた。 離陸場だけに麓までさえぎるものはなく、天気もいいので眺めは申し分ない。飛ぶ人はもちろん爽快だろうが、見ているだけで胸がすくような景色である。待機している係の人達と「いい天気ですね」と挨拶を交わす。平日だけれど、お客さんも多いようだった。 ここから先の林道は、基本的に下りなので楽である。右足と左足を交互に出しながら、初冬のやわらかな日差しを浴びた山歩きはとてもリラックスする。ヘアピンカーブを曲がり、少し登り返すときのこ山に達する。 この日は家を出たのが遅かったし、その影響でつくば市内が混んだので、あまりゆっくりすると帰りに時間がかかる。とはいえ、きのこ山の休憩所に寄って腰を下ろす。ちょっと休んで、これからのコースを再確認した方がいい。 この日の計画は、足尾山までの登りときのこ山からの下りだけが初見で、途中は何度か通ったコースであった。しかし、直登する道を見つけられず一本杉峠まで登ってしまったので、下りも分からないと経験済コースだけで終わってしまう。せっかくなので、少しは新規のコースを歩きたい。 きのこ山への登り下りは、これまで関東ふれあいの道を使っていた。真壁城からつぼろ台の登山道と、上曽峠までの舗装道路である。ただ、鈴木さんの本やWEBをみると、上曽峠まで下りる前に真壁への道がある。 目印となるのは、「山火事注意」の看板らしい。ここから踏み跡をたどると、それほど迷う場所もなく林道まで出られるようだ。 関東近郊で「山火事注意」というと横断幕を想像してしまうが、10分ほど歩くと道の右手に、金属製のしっかりした看板が立っていた。桜川市の立てたもので、しっかりしているものの錆びてしまっている。すぐ横に「水源かん養保安林」の看板もあるから、場所は間違いなさそうだ。 それらしい踏み跡があるが、一面薮なのでどちらに進めばいいのかよく分からない。尾根道という情報だから、下り斜面でなく上り斜面を進む。すると、目の前に見慣れた赤いプラスチック札が現れた。「境界見出票」である。 ということはここは国有林で、これから進む道は巡視道ということである。いっぺんに安心した。巡視道なら筑波連山で何度も通っている。赤テープこそないものの、境界見出票がテープ代わりになるし、国有林の境界はほぼ尾根なのである。 一本杉峠までの県道は相変わらずの「険道」で、道だか沢だか区別がつかない。ただ、下から登る分には迷う場所はない。 一本杉峠の休憩所でお昼にする。ここは何度か通ったが、少し登った場所にあるのでこれまで休んだことはなかった。 足尾神社の分岐付近。晴れて暑くも寒くもなく、パラグライダー離陸場からの景色は最高だった。これから飛ぶ人達が準備していた。 国有林巡視道は、これまで何度か歩いたので少し慣れてきた。三角点に似た標柱が尾根の目立つ場所にあり、近くの木に赤いプラスチックの境界見出票が結んである。境界見出票には通し番号が付けられていて、次は1つ上か1つ下の番号になる。 標柱間の間隔が広い場合には、「補」ないし「ホ」の番号が付いていて、標柱でなく石に彫られているケースもある。坊主山の男ノ川ルート入口に書いてあるのは何の意味かと思っていたのだが、国有林管理用のものだった訳である。 すごく細かくて見づらいけれど、林野庁のホームページには実測図のコピーがアクロバット・リーダーで開けるようになっている。1/25000図と違って実物を購入できないのが玉に瑕だが、方向の目安をつけるには役立つ。国有「林」なのでほとんど景色は開けず、方向が分かりづらい。 さて、国有林巡視道なのは分かったが、だからといって安心はできない。尾根を進む道だろうとは思うが、尾根の分かれ道があるし、足元は急斜面である。しばらく進むと、巡視道のメインに達したらしく踏み跡は明らかになるが、境界見出票を見逃さないよう慎重に進む。 WEBによると、この巡視道は並行して伸びる林道に出るらしい。林道は北側、つまり右手から合わさるはずである。それで右側を注意するけれども、急斜面が谷へと切れ落ちて間もなく合流するようには見えない。15分、20分と進むうちに、再び踏み跡が怪しくなってきた。 どちらの方向に進んでも木の枝が邪魔して、まっすぐ進めない。目の前には蜘蛛の巣が縦横無尽で、何度も大きな蜘蛛にぶつかりそうになった。国有林とはいっても頻繁に管理される場所ばかりではないだろうし、尾根だけ見る訳ではないだろうから歩かれない道もある。 気がつくと、しばらく赤プラスチックを見ていない。どこかで巡視道から外れてしまっただろうかと不安になる。筑波山だと岩に赤ペンキで印をつけてあることが多いが、きのこ山はそれほど巨岩・奇岩がない山域である。 いずれにせよ、尾根を下っていけばどこかの道に出るはずと思い、尾根らしき踏み跡を下りて行く。すると、少し先に人工物らしきものが見える。近づくと、担当者の名前と管理用の記号らしきものが書かれたワープロ打ちのカードが枝にくくりつけてあった。 このカードから先で少し傾斜はきつくなるが、高い樹木や深い薮がなくなり人里が近い雰囲気が出てくる。急坂を下るとその先は広くなり、路盤のコンクリが緑色に染まった林道に合流した。 ここまで歩いた巡視道も登山道として歩きにくくはないが、林道は平らなのでさらに歩きやすい。5分ほど下ると谷田部さん宅で、土地の人でなければ私道と思ってしまうかもしれない。おそらく、もともと林業用に整備された林道と思うが(実は違った。詳しくは次回の登山記録で)、よく管理されている。 林道を下って県道と合流する反対側に、水分神と馬頭尊の石碑が立てられていた。筑波山周辺には、この種の石碑がたいへん多い。明治時代より前には、人口も経済力もいまよりずっと大きかったであろう。 よく考えれば、先日走った将門マラソンの岩井も、筑波からまっすぐ広がる平野部の向こう側である。つまり、明治どころか、平安時代以来開かれてきた水田地帯であり、平将門も上総介平忠常もこの周辺を地盤としたので有力武将だったのである。 現在の茨城県が大きな経済力を持っていたのは官名にも表れていて、常陸守は親王が任ぜられる通例であった。皇族以外が就けるのは次官の常陸介までで、だから武士が通称名とする場合も親王任国の「守」は付けない。織田信長が上総介で、大岡忠相が越前守なのはその名残りである。信長くらい偉くても「上総守」は付けないし、千葉県を治めていた訳でもない。 県道に出て麓を見下ろすと、まだ30分くらいかかりそうなのを見て先は長いと思ってしまった。きのこ山はどう登っても下っても1時間半かかる山のようである。 この日の行程 真壁城駐車場(40) 08:45 きのこ山の「山火事注意」を入る踏み跡は、国有林巡視道だった。左側の木に「境界見出票」の赤いプラスチック札が見える。これを赤リボン代わりに下る。 道はそれほど分かりにくくないが、蜘蛛の巣をかき分けるのに苦労した。林道に出て一安心。 林道から県道に出たところに、水分神と馬頭尊の石碑があった。この周辺はこうした石碑がたいへん多く、かつては人口も経済力もある地域だったのだろう。

9:20 白井集落分岐(40) 09:20

10:20 岩石採取所分岐(146) 10:20

11:05 一本杉峠(428) 11:30

12:00 足尾神社登り口(535) 12:00

12:35 きのこ山(527) 12:40

14:15 真壁城駐車場(40) [GPS測定距離 15.2km]

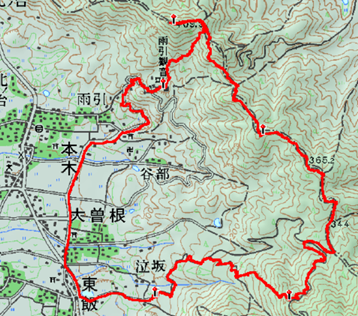

不動坂・きのこ山 [Nov 30, 2024]

この図表はカシミール3Dにより作成しています。紫線は前回歩いた経路。

前回、足尾山からきのこ山を歩き、国有林巡視道を下りて終わった。巡視道から林道に出たのだが、この林道がどこに向かうのか、どこまで続くのか不明であった。 しばらく晴天が続いて登山日和である。当初は筑波山と思ったのだが、冷え込むと標高500mの山道は凍結のおそれがある。冬用タイヤなど履いていないわが愛車には荷が重いかもしれない。予定変更して再度きのこ山はどうだろう。麓の道はまだ凍結していないし、林道の末端を確認したい。 そうと決まったら、さらに冷え込む前にさっさと行くのが賢いと思われた。11月30日の土曜日、あたふたと準備してつくばに向かう。 冬至まで3週間、一年でもっとも夜明けの遅い時期である。午前6時でもまだ暗い。ライトを消したのはようやくつくば市内に入る頃で、車外温度は-3℃。路面凍結の心配は取り越し苦労でなかったのである。真壁サイクルロード駐車場に着いたのは7時前。車外に出ると震えるくらい寒い。 身支度して出発。汗拭きタオルをマスクのように口に巻き、軍手をして寒さ対策する。登りなので、歩くうちに温まってくるだろう。下った時は分からなかったが、かなり傾斜のある登りで結構きつい。坂の半ばでマスク代わりのタオルを外した。 30分ほど歩くと、先日見た分水神と馬頭尊の石碑、少し進むと左に林道が分かれる。改めて見ても、私道かと思ってしまう。道案内もなく、知らない人からすると私道と区別つかない。まあ、土地の人しか来ないからそれでもいいのだろう。 分岐からしばらく進むと、幅員も広くなり両側に街路樹もある立派な林道となる。前回下りてきた国有林巡視道の入口は向かって右にあり、赤テープで目印があった。林道はさらに上へと登っている。 先に書いてしまうと、この道は不動坂といって、麓の山尾集落から中腹にある長滝不動尊への参道ということである。改修は比較的新しく平成二十年。明治時代まで盛んに歩かれた長滝不動尊への参道が荒廃し、原生林と化していたものを麓の山尾集落が改修したという。植樹も有志が出資・寄付したもので、改修記念碑と別に出資者名が彫られている。 そのことが刻されている記念碑は十数分登った上にある。そこで道が左右に分かれ、一段高くなった場所に石碑と石のテーブルが置かれている。路肩は広くなっていて、ここまで登ってきた車が二台駐車していた。しかも一車は他県ナンバーで、それを見てこの先は分かりやすい登山道だと思ったのが早合点であった。 それは1時間ほど後の話で、最初は右手に進み林道の先がどうなっているのか探索する。改修記念碑から右の道は、すぐに薮になり人の通った形跡があまりない。それでも足元はコンクリ路盤が続くし、1/25000図では実線なのでこちらがメインのはずである。 右に進む道は、基本的に沢に沿って遡る。2ヶ所ほど赤テープがあるが、その先は沢だった。前回歩いたルートはGPSで見ると数十mしか離れていないから、右に見える尾根と思われた。 しかし、尾根へは急斜面で、登る道は見た目では分からなかった。前回、尾根からこちら側を見た時に崖のように見えたから、いずれにしてもそう簡単に登り下りできない可能性が大きい。> 記念碑から十数分進んだだろうか。物置小屋のようなトタン屋根の小さな建物があり、その先は深い薮となっていた。しばらく進んだが、人が通った形跡がない。いずれにしても、きのこ山に登るのも国有林巡視道に合流するのも、かなりの薮漕ぎが必要であろう。急斜面の薮漕ぎは気が進まない。 1/25000図ではこの先も道は続くことになっているが、令和の現在では廃道化しているといって差し支えなさそうだ。林道分岐の右側の探索はここまでにして、改修記念碑まで戻る。 県道から林道への分岐点。私道と思ってしまうが、ここが林道の入口である。 しばらく進むと、両側に植樹された立派な林道となる。前回、国有林巡視道からここに下りてきた。 山道を十数分登ると、分岐があり不動坂改修記念碑が立つ。ここは平成に入ってから、荒れ果てていた長滝不動への参道を補修し、あわせて植樹したと経緯が刻されている。 改修記念碑まで戻る道すがら、改めて尾根への道を探す。赤リボンの先は沢で、橋らしきものは見当たらない。ただ、向こう岸に採石指定地の看板が見えたから、かつては石切り場だったかもしれない。その頃あった橋が経年劣化で崩れてしまった可能性はある。 いずれにしても採石地は岩場で、そこから上に道があるとは限らない。何年も人が入っていなければ間違いなく薮で、国有林のようにたまにでも人が入る訳ではない。土地勘のない人間が踏み込むのは危険である。 改修記念碑まで戻り、今度は左の道である。この道は長滝不動の参道として改修されたということなので、長滝不動までは整備されているはずである。 記念碑のすぐ先に車が入れないように大きな石碑が置かれ、そこからの道は歩行者専用となるが、明らかに右の林道より人が通った形跡が残っている。 しばらく進むと右の林道とは別の沢にぶつかり、90度折れて沢をさかのぼる。参道らしく古い灯篭があり、石段がかなり上まで続いている。林道の改修は平成時代だが、灯篭や石碑は昭和よりずっと古く、明治あるいは江戸時代かもしれない。 記念碑に記されていたところでは、明治時代には麓の山尾集落の信仰を集め、多くの人達が参拝したという。ところが林道改修前には参道は荒れて原生林となっていたというから、参拝する人はほとんどいなかったのかもしれない。それを示すかのように、ここから上に本殿や社務所・庫裡にあたるものは見られなかった。 今日、参道を進んだ場所にあるのは、小さな祠に納められた不動明王の石像である。遠くから見た時お地蔵さんに見えたので、いわゆる前立仏で本尊はもっと上にあるのだろうと思った。そばに行くとお地蔵さんではなく不動明王が石壁をバックに屹立していた。 芳名碑の日付をみると、林道改修より少し前、やはり平成時代で、その時期に集落で長滝不動尊再建の機運が高まったのだろう。ご不動様の少し下には石のテーブルが置かれ、スイッチバックの谷側には落下防止の新しい柵が作られていた。 両手を合わせて先に進む。鈴木さんの本では、ご不動様のすぐ上に石切場跡がありそこを左に進むとあるが、進んでも沢か大岩に突き当たってしまう。関東ふれあいの道ではないけれども1/25000図の点線なので、少しは道らしいはずだがそんな踏み跡はない。 ご不動様まで戻って沢沿いを見るけれども、急傾斜で薮も濃く、少なくとも最近誰か通ったようには見えなかった。しかし、改修記念碑の下に駐車してあった2台の車で来た人たちは、ここを進んだとしか思えないのである。もう一度ご不動様の前を登り、石切場跡の奥にある沢を渡ってみる。 薮をかき分けた先に、踏み跡と思しきものがある。少なくとも、ご不動様近くで見たどの踏み跡よりも道に近い。そして傾斜もゆるいし岩場もない。ここだろうかと半信半疑で進む。 GPSを確認すると、西に向かっている。きのこ山は北だから、少し方向が違う。さらに気になったのは、薮をかき分けるのに一生懸命だったが、少しずつ標高が下がっていることである。このままいくと下山してしまうのではなかろうか。 そもそも、いま歩いているのが道である保証はないし、森の奥深くに進んでしまったら厄介である。右を見ると上から水が流れてきたような跡がある。方向は北である。北に向かって登れば、いつかは尾根に突き当たるはずだ。少なくとも、道かどうか分からない踏み跡を西に向かうより安全である。 ということで方向転換し、北に向かって登ることとした。水が流れてきたからといって沢ではなく、誰かが通った形跡もない。枝は縦横無尽に伸びてかき分けるのに難儀する。ご不動様まで戻るのが安全策ではあるが、とりあえず登れるところまで登ってみようと思った。 改修記念碑から右の林道は、路盤こそコンクリ改修の跡がうかがえるものの、自然に帰りつつある。物置小屋の分岐から先は薮が深く通行困難。 改修記念碑まで引き返し、今度は長滝不動に向かう。参道は平成よりずっと古く、江戸時代か明治時代のものと思われた。 スイッチバックを登っていくと、遠目にお地蔵さんのように見える不動明王の石像が現れた。こちらは平成になってからの再建で、比較的新しい。 四苦八苦しながら斜面を登る。樹間が広がったところはあるけれども、誰かの足跡や人工物の気配はない。ただ、進退窮まるような場所もない。枝をかき分け、尾根筋と思われる斜面を辛抱強く登る。 方向転換して10~15分くらい登った時、目の前に人工物が現れた。何かの境界柱で、石ではなくプラスチックでできている。何か書いてあるかとよく見たが、字らしきものは見えなかった。 国有林境界柱はもっと立派だし、桜川市と石岡市の市境は足尾山からきのこ山の稜線でここではない。かつての町村境かというと、このあたりすべて真壁町である。いったい何の柱なのだろう。まあともかく人工物であることは確かで、誰かが定期的に通っている道である。 これでかなり安心した。尾根を登ればいずれ登山道に出るのは確実とはいえ、人工物があれば少なくとも踏み跡以上である。道に迷って遭難ということはなさそうで、登ってきた道を下るよりかなり心強い。 この後、一定間隔おきに同じプラスチックの境界柱が現れて、この道で大丈夫と確信した。はじめのうちは枝や薮をかき分けて登らなければならなかったが、次第にはっきりした踏み跡となり、さらに道らしくなった。意を強くして登ると、いきなり行先案内が現れた。 その案内看板はつぼろ台と分岐する関東ふれあいの道のもので、いつの間にか合流していたのである。どこで合流したか全然分からなかったが、とにかく正規ルートに復活したことになる。つぼろ台分岐というのは、思ったより標高が低かったけれど。 つぼろ台からきのこ山はずいぶん距離もあるし標高差もある。案内ではあと1kmとたいした距離ではないのだが、下る時はともかく登りはなかなか頂上に着かない。急坂を登って、急階段を登って、また急坂を登るという感じである。 それでも、正規ルートは安心して登ることができる。薮はあるけれども、草刈りをしていないのとそこから先は道がないかもしれないのはかなり違う。1/25000図によると、合流点からきのこ山まで標高差200m弱あるが、休みなしできのこ山の東屋に到着した。 この日のお昼は朝ファミマで買ってきたメロンパンとインスタントみそ汁。いつもインスタントコーヒーなので、たまには味変でみそ汁にしたのである。ゆっくりしていたら、登山者が登ってきた。きのこ山で重なるのは珍しいが、考えてみたらここでお昼にしたことが少なかったのである。 登っている時すでに、かなりの突風が吹いていた。東屋は比較的風が当たらなかったのだけれど、下り始めると再びすごい勢いで吹き上げてきた。パラグライダー離陸場の吹き流しも真横になっていて、土曜日のいい天気なのに誰も待機していなかった。 登りが順調でなかったし、風も強いし、下りはおとなしく関東ふれあいの道を歩いた。 いつもは麓まで林道を使うけれど、また同じ道では面白くないのでみかげ憩いの森の中を経由して下った。レストハウスみかげはすでに営業しておらず、立派な建物だけが残っている。その下の駐車場は使われていて、何台か駐車していた。 スポーツしている人は見当たらなかったから、おそらく山に登ったのだろう。真壁までまだ距離があるし、きのこ山・足尾山ならここが一番近い。 [Dec 26, 2024] この日の行程 真壁サイクルロード駐車場(40) 6:50 高滝不動からの進路が見つからなかった。地形図を頼りに尾根を登り、ようやく何かの境界柱を見つけて安心した。 関東ふれあいの道に復帰してからは、順調にきのこ山まで登ることができた。眺めはたいへんよかったが、強風でパラグライダーも飛んでいなかった。 登りで苦労したので、下りはおとなしく関東ふれあいの道を歩く。右足と左足を交互に出せば目的地に着くのは、とてもありがたいことだ。

7:35 林道分岐(130) 7:40

8:00 林道末端(389) 8:05

8:35 高滝不動(250 進路見つからず) 8:50

9:35 ふれあいの道合流(370) 9:35

9:55 きのこ山(527) 10:25

11:45 駐車場(40)

[GPS測定距離 10.3km]

雨引観音・雨引山 [Jan 29, 2025]

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

昨年11月に筑波山系のきのこ山を歩いて以来、久々の山である。しばらく行くことができなかったのは、前回の山の帰り道で愛車フィットが故障して、えらい目に遭ったからである。

車を買い換えて納車されるまでの間、怖くて遠出できなかった。ようやく先月半ばに新車TANTOが到着、1週間乗ってどうにか基本動作は分かってきた。そして1月29日、2ヶ月ぶりの山である。

カーナビにもオーディオにも不慣れだけれど、乗らなければいつまでも慣れない。基本動作ができるようになったら、まず経験である。幸い、この冬は寒さがそれほど厳しくなく、筑波山なら中腹まで行かなければ路面凍結はなさそうだ。花の入公園に駐車して周回コースを計画した。

車の中でNHKを聞いていたら、森永卓郎氏のニュースが流れた。彼は私と同じ歳である。かたや著名エコノミストこちらは年金生活者だが、健康に問題がなく山歩きに行けるのは幸運であるに違いない。暮れからいろいろあったことでもあり、雨引観音にお参りしてから稜線に上がることにしよう。

7時を少し回って花の入公園に到着、5分ほど下って県道へ。この日歩く稜線を右に見て北上する。昔からの参道は少し先だが、案内標識で右折する。いまや車で参拝する人が大部分なので、ここから車道を通る人が多い。この日も、朝まだ早いのに何台か他県ナンバーが私を追い越して行った。

雨引山楽法寺は、坂東観音霊場第二十四番札所の名刹である。雨引観音ホームページによると、開山は6世紀、用明天皇の時代とされ、推古天皇、聖武天皇、光明皇后などの帰依を受けたとされる。

「雨引山」と名付けられたのは時代が下って平安時代。雨乞いに霊験あらたかなことから、嵯峨天皇の勅命により雨引山の山号となった。鎌倉時代には将軍により伽藍が整備され、江戸時代には真言宗の関東における拠点として格式を誇った。紀伊国屋文左衛門が商売繁盛を祈願したとも伝えられる。

ご本尊は観世音菩薩で、観音様はわが国では女性的なとらえ方をされるので安産子育てにご利益大とされるが、菩薩であるから性別は男である(経典にはそう書かれている)。法華経によると観世音菩薩はオールマイティな仏様で、お願いすれば何でもかなえてくれる。

本堂伽藍は鎌倉将軍・宗尊親王によるとされるが、御家人である地元・真壁氏のバックアップが大きかったようだ。観音霊場として広く参拝客を集めたのは、おそらく江戸時代以降であろう。ちなみに次の二十五番は筑波山神社大御堂(明治以前は中禅寺だった)、二十六番は宝篋山麓の清滝寺で、筑波山系に3つの札所が連続している。

山門から長い石段を上がって境内へ。正面に本堂、左に多宝塔がある。本堂正面には3つの銅鑼が並び、参拝の際に鳴らすとよく響く。雨引山辺りの稜線を歩いていてよく聞こえたのは、この銅鑼(鐘)の音だったのである。手を合わせ、これまでの健康に感謝するとともに引き続きのご加護をお願いする。

お参りしている間にも、何人かのお坊さんを境内で見かけたし、寺務所・土産物店にも係の人がいる。このあたりの神社やお寺の中では、筑波山神社に次いで人が多いのではないだろうか。坂東観音霊場なので、ご朱印もあるはずだ。

登って来る途中に関東ふれあいの道分岐があったから、雨引山に登るにはいったん山門を出てしばらく下る必要がある。急な石段を下りていく。岩瀬から下館に至る景色が開けて、壮大な眺めである。

麓の県道から見た雨引山と中腹にある雨引観音。筑波山と筑波山神社の立地とよく似ている。

路傍には馬頭観音と二十三夜の石塔。石の産地だけあって、筑波山系には石塔がたいへん多い。後方の稜線をこの日歩く。

中腹にある雨引観音。平安時代に雨乞いに霊験あらたかだったことから、嵯峨天皇の勅命により雨引山の山号を受けたという。

いったん舗装道路を下って関東ふれあいの道分岐に入る。「雨引山遊歩道」の標識もあり、30年ほど前に県が整備したと書いてあるが、見た感じではそれほど手入れされている様子ではない。道幅は広いが、足元はがたがたである。

20~30分登ったところに「→雨引かんのん」の分岐があったので、境内から直接登る道もあるようだ。ただ踏み跡程度なので、いま登ってきた関東ふれあいの道より心細い可能性はある。

花の入公園から雨引観音まで1時間半ほどかかったが、雨引山へはさらに1時間ほど登る。標高差が200mほどあることに加え、加波山方向に進んだ392ピークとの鞍部で稜線に乗るので、さらに岩瀬方向に登らなければならない。ここがまた結構な急斜面である。東屋が見えてきたのでほっとした。

この日は晴天ながら、北風が強いという予報である。幸い、10時頃にはそれほど強くなく、腰かけて麓の景色を見ながら昼食にする。

朝食が4時だったので、登っている時にお腹が鳴った。この日はランチパックのチョコとフジパンのピザパン、インスタントカフェオレである。食べていると単独行の人が登ってきたが、まだお昼ではないらしくそのまま通り過ぎた。

さて、この日のテーマは雨引山・燕山間のピークを見極めることであった。409mの雨引山と701mの燕(つばくろ)山の間に、3つの顕著なピークがある。392mと387mの独標点と、その間にある370mピークである。387m独標の先に三角点があるが、この蛇口三角点は坂の途中にあってピークではない。

もっとも雨引山寄りのピークが、392m独標である。関東ふれあいの道は通らないが、1/25000図に点線がある。以前、この道から下りてきたお年寄りのご夫婦がいて、「自己責任で」と言っていた。お年寄りが下りてきたのだから、それほどハードではあるまいと思っていた。

そして、このルートの雨引山側は国有林管理道で、境界見出標の赤プラ札も続き、傾斜こそきついものの普通に通れる道である。しかし、境界標柱のあるピークから先、管理道は八郷側に続き、関東ふれあいの道に戻る踏み跡は不明瞭である。

手製の「加波山→」案内札があり、赤のビニルテープが要所の木の幹に巻かれてはいるものの、傾斜がきつく手がかりもない。

乾燥した今年の冬だからいいが、雨や雪の後にはおすすめできない道であった。正直なところ、かなり標高は下げるけれども、関東ふれあいの道の方が歩きやすい。お年寄りが通ったからといって甘く見たのが間違いだった。

しばらく下って2番目のピークに向かう。ここは独標点ではないが、たいへん印象的なピークである。目の前に急坂、そして屏風のような高台が前方に立ちふさがる。例によって手がかりがなく、つかまるものがないと登るのに苦労する。

これまで登った時は気づかなかったが、ここにもマウンテンバイクの轍が残っており、「二輪車通行禁止」の立札がある。滑りやすい上に車輪跡は困るので、踏み跡はそれを避けて緩斜面に続いている。

筑波山周辺で、登山道でないから入るなという表示がうるさくある。いかがなものかと思っていたけれど、登山者が来ればマウンテンバイクだって来る。こんなふうに登山道や国有林管理道が荒らされたら、黙ってはいられないだろう。放置すれば一本杉峠であり、仏頂山・高峯である。

愛好者だけが個人的に来るなら限度があるけれども、商売にする人がいれば限度も何もない。ここは険道でも廃道でもなく関東ふれあいの道、環境省指定の首都圏自然歩道である。困ったものだと思う。

関東ふれあいの道へは、雨引観音から少し下りて案内に従い遊歩道に入る。境内から直登できる道もあるようだ。

雨引山からは、筑波山の3つの峰がまっすぐ先にある。燕山・加波山はずいぶん左に見えるので、筑波山への稜線はかなりスライスしていることが分かる。

雨引山・燕山間に3つあるピークの一つ目、392独標点。ここまでは国有林管理道であるが、下りはそうではなく、少し不明瞭で傾斜も急である。

雨引山・燕山間の3つ目のピークは、367m独標点である。ここには関東ふれあいの道の案内があり、国有林の境界見出標もある。案内板の周辺には休める場所はないように見えるが、茂みの後ろ、やや下った場所が少し開けていて、レジャーシートくらい敷けそうだ。

この開けた場所から、踏み跡が南に下っている。1/25000図には出ていないし、鈴木さんの本にも載っていなければ、みんなの足跡にもない。そして、国有林データベースによるとここから南は国有林ではなく、したがって管理道でもないのである。

どこに続くか興味あるものの、人里までかなり距離がある上、1/25000図によるとこの先は崖である。君子危うきに近寄らず。近づかないでおくのが賢いようだ。

367独標点から下り、少し登り返すと蛇口三角点となる。三角点だからかつては東西に景色が開けていたのだろうが、現在は林の中で麓を見ることはできない。その上、ここは坂の途中にあってピークでもない。付近の木に赤く「△」マークがなければ、国有林標石と見間違いそうである。

蛇口三角点から三本杭まで、ゆるいアップダウンのなだらかな尾根道が続く。ここは関東ふれあいの道でもあり、国有林管理道でもある。いまなら林野庁が難色を示しそうで、それもあるのか雨引山から燕山まで約2時間、休憩場所がまったくないのであった。

最初にこの道を通った時は、関東ふれあいの道ということは分かっていたが、国有林管理道など知らないし、1/25000図もちゃんと見なかったので、どこを歩いているのか把握していなかった。こうして何度も歩いて土地勘もついてきたし、目が慣れたから疲れ方も違う。

蛇口三角点から30分弱、雨引山の東屋から1時間半ほどで三本杭に到着。ここを西に下りると、すぐ林道に合流する。花の入公園まで1時間ほどの下りである。歩きやすい尾根道から砂利道になって、少し足が痛んだ。

花の入公園への舗装道路に合流するすぐ前に、廃材がたくさん置かれていた。この奥には廃屋があったから撤去したのかと思って近づくと、何と墓石や廃棄物が放置されていた。桜川市は筑波山中腹でもこういうことがあった。違法廃棄業者に相当甘くみられているようである。

この日の行程

花の入公園(100) 7:15

8:30 雨引観音(200) 8:45

9:35 雨引山(409) 9:55

10:55 蛇口三角点(365) 10:55

11:20 三本杭(380) 11:20

11:50 林道ゲート(240) 11:50

12:15 花の入公園(100)

[GPS測定距離 9.2km]

[Feb 20, 2025]

雨引山・燕山間の3つ目のピーク、367独標点。やはり国有林境界見出標がある。南へ踏み跡が続いているが、1/25000図によるとこの先は崖なので、まっすぐ下りるのではなさそうだ。

蛇口三角点を過ぎると、ゆるいアップダウンの尾根道が続く。ここも国有林管理道で、関東ふれあいの道でもある。

三本杭まできた。「二輪車通行禁止」看板が目印であるが、境界見出標も下がっていたのに気がついた。右に下りるとすぐ林道で、花の入公園まで続く。

つくば道 [Mar 1, 2025]

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

新車に買い替えて山歩きを復活した。冬の間は筑波山がここ最近の定番で今年もそのつもりだったが、前回雨引山から三本杭まで歩いて少々気持ちが変わった。

というのは、これまで「進入禁止・天罰下る」みたいな貼り紙があちこちにあってうるさく感じていたのだけれど、ある意味仕方がないことかと思ったのである。

かつて、仏頂山・高峯を歩き、一本杉峠を見て感じたのだが、オフロード車やマウンテンバイクで山道に入ってくる連中には際限がない。

もちろん、地主や道路管理者が認めていれば問題ないし、登山者がマウンテンバイクより偉いこともない。いずれ人間の世も終わるので、轍の跡が掘れて見苦しいのも地質学的にみればわずかの間である。それはそうだが、自然に触れ合いに来てマウンテンバイクの跡をわざわざ見ることもない。

だから「進入禁止・天罰下る」を見たくなければ、そういう場所に行かなければいいだけの話である。山歩きは頂上まで登るのが基本だが、ピークに登らなければ楽しくない訳ではない。中腹を歩いても、醍醐味は感じられるはずである。

ということで、今回は男体山・女体山には向かわず、風返峠から不動峠を歩いてみることにした。稜線にはサーキット化しつつある表筑波スカイラインが通るけれど、「サーキット迂回路」があるかもしれない。

車を止めたのは北条大池駐車場。広い無料駐車場があるし、不動峠から下りてくると近いからである。少し前は北条大池の周囲に駐車場があったが、いまは体育館の脇に集約化されていて「大池公園駐車場」と書いてある。まず、筑波山に向かって北条方面へ進む。

北条は関東鉄道が通っていた当時は駅があり、商店街が並ぶ。常陽銀行の支店があるから、かなり栄えた地域だったと思われる。常陽銀行の少し先に「つくば道」の起点がある。

つくば道は江戸時代には筑波山に向かうメインルートであった。いまの筑波山神社、当時の中禅寺方向へ筑波山を直登した道である。大正時代に関東鉄道が通ってメインルートは大鳥居や駐車場がある現在の経路となったが、それ以前は白雲橋登山道のあたりまでまっすぐ登ったのである。

おそらく当時の名残りで、ケーブルカーの山麓駅を「宮脇」というのだろう。つくば道から見ると、筑波山神社の左脇になるからである。今回は筑波山には登らないつもりだが、合流する付近まで歩いてみることにしよう。

つくば道は北条から神郡(かんごおり)、臼井集落を経て筑波山神社に至る。起点からすでに1.5車線で、車で通るには狭い。道の両脇は民家の敷地で、拡幅できる余地はほとんどない。つくば市営の神郡駐車場・筑波駐車場に止めるには、狭い坂道で曲がり角も多いのでかなり難儀である。

ただ、正面に筑波山の2つの峰が見えるのは、さすが幕府の定めた正規の参道である。歩いて行くと、同じ苗字が多いことに気づく。鮏川(鮏は鮭の古字体)、広瀬など。江戸時代から続く家々だと思われる。

1時間ほど進み、急坂の始まるあたりに石造りの鳥居がある。18世紀半ばの建立とされ、この鳥居から先は神域ということである。鳥居の前に市営筑波駐車場があるが、10台ほどしか止められないので8時頃すでに満車であった。

大池公園の駐車場は、筑波総合体育館にある。昔は北条大池の周囲に駐車場があったが、いまは集約されている。

北条の商店街を右折してつくば道に入る。江戸時代の中禅寺(筑波山神社)に至るメインの参道であった。

つくば道を歩くと、筑波山が常に正面にあり次第に大きくなる。臼井集落のあたりでは、中腹の神社まで眺めが開けて壮観である。

一の鳥居から先は神域だけあって、これまで以上の急坂である。とはいえ、奥多摩の古里あたりと大差ないから、足が移動手段である江戸時代にはほとんど問題なかったと思われる。車で移動しようとするから、道も狭いし傾斜も急なのだ。

急坂の終盤、古民家カフェ「つくば椿庵」から旧・筑波山郵便局のあたりに、かつて遊郭があったという。信仰登山で山内に遊郭があるのは、近畿の金剛山にも例がある。幕末から明治にかけてたいへん栄えたと伝えられ、明治時代の新聞にもそうした記事がある。

古い時代の遊郭だから貸座敷と置屋があり、客が待機するのが貸座敷である。すでに百年前になるので当時の建物がそのまま残っていることはなさそうだが、新建材の建物の中に昔の風情を感じさせるものもいくつか残っている。

当時最大店の屋号を水戸屋という。現在、もっとも奥まった場所で営業する旅館と同じである。当時の経営を継いで現在に至るのか、当地で通りのいい名前だから使っているのかは分からない。現在の水戸屋・青木屋からつくば道を下る一帯が、繁華街であった。

麓への景色が広がり、この日歩いてきた北条や土浦、その先の霞ヶ浦を望む絶景だったと当時の新聞記事にもある。その景色はいまでも変わらないが、この日は急に暖かくなって地表近くがぼんやり霞み、遠くまで見通しはきかなかった。

大正時代に関東鉄道が土浦から旅客輸送を開始、以来つくば道から参詣する人は激減した。旅館はいまに至るまで営業しているが、遊郭は昭和はじめまでに旅館や料理屋に転廃業を余儀なくされたようである。

旧・筑波山郵便局のすぐ上でつつじヶ丘への車道と合流する。ちょうど曲がり角の民家が、「お休み下さい」と椅子を置いてくれているので、ありがたく一休みさせていただく。急坂の連続で、さすがに疲れた。北条大池から1時間半、初めて見つけた休憩所である。

車道と合流して、ゆるい下り坂をつつじヶ丘方向に進み、つくば湯で右折して急坂を下る。再び1.5車線の狭い道である。途中で分岐し、右に進むと筑波温泉ホテル、左がつくばふれあいの里である。風返峠は、つくばふれあいの里を経由することになる。

つくばふれあいの里はつくば市営の施設で、体験施設やバンガロー、遊具などがある。コンセプトとしては女体山から東に下りた筑波高原キャンプ場と似ているが、こちらはバンガローも新しく現在も使われているように見えた。駐車場も広いが、アクセスする道はどこを通っても1.5車線というのが厳しいところである。

ふれあいの里遊歩道を通って、白滝神社方面に進む。白滝神社から風返峠まで、車道を通らなくても抜けられそうなのだ。バンガローから白滝神社への遊歩道は少し寂しいが、その先で林道と合流する。案内に沿って進むと、「白滝神社」の石碑がある。

つくば道には、江戸から大正時代にかけて、遊郭があり賑わったという。もう百年前なので当時の建物ではないだろうが、その頃の風情をうかがわせる古民家もいくつかある。

旧・筑波山郵便局のすぐ上で。つつじヶ丘への車道に合流する。いまは大鳥居とバス通りがメインだが、かつてはこの周辺に繁華街が形成されていた。

つくば湯の坂を下りると、つくばふれあいの里。つくば市の施設で、体験施設やバンガローが整備されている。遊歩道を経由して、白滝神社から風返峠まで歩く。

石碑から林道を入ると、いくつかの段差と滝が見える。白滝である。上が風返峠になるので、このあたりが水源になるのだろう。石段を登ると一番上の滝のさらに上に祠がある。白滝神社である。

説明板によると、筑波山神社の摂社のひとつであるらしい。筑波山の登山者が休憩所として使えるように整備したと書いてあるが、風返峠を経由して筑波山に登る人は今日ほとんどいない。この日も私以外に誰もいなかったが、それほど荒れている訳ではないので管理されているのだろう。

二礼二拍手一礼で参拝。さて、この上から風返峠に通じる道があるようだが、よく分からなかった。いったん石碑まで戻り、舗装道路を登ることにする。舗装道路ではあるが林道であるので、つつじヶ丘の車道と違って車は通らない。

しばらく登ると開けた場所に出る。ここは桜山といって、平成改元の際に何種類かの桜を植樹したとある。左に舗装道路を進むと、つつじヶ丘への車道に合流するが、右にも車止めの先に道が続いている。1/25000図の実線で、みんなの足跡にもルートが残っている。ここを進んでみよう。

この道は車道が通じる前の旧道であったようで、道自体は半ば廃道化しているが、見上げると高規格の電線が通っており、ときどき立派な電柱もある。保線用に維持管理されているとは思うが、加波山の東でもこういう状態で廃道化しつつある道もあるので注意が必要である。

ところが砂防ダムの堰堤のところまでで電線は終わっている。みんなの足跡も堰堤までで逆戻りしているが、おそらく一人だけが1/25000図の実線を進んでいる。先は薮だが、行けるところまで行ってみよう。

道をふさぐ枝や薮をかき分けて進む。下は道なのか沢なのか判然としない。山歩きだからずっと舗装道路を歩いても面白くないが、かといって危ないのは願い下げである。ふと目の前を見ると、明らかな人工物。金属製の電柱であった。上には電線。何とか旧道に復帰できたようだ。

電線をたどると、踏み跡から登山道になり、砂利道になり、明らかに近年造成された道になった。ただし、車止めがあって車は入れない。さらに進むと、風返峠「ひたち野」の入口脇に出た。合流点はガードレールでふさがっているので、歩行者以外は入って来られない。

10時半前に風返峠着。つつじヶ丘に来る際にはよく通る場所だが、こうして旧道を登るとなるほど峠だということが分かる。すぐ前から下ると十三塚果樹団地で、舗装道路だが結構狭い。つつじヶ丘に向かってもう少し登り、旧国民宿舎に下りる方が安心できる。

峠には休む場所がないので、すぐに南に向けて歩き始める。幸いに、ここから先は下り基調である。旧有料道路なので飛ばしてくる車が続くのではないかと心配していた(30km/h制限なのに)が、幸いそういう車は少なく、ひっきりなしに通るのはサイクリストの方々であった。

下りだと「こんにちはー」と愛想がいいが、登り坂では漕ぐのに一生懸命で大変そうである。ただ、スカイラインは登りと下りが交代で出て来るので、一生懸命漕ぐとその後は漕がずに進めるようである。

白滝神社。左に石段が見え、ここを一番上の滝まで登っていくと、さらに上に祠がある。筑波山神社の摂社のひとつであるようだ。

風返峠へ、みんなの足跡を頼りに旧道を探る。1/25000図で実線なのだが、かなり心細い。電柱と電線は続いている。

薮を抜けて風返峠に出た。ガードレールの後ろ、表示板のあたりから車道に上がることができた。

風返峠から不動峠までは稜線を進む。ここは表筑波スカイラインが通っていて、かつての稜線がサーキット退避路として残っているのではないかと期待したが、残念ながら見つけられなかった。

稜線上には何ヶ所かピークがあり、大正時代の地図には三角点を通る尾根道もあるが(スカイライン開通は昭和四十年代)、いまや三角点に至る踏み跡を見つけるのも難しい。

婆ヶ峰(ばあがみね、「子授け地蔵」の場所)だけ車が止められるようになっているが、かつて有料道路の時代にパーキングだった跡地は入れないように厳重にガードされている。あまり歩く人もいないらしく、道標やピンクテープも見当らない。

407.9mの三角点は小中道峠で、残念ながら現在は薮の中とWEBにある。その先にある428.9mの三角点は南峠で、かつては東西に道が開けていた。三角点に至る踏み跡もあるらしいが、見つけられなかった。おそらく下り坂が始まる前、パーキング跡の広場あたりから入ると思われる。

そうこうして1時間ほど歩くと、不動峠の分岐に下りる道が分かれる。このあたりになると、風返峠でははるか彼方に見えた宝篋山がすぐ近くである(宝篋山のアンテナかと思ったが、その手前の深間山にある東電中継所だったようだ)。いくつか見えたピークを越えてきたのである。

分岐を左に下ってしばらく進むと、スカイラインの橋梁の土台あたりに「不動峠休憩所」の石碑があり、東屋や駐輪場が整備されている。ずいぶん歩いたので、ここで昼食にした。

昼食はインスタントコーヒーと、コモのジャムパン、ファミマのデニッシュ。冷凍の果物でもあればいいような陽気(この日の最高気温は20℃以上)だったが、まだファミマには売ってなかった。休んでいる間も、ひっきりなしに自転車が登り下りしていた。

不動峠から下りる県道は一本杉峠のような険道とばかり思っていたら、つい最近補修されたような高規格の舗装道路だった。1.5車線しかないのでサイクリストご用達になっていて、自動車は私が見る限り1台しか上がってこなかった。そして、この道が関東ふれあいの道でもある。

不動峠から下るのは初めてなのでここを通ったが、山中を行ったり来たりするのでたいへん時間がかかる。大池公園まで1時間以上かかるし、ずっと山の中の景色が続くのでちょっと飽きる。麓近くなって、ようやく平沢官衙あたりが見えてくる。

不動峠の名前の由来となった不動明王像は、東屋から坂道を少し下ったところにある。ガードレールをまたいで進まなければならない場所にあるが、昭和三十年頃の石碑と、石造りの祠に納められたお不動様がいらっしゃる。おそらく江戸時代からここで集落を見守っているのだろう。

県道は急カーブの連続で山中を下るけれども、お不動様から沢沿いに下る道もあるらしい。関東ふれあいの道は首都圏自然歩道なのだが、現状はサイクリングロードになっているので、機会があれば直接下る道を歩くのもいいかもしれない。

[Mar 27, 2025]

この日の行程

北条大池(20) 7:00

8:30 旧筑波山郵便局(210) 8:40

9:25 白滝神社(280) 9:35

10:20 風返峠(423) 10:25

11:50 不動峠(300) 12:15

13:30 北条大池(20) [GPS測定距離 19.9km]

不動峠でスカイラインから下りる。下道の一角には、東屋と休憩所が整備されている。

不動峠の名前の由来である不動明王は、峠から少し下ったあたり、麓の集落を見守るように立っている。石碑は昭和時代に建てられたもの。

この県道はきちんと整備されており、サイクリストご用達となっている。自動車は1台しか見なかったが、自転車は数十台見た。時折、麓の景色が開けて気持ちいい。

宝篋山から不動峠 [Apr 5, 2025]

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

つくば道から不動峠まで歩いた後、体調を崩してしばらく山歩きができなかった。復帰第一戦はどこにすべきか考えたが、あまり人が来なくてハードでないところ、家からそれほど遠くないことが条件となる。前回下りてきた不動峠から宝篋山へのルートがよさそうだ。

歳とともにどんどん活動範囲が狭くなって、標高差もあまりこなせなくなりつつある。その意味では筑波連山は年寄り向けといえそうで、まだまだ未踏のルートはいろいろある。

ネックはシーズンが短いことで、あまり寒いと山頂がアイスバーンだし、暑くなると蜂や虫、蛇の天下でなかなか厳しい。

本丸の筑波山は、そこらじゅうに「進入禁止・天罰下る」の張り紙があるし、加波山から雨引山はマウンテンバイクのタイヤ痕だらけであまり気乗りがしない。それでこの前はつくば道から風返峠を歩いたが、その続き、不動峠から宝篋山までが未踏である。駐車場も大池公園があるので、おそらく大丈夫。

4月5日土曜日。3月になって周期的に雨になり、それが4月も続いている。この週は金・土だけ晴れでその前後は雨予報。桜も咲いたので、大池公園駐車場は混むかもしれない。5時過ぎに出発して、6時半到着。まだ車は少ない。

少ないけれども、すでに大池の周囲にカメラを持った人が何人かいて、筑波山や池をバックに桜をカメラに収めている。私も池まで少し登って写真を撮る。風もなく晴れて山日和だけれど、予報ほど暖かくはない。

まず目指したのは不動峠旧道である。大池と体育館の間の道をまっすぐ山に向かえばいいらしい。宝篋山の山口ルート1・2と共通のようで、道案内が同じ方向である。

取水場のあたりで山口コースと別れを告げる。このあたりにつくば市の宝篋山駐車場があるらしいが、看板が見当たらずよく分からない。それらしき更地はあるが、個人の所有地と間違えたらいろいろ面倒だ。その先、やや登り坂となる。まず不動街道の探索である。

それらしき道が続くのだが、何軒かの農家の先で舗装道路はなくなってしまった。1/25000図で道になっているのはここまでである。そして、鈴木さんの本によると「不動街道」の看板があるらしいのだが見当たらない。石碑はあるけれども、すり減って字が読めない。

単管で川に橋をかけてある先は、どうやら私有地のようである。少し戻って「この先行き止まり」の立札を進むと、廃屋だった。残念ながら、不動街道を見つけることはできなかった。後ほど不動明王から下りる道を探してみたが、急坂の笹薮で標高差100mを下っていく勇気はなかった。

さてどうするか。ロスタイムを最小限にとどめるには、宝篋山山口ルートを登るのがよさそうだ。北条大池まで戻る半分で、登山口に着くことができる。計画とは逆回りになるが、通るルート自体は同じなので万一の場合にも予定表から捜索することができる。

大池公園の桜がきれいに咲いていた。下山すると池の周りも駐車場も一杯。

山口集落の道を不動峠に向かって歩く。ここが旧道っぽかったが、残念ながら街道らしき道は途切れていた。

やむなく麓に戻り、山口コースから宝篋山を目指すことに。

不動峠旧道を探索している間は地元のお年寄りしかすれ違わなかったが、宝篋山はさすがにメインルートで、少し歩くとトレランランナーが下りてきた。外人さんだったから、さすが学園都市つくばである。

山口ルートは6年前に下りてきたことがあって、傾斜はそれほどないが距離は長い登山道である。すべりやすい急坂もないので、トレランには適したルートである。コースも整備されていて、不動峠旧道のようなことはない。

とはいえ、よく分からない道を1時間以上歩いてしまったので、登りはそれなりにきつい。路面も整備されているとはいえ、尖った砂利を敷いてある場所もあるので微妙に足腰に響く。そして、普通のハイカーにとっては登り始めなので、まだベンチなど置いていない。

このルートの中間点に、宝篋水という水場がある。つくば市民研修センターの立てた案内板があり、標高255mだそうだ。南北朝から戦国時代の山城の時には、貴重な水場として機能したのかもしれない。いまでは上に多くの人が登るので、煮沸消毒が必要だろう。

宝篋水のあたりで山口ルートは左(北)にトラバースする。ちょうど曲がるあたりに作業中の大きな立て看板があって、同じ看板が頂上近くにもあった。かなり大掛かりに工事が行われているようで、重機の入る道も作られていたようである。

さらにひとしきり登ると、覚えていたよりも低い場所に万博の森があった。ここには広場があり、つくば科学博の際に緑化のため朝日新聞に募金した人の名前が書かれている。2万人分なので、字体はすごく小さい。山頂のすぐ下だと覚えていたが、実際は標高差100mほどあった。

何人かハイカーが下りてきてお昼を広げているから、山頂は早くも混雑しているのかもしれない。歩き始めて2時間以上休みなしだったので、ベンチに腰を下ろして軽食。ヤマザキのスナックゴールドは砂糖たっぷりで、山登りで体力を使った後はたいへんおいしい。

桜の下にある薄紅色の花がきれいに咲いている。花の形はツツジなので、ヤマツツジかミツバツツジか。スマホで調べようとしたら、圏外でできなかった。電波塔がたくさんあっても、携帯の電波はあまり関係ないのであった。

さて、まだ先は長いので早めに切り上げて宝篋山頂に向かう。進路は0.5kmの山道と0.7kmのダート車道の2つに分かれる。こういう場合、距離が短い方が傾斜が急というのが通例であり、時間的には長い方が早く着くことが多い。0.7kmのダート車道を選ぶ。

思った通り、パープルラインと電波塔をつなぐ車道に出て、回り込むように山頂広場に出た。前回は山頂まで行かずに広場に下りたので、宝篋山頂は3年ぶり。正面に筑波山の双耳峰を見る眺めは相変わらずすばらしく、まだ9時台なのにベンチは埋まっていた。

続々とハイカーが登ってきてにぎやかなので、早々にパープルラインへの車道に向かう。ここにも「立入禁止・ここは宝篋山の登山道ではありません」の立札。深間山に行きたいんですけど。

国有林管理道への入口には、すべてトラロープが張られていた。もしかすると、小町山登山道やサーキット退避路もこの状況かもしれないと思うと、憂うつな気持ちになる。でもまあ仕方がない。活動範囲を狭めつつある年寄りだから、そういう場所からは遠ざかればいいだけである。

山口コースを登っていくと途中に宝篋水という水場がある。上に人が多いので、飲むには勇気が必要。

万博の森で一息、かなり歩いたのでここで軽食。薄紅色できれいに咲いている花の名前を調べようとしたら圏外だった。

久しぶりの宝篋山頂。万博の森にまでハイカーが来ていたのでもしやと思ったが、9時台ですでにベンチがうまっていた。

立入禁止の看板にもかかわらず、ハイカーは行ったり来たりしている。「立入禁止・許可なく立ち入ることはできません」と紙は貼ってあるが、クレジットがない。登山でここを通りたい人が許可を取りたいと思っても、連絡先を書いてないのだ。

国土防衛上の必要から立入を制限している自衛隊基地だって、許可さえ取ればちゃんと入れる。通りたい人が許可を得ようと連絡してほしくないから連絡先を書いてないのだと思うが、怠慢である。茨城県やつくば市であれば税金を払った人は通れる理屈だし、東京電力やNTT、ソフトバンクは利用者に断れる訳がない。

深間山への分岐は2つ目の左折できる分岐である。国有林と違ってトラロープなど張っていない。しかし倒木が道をふさいでいるので、しばらく来ていないのかもしれない。道はゆるやかな登り坂である。

しばらく進むと、鉄塔の全体像が樹間から見えてきた。まさしく、風返峠から不動峠に歩いた時に、だんだん近づいてきた塔である。もしかすると、宝篋山頂のアンテナ塔よりも高いかもしれない。

塔自体は、何の変哲もないアンテナ塔である。全方向にパラボラが向けられている。連絡塔ということで多くの費用をかけて作られたものだが(原発ほどではないにせよ)、いまでも必要があるのだろうか。わざわざ山の上に置かなくてもと思える。送電線ではなくアンテナ塔なのである。

東電中継塔の建つ深間山頂上からパープルライン方向へは、電子国土(1/25000図)によると歩道があることになっている。そして、ここがつくば市・土浦市・石岡市の市境でもあるので、何らかの境界柱があると思われた。ところが、ここから東方向には、踏み跡もテープも見当たらない。

仕方なく、宝篋山方向に戻り林道をパープルラインに向かう。不動橋の前まで左側を注意して歩いたが、それらしき踏み跡もなく、テープもリボンもなかった。少なくとも、電子国土で徒歩道として書かれるような道はない。

怪しげなのは、落石防止で斜面全体がコンクリ擁壁となっている場所と、ガードレール脇に2台ほど駐車スペースがある場所だが、いずれも傾斜がきつく、役所の技官が市境の境界柱を確認する管理道とは思えない。まして70にならんとするアマチュア登山者の出番ではない。

不動橋を渡り、前回同様休憩所の東屋で昼食休憩。コモのあんパンとインスタントコーヒーである。不動峠旧道、深間山と予定したルートをとれず遠回りしたので、この日の山歩きはここまでとした。

少し先の不動明王から谷に下りる道を探してみたが、傾斜がきつい上に笹薮の中に入るのでやめておく。関東ふれあいの道なら、右足と左足を交互に出していれば麓に着くのだ。1時間かけて大池公園まで歩く。

すでに大池公園の周囲も駐車場も満杯で、朝早く来たのは正解だったようだ。それでも、道が狭いので国道に出るまで何回も信号待ちしなければならない混雑だった。計画していたルートは進めなかったけれど、行ったり来たりしたので歩いた距離は17kmになった。

この日の行程

北条大池(20) 6:50

7:40 不動街道旧道(65) 7:50

9:10 万博の森(377) 9:25

9:40 宝篋山(461) 9:45

10:10 深間山(450) 10:15

11:05 不動峠(300) 11:20

12:40 北条大池(20)

[GPS測定距離 17.0km]

[Apr 24, 2025]

深間山の東電中継塔。1/25000図にはここからパープルライン方向に道があることになっているし、市境でもあるのに見つからなかった。

不動峠休憩所。奥に東屋とベンチがあり休むことができる。

関東ふれあいの道から、東電中継塔のある深間山。山のあちこちに、山桜が咲いていた。

三本杭から雨引山 [Apr 21, 2025]

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

前回の山歩きは不動街道から宝篋山を目指したが道が見つからず、予定したルートを歩くことができなかった。その上、大半が舗装道路歩きで、17kmも距離が出た割には山を満喫できたとは言えなかった。

近年は春が短く、筑波山系は冬が終わるとすぐに虫や蜂、蛇の天下である。山だから自然が多いのは当り前だが、できれば新緑や花をゆっくり見られる方がいい。ゴールデンウィークに入ると人が多く道も混むので、4月中旬にあたふたと山に向かった。

目指すは花の入公園。筑波山からさらに北上するけれども、いまだかつて混んでいるのを見たことがない。県道からの進入路が狭いのが難点だが、駐車場は舗装されているしトイレもちゃんとある。最初は燕山(つばくろさん)へのアプローチが分からなかったが、何回も行ったので大丈夫である。

もうすぐ立夏なので夜明けも早くなり、4時半過ぎると明るくなる。TANTOは自動照明なので点灯してしまうが、手動なら消灯してもいいくらいである。月曜日なので車が多くならないうちに学園都市を抜け、県道41号を北上する。花の入公園着は午前7時前、一番乗りである。

花の入公園は八重桜が満開で、そういえば以前来た時もこんな感じだった。それでも混んだのを見たことがないのは、知られていないのか私が平日ばかり来ているためか。自動販売機はないが水洗トイレがあるのもありがたい。「手洗い以外の使用を禁止します」とは、登山靴を洗う奴がいるのだろうか。

この日はあえて山道を選び、林道を奥まで進む。調べたら、3年前のちょうど同じ時期もここを歩いたのだった。その時は、小さな案内板や黄色テープがあったのだが、もう見当たらない。筑波山神社の差し金か国有林管理の厳正化か、いずれにせよ世知辛い話である。

林道分岐を見覚えのある方向に進む。路肩が広くなったあたりの分岐を左に進むのが直登登山道である。国有林管理道なのでそれほど迷うところはなく、分岐していたらタイヤ痕のある方が正解である。ここは林道からマウンテンバイクが下りてくる道なのだ。

直登登山道は、沢沿いの道より安全である。あちらは一枚岩の滑りやすい沢渡りがあるし、林道に出るまで岩場で道が分かりにくい。行先案内がないのはどちらも同じで、こちらは国有林管理道、あちらは上水道の取水源である。

ちょうど1時間登って林道に出る。ここでいったん休憩して、ウインドジャケットを脱いでシャツになる。この日の朝は意外と冷え込んで、シャツだけでは寒いくらいだったのである。しばらく登り坂を歩いて、体も温まった。

この日はしばらくぶりの登山道登りと、雨引観音への下りが課題であったが、登りについてはほとんど問題なかった。前回の不動峠では不動街道が見つからず、さらに深間山からの市境も探せなかったのでかなり難儀したが、幸先いいスタートである。

登山道の状況もよく、落ち葉の上は足腰にやさしい。ただし、林道に合流して三本杭までは砂利道である。

花の入公園は八重桜が満開。でも月曜日のせいか、朝は私一人、帰りも5台くらいしか車はありません。

久しぶりに燕山直登登山口を目指す。しばらく前には行先表示や黄色テープがあったのだが、国有林の管理厳正化で取り外されていた。

ただし国有林管理道のため迷うところはない。行先が分かれる場所では、タイヤ痕のある方を選ぶのがコツ。

三本杭を目指して林道を下る。三本杭から加波山方向に歩くことは多いが、逆方向はあまりない。覚えていたより傾斜がきつく、こんなに下ったら登り返しが大変だと思って歩いていた。合流点が標高400m、三本杭は300mそこそこだから、結構下るのだ。

そして、分岐を右鋭角に曲がって登り返すと、驚くほど早く「二輪車通行禁止」看板が見えた。関東ふれあいの道である。もう三本杭に着いた。林道に合流してから30分も歩いていない。

まだ休憩には早すぎるので、そのまま雨引山に向かって歩く。三本杭から燕山の道は、マウンテンバイクのタイヤ痕でたいへん歩きにくいが、雨引山方向はそういうこともなく大変歩きやすい。傾斜も緩やかで、標高差もあまりない。快適な尾根歩きである。

三本杭・雨引山間には3つの顕著なピークがある。367独標と392独標、その中間にあるピークである。367独標の行先表示の裏にちょっとした広場があるのを前回見つけたので、そこで休むことにした。

道はたいへん歩きやすく風もなく快適なのだが、暖かくなってきたので虫が多い。蚊柱がいたるところにあるし、蜂の羽音も耳障りである。まだ小さい蜂しかいないけれども、もう少ししてスズメバチやアシナガバチが出てくると面倒だ。道端の大木の幹に、蛇が這っているのも見た。

虫や蜂、蛇が出てくると筑波山のシーズンもそろそろ終盤である。冬はアイスバーンになるし夏は虫や蜂、蛇。筑波山は足の便がいいのだけれど、シーズンが限られるのが難点である。

林道合流から1時間10分歩いて367独標、すぐ裏の広場で小休止。エネルギーゼリーで栄養補給。広場から下に向かう道を少し進んでみたけれど、かなり先まで続いている。国有林でないので管理道の地図がなく、1/25000図では下が崖なので深入りはやめておいた。単独登山で無理はいけない。

367独標に戻り、関東ふれあいの道をさらに進む。急傾斜を下って登り返すと間もなく第二のピークとなる。ふれあいの道から少し先が広くなっているので行ってみると、手製の看板or山名標が木の枝に付けられている。

近づいてみてみると「レッドヒル」と書いてある。裏を見ると「←パレット/ごっつん→」の行先案内。仲間内の符丁なのだろうが、名前の付け方からして登山者ではなくマウンテンバイクのような気がした。パレットもごっつんもどの場所だか分からないが、レッドヒルが第2のピークを指すのは間違いないようだ。

ここからは樹間の見通しが少しだけあって、北を見ると2つのピークが見える。左の横長が雨引山で、右のとがったのが392独標である。関東ふれあいの道に戻り、その方向に進む。前回は392独標を経由したが、今回は関東ふれあいの道でピークを巻く。

覚えていたように結構なアップダウンがあって、特に擬木の段差は歩きづらいが、それでも392独標経由ほどの傾斜はない。何しろ安全である。以前お年寄り夫婦が独標経由で登り下りしていたが、かなり山慣れていないと滑りやすいし歩きにくいと思う。

左に雨引観音への道を分けて、まず雨引山へ。平日なのに何組ものハイカーとすれ違う。ここから燕山まで歩く人はそれほどいないが、岩瀬駅から雨引山は人気コースである。東屋のある休憩所には3、4脚のベンチが置かれていて、幸い空きがあって座ることができた。花の入公園から3時間少々で到着、昼食休憩にする。

テルモスのお湯でインスタントコーヒーを淹れ、マルエツのあんパンとミルクフランスでお昼。ここ2~3年、EPIガスは使わずテルモスで済ませるようになった。荷物は少なくできるし、支度もほとんどいらない。極寒で火を使わないといられないような山に登ることもほとんどなくなった。

そういえば行動食兼のおやつも、最近は定型化してきた。ブルボンのトリュフチョコと森永のラムネで、合計200円しない。おやつ200円なんて遠足みたいだ。バナナは持たないが、暑い時はコンビニの冷凍フルーツを買う。この日の朝は、まだ売っていなかった。

カロリーメイトとエネルギーゼリーを非常食として持つようにしていたけれど、そのまま持ち帰ることが多くなった。この日行動食で摂ったエネルギーゼリーも、半年持って帰って賞味期限が迫ったものであった。

お昼休憩をしながら、風もなく涼しくていい山日和だと思う。ここからは麓への眺めが開けていて、岩瀬から下館方面を見下ろす。その先には気候がよければ日光連山が見えるが、この日は地表近くが霞んでいた。左手には筑波山。思い立って好きな時に山を歩けるなんて、たいへん幸せである。

雨引・燕間第2のピークには、「レッドヒル」と仲間内の山名標が掲げられていた。名前からしてマウンテンバイクっぽい。

レッドヒル近くの樹間からは、雨引山とその前の392ピークが見える。

この日は迷わなかったので、雨引山の東屋に予定より早く到着。風もなく涼しくて、こんな気持ちがよくていいのだろうかと思った。

雨引山のベンチで休んでいると、2組3組と後続の登山者がやって来た。食事も終わったし、そろそろ席を空けることにしよう。

雨引観音へは、燕山(つばくろやま)方向の鞍部に下り、案内表示に沿って右手分岐を進む。前回は雨引観音から関東ふれあいの道を登ったらかなり遠回りだったので、途中にある表示を下るとどこに出るのか確認しようと思ったのである。

ゆるやかな下り坂を軽快に下る。風もなく日差しもやわらかで、快適そのものである。こういう尾根道を経験すると岩場や舗装道路、砂利道が歩きたくなくなるのは仕方がない。

しばらく下ると、覚えていたように「← 雨引かんのん」の案内看板がある。きちんとした字体の立派な看板だが、関東ふれあいの道の規格ではない。おそらくここを下ると、雨引山楽法寺の境内に直接出られるのであろう。

分岐した後も、ちゃんとした登山道である。ただ、関東ふれあいの道と比べると傾斜が急で、沢筋の水が流れる場所を下っているという雰囲気である。擬木の階段などはなく、時折ロープを垂らしている場所がある。下がぬかるんでいない限り、使わないでも大丈夫と思うが。

そして、少し歩くとすぐに建物が見えてきた。お堂とかではないが、おそらく寺の給水とか電気とかそういった関係かもしれない。建物まで下りると道は二手に分かれ、左が雨引観音と案内があるので左に進む。(右に進むと工事車両らしきものが見えた。おそらく夜間早朝など閉門時に、境内を通らず麓に下りられるのだろう)

右ドッグレッグしながら墓地らしき一角を過ぎると、雨引観音の裏手に出た。山門から石段を登ると本堂だが、その右手奥に出た形である。関東ふれあいの道よりずっと近い。かなりショートカットしたらしい。よく見ると、「雨引山登山道はこちらです」と書いてある。ちゃんと見ないから見逃しただけなのであった。

ただし、「閉門時に境内に入ることを禁じる」と書いてあり、門扉も鍵も頑丈なので某登山道のように横から入る訳にはいかない。おそらく警備会社に連絡が行ってしまうだろう。そして、あじさい祭の期間は入山料500円だそうである。登山には関東ふれあいの道を歩く方が間違いなさそうだ。

雨引観音は標高200mほどあるのであまり感じなかったが、坂道を下っていく間にだんだん蒸し暑くなってきた。花の入公園まで約1時間、舗装道路の歩きは長かった。そして、最後に県道から登り返しがあるのだ。

3台ほど車が止まっていたが、どうやら昼休み中の工事車のようで、トイレと行き来する他は公園の方へは行かないようだった。この日はつくばウェルネスが工事中、ゆりの郷も月曜休みなので、下妻方向に走ってあけの元気館でお風呂に入った。

シニア割引で650円。つくばウェルネスより200円ほど高いが、畳敷きの休憩室で足を伸ばすことができる。

この日の行程

花の入公園(100) 7:00

8:00 林道出合(240) 8:10

8:40 三本杭(380) 8:40

9:10 367独標(367) 9:15

10:05 雨引山(409) 10:30

11:00 雨引観音(200) 11:10

12:15 花の入公園(100)

[GPS測定距離 12.9km]

[May 29, 2025]

雨引観音方向へ関東ふれあいの道を下ると、途中で「← 雨引かんのん」の案内がある。前回みつけたここを下ってみる。

関東ふれあいの道よりずいぶんと急傾斜でロープもあるが、道は迷いようがなくすぐに建物が見えてくる。

境内の奥から本堂に出る。「登山道はここからです」と看板があった。夜間閉門時には通れないのと、時期によっては入山料が必要となるので注意。

朝日里山学校から雪入山 [May 28, 2025]

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

一昨日(5月28日)は天気が大丈夫そうなので、この春最後になるであろう筑波山系を歩いてきた。朝日里山学校まで車で、そこから朝日峠、雪入山と約11km、最大標高は400m、累積標高差は660mほどである。 山歩きを再開した頃は、出かけた翌日に太ももやふくらはぎ、ヒザが痛くてかなり堪えたが、最近はそういうこともなくなった。ただ今回は、もうすぐ夏至で日が高く、日差しがきつかったせいか結構疲れた。一昨日も昨日もいつもより早く眠くなって、9時間寝ていた。 今シーズンのはじめ、やはり筑波山系に行った帰り道で車が故障し、以降車の買換え、冷蔵庫の買換え、パソコンの買換え、ネット環境の切替え等々でとたんに忙しくなって、おカネの心配が増えた。半年経って懸案は片付いたけれど、おカネに余裕がない状況は続いている。 ただ、いつも思うけれどおカネの心配で済めば安いもので、健康に毎日過ごすことができれば十分である。人前に出ればストレスになるし、ストレスは健康を害する。天気のいい日を選んで好きな山に行ければ、それ以上贅沢は言えない。 さて、これからの筑波は虫・蜂・蛇の天下なので、秋まで他を探す必要がある。となると泊りがけになるので、日程的にも資金的にもそう簡単にはいかない。 数年前からペンディングになっているのが上高地である。前回行ったのが2018年だからもう7年前、その間コロナがあり、クマ騒ぎがあり、登山道が崩れた。 7年経ってテント一式や食材など大荷物を持つ体力があるかどうか疑問だし、その時テン泊した小梨平は、キャンプ場にクマが出た。山小屋はコロナ以降1万5千円だし、高速バスも5割近く値上がりした。 次回は槍ヶ岳の近くまで行きたいので、少なくとも2泊、できれば3泊しないと厳しい。となると、交通費と山小屋だけで7~8万円。年金生活者が気軽に出せる金額ではない。 となるといつもの年と同様に日光・尾瀬あたりか。日光も尾瀬も昨年はクマが出たし、宿泊費がかかる。上高地ほどではないが、1泊1万円は覚悟しなければならず、天気を選んでその週に予約するとなれば空き室があるかどうかも分からない。いまや山小屋も、予約しなければ泊まれない。 宇都宮の24時間サウナに泊まって車で往復するのも1つの方法だが、家には車が1台しかないので調整が必要となる。奥さんのパートの曜日には行けない。 いずれにしてもおカネを出せる範囲で、行ける時に行くしかない。体が健康なら来年もチャンスがあるだろうし、無理するよりもできる範囲で楽しめばそれでいい。 ゴールデンウィーク前に歩いた後、山に行く機会がなかった。GW明けから梅雨入りしたみたいに2~3日置きに雨が降ったり、いきなり30℃を超えて夏日になったりしたからである。 5月は日光方面と考えていたが、この空模様では難しい。2年続けて宿を予約して出かけたが、一昨年は雨で1日停滞、昨年は雨で2日目の予定がつぶれてしまった。2度あることは3度あるともいう。少ない予算で出かけるのに、雨で歩けないのは悔しい。 あまり間が開くのもよくないので、もう一度筑波山系にすることにした。筑波山なら近いから日帰りできるし、空模様が怪しければ午前中に下山することもできる。問題はそろそろ虫・蜂・蛇の季節であることで、草深い道も考えものである。バリルートっぽい道は避けるのが賢明であろう。 そういえば、雪入山方面にしばらく行っていない。前回は3年前である。いつも宝篋山登山口や小町の館に駐車するのだが、八郷側に抜けて朝日里山学校に止めることもできるらしい。八郷側から登ったことはない。朝日トンネルができるまでの峠道であり、そんなに薮にはなっていないだろう。 5月28日水曜日、前の週には曇りの予報だったが、ところにより雨に変わった。泊りがけにしないでよかった。途中でNHKを聞いていたら、東京では雨が上がったと言っている。気温もそこまで高くないし、まずまずの山日和になりそうである。 朝日里山学校は朝日トンネルを抜けてすぐである。朝日トンネルが通ったのは10年ほど前なので、おそらく現役の小学校だった頃には山麓のどんづまりにあったのだろう。県道から大きな体育館が見えるのだが、そこまでの道がやや狭い。 駐車場は砂利が敷いてある旧校庭で、百台以上駐車できる。学校利用者以外は駐車できませんと書いてあるが、ハイキング客は里山学校利用者の例示に含まれている。ただ、間違えて体育館の前を入ってしまうとUターンに苦労する。 車から出ると目の前に稜線が開けている。右に朝日峠、左には雪入山。こんな景色の中なら小学生もさぞ伸び伸び育つような気もするが、やっぱり勉強があるから嫌なのだろうか。たまに見るから素晴らしい景色だけれど、毎日見ていたら見慣れてしまうかもしれない。 身支度して7時半出発、まず県道まで戻って横断。旧峠道は朝日トンネルの西側に延びているので、朝日トンネルの入口まで並走する。新道がトンネルに吸い込まれてしまうと、旧道にはほとんど車通りがない。朝日峠まで約1時間で、すれ違った車は3台(うち1台は農作業の軽トラ)、登る車はいなかった。 とはいえこの道は現役の県道で片側一車線、一本杉峠の「険道」とは違ってちゃんと維持管理されているし、雑草が繁茂していることもない。歩くのには快適で、虫・蜂・蛇の跋扈する夏場はありがたい。 朝日トンネル開通前は主要道だっただけあって、傾斜はほぼ一定で同じペースで標高を上げる。その分カーブが多くなるのは仕方がない。だんだん心拍数が上がるのを感じる。途中で駐車スペースのような広場があり(工事車両の駐車場だったかもしれない)、30km制限から徐行になるとそろそろ峠である。約1時間で到着。 そのまま筑波山方面に登り朝日峠展望公園へ。裏口のような門から入りしばらく細い道を進むと、三角点の下あたりに出る。まだ朝早いので誰もいなかった。 東屋のそばには「朝日峠展望公園頂上 301.2m」の立札が立っている。以前は三角点・小野越峠の説明板があったように記憶しているが、新しくなったのだろうか。立札の301.2mは、三角点の標高である。 幸いに「ところにより雨」にも降られなかった。土浦から霞ヶ浦にかけての眺めも広がって、申し分ない。GW明けの暑さが嘘のように涼しい。右手には宝篋山にかけてのアンテナ群。先日歩いた深間山の東電鉄塔もよく見える。 さて、涼しいうちに雪入山まで登ってしまおう。不安定な天気という予報なので、できれば午前中に下山してしまいたい。 朝日里山学校は朝日峠を望む田園地帯にあり、とても景色がいい。小学校が廃校になって、現在は体験型施設として利用されている。駐車場はハイキング客も使うことができる。 朝日トンネルができるまでは、この峠道が土浦へのメインルートだった。片側一車線の県道は現役だが、すれ違った車は3台だけだった。 1時間かけて朝日峠展望公園まで。天気予報は微妙だったが、涼しくて眺めも開けていた。 展望台からパープルラインまで、往路よりずいぶん短く感じた。目が慣れたこともあるし、三角点の標高が高く下り坂だったのもあるだろう。そのまま下って登ってきた道を通り過ぎ、雪入山の稜線まで進む。 目印はパラグライダーの離陸場で、立入禁止の柵があるから今は使われていないようだ。ここから飛んでいるのを上からも下からも見たことがない。雪入山の奥にも使われていない離陸場があるが、現在は麓に広い着地点のある足尾山や小町山に集中しているのだろう。 離陸場を過ぎると国有林管理道の分岐がある。電子国土(1/25000図)には載っているが、もちろん舗装されていないし笹が高く繁っている。その先がアンテナ山への稜線である。 頑丈なゲートで通せんぼしているので、3年前に歩いた時は通り過ぎてしまった。だが実際はゲートの横に歩行者が通れる踏み跡がある。アンテナ山まで舗装道路で、奥に雪入山登山道との分岐がある。 一定の傾斜で登る道で、何ヶ所かヘアピンカーブがある。パープルラインからアンテナ山まで標高差100mあるが、それほどは感じない。 雪入山には3つのピークがある。パープルライン寄りがアンテナ山で、何ヶ所かアンテナ塔があり、電子国土に電波塔マークがある場所である。2つ目が剣ヶ峰で、休憩ベンチのある345独標の位置である。その少し先に地元の「雪入山」標識のある眺めが開けた場所がある。 3つのピークいずれも地理院地図に山名がない。もっとも標高が高いのはアンテナ山で400m弱あり、ここを雪入山と書いてある資料もある。 今回歩いて気づいたのだが、アンテナ山周辺の電波塔には国有林借受の看板が立てられているのと、剣ヶ峰には例の境界標もあるので、この一帯は国有林である。だから稜線と並行して管理道がある。しかし南側は採石場があるように民有地なので、稜線までうるさいことは言わないのだろう。 さて、アンテナ塔までは舗装道路だが、その奥は砂利道となり、やがて登山道になる。地面が土になったとたん、虫の羽音がぶんぶん聞こえてきた。参ったなあ虫除け持って来なかったよと思ったのだが、やがて心地よい鳥のさえずりとなり、虫の羽音も聞こえなくなった。 鳥は虫も食べてくれるのだろうか。それとも虫は鳥がいると逃げるのだろうか。いずれにしても、虫がいなくなるのはありがたい。前の晩が雨だったので、草に水滴が付いて服が濡れる。幅広の舗装道路ではなかった悩みだが、足元にはずいぶんやさしい。 剣ヶ峰が近づくとにぎやかな声。地元の老人グループが早くから登ってきていたようだ。休憩ベンチに6~7人集まって大声で話しかつ笑っている。少し離れたベンチに腰かけてリュックを置く。 この日のお昼はホットレモンと、コモのメロンパン、マルエツブランドのミルクフランスである。そして例によってブルボンのチョコとラムネ。ラムネは森永が品切れだったのでイオンブラントにした。味はほとんど変わらない。 7時半に登り始めて、ここまで2時間ちょっと。まだ涼しいのは何よりである。もう5月下旬だからもっと暑いかと思ったのだが、過ごしやすいしそれほど汗もかかない。ベンチからは麓の雪入集落付近が見える。最初に来た時には登りの道が分からずこの山麓を行ったり来たりしたのだった。 さて、お昼も終わったのであとは下りである。あきば峠までこのまま稜線を辿り、峠から麓に下りる。お昼前には車に戻ることができるだろう。 パープルラインからアンテナ山への道は閉鎖されているように見えるが、左側に登山者用の通り道がある。山の上まで舗装道路なので安心。 雪入山剣ヶ峰にはベンチが整備されている。国有林内の中だが、昔からあるし稜線にはアンテナ敷地も貸し出しているので大丈夫なのだろう。 アンテナ山から後は急に道が狭くなる。前夜の雨で笹薮が濡れていたが何とか無事に通過。 雪入山剣ヶ峰からの下りは、予想以上に苦労した。まず初めに、稜線から管理道に間違えて入ってしまったのと、あきば峠から集落の道が次第に険道化したからである。 あきば峠までの稜線は三度目であり、それほど迷うところはなかったはずだが、分岐で間違えて管理道に入ってしまった。どちらに進んでもいずれ稜線に戻るはずと記憶していたのだが、見当違いであった。 確かに、そのまま進んでもいずれ稜線に戻ったとは思うが、かなり標高を下げるので不安である。引き返して分岐から正規の登山道に戻った。この先の登山道で左手に林道経由朝日峠という案内札があり、おそらく管理道はここにつながっていたと思われる。もう少し草深くない時期に確かめてみよう。 もうひとつ弓弦(ゆづり)集落方面の分岐があり、その先のパラ離陸場の先があきば峠である。稜線を先に進むと、浅間山・閑居山と続く。今回はここから下る計画で、登りの朝日峠までとここからの下りが初見の道である。 あきば峠で気になったのは、地元の案内板でここから先にガムテープが貼られ消されていたことである。浅間山までの稜線は歩く人も多いし、森林公園への分岐もこの先である。民有林と思われるので国有林の管理厳正化とは関係なさそうだし、なぜ消す必要があったのだろう。 しばらく舗装道路を下り、案内にしたがって弓弦集落への脇道に入る。この先に航空殉難碑がある。舗装こそされていないが道幅もあり刈払いもされているのと、道の両端に八郷町の境界柱があるので町道(現在は市道)のようだ。少し安心して進む。 5分ほどで殉難碑の場所に出る。道の左側に花崗岩の立派な碑が建てられている。昭和19年とあるから戦争中である。きれいに管理されているのは、おそらく自衛隊関係者が定期的に訪れているのだろうと思ったが、調べると慰霊碑も参拝しているのも地元有志のようだ。ありがたいことである。 昭和19年に日本軍の輸送機が濃霧の中ここに墜落、麓の集落から総出で援護に登ってきたという。残念ながら乗員は全員死亡、ご遺体をさらしに包んで下山、軍に引き渡した。以来、地元の人々による供養が行われ、戦後になって慰霊碑も建てられたとのことである。私も手を合わせてご冥福を祈る。 しかし、この慰霊碑を過ぎると徐々に道は廃道化する。はじめは道幅が狭くなるだけだが、次第に両脇の雑草が伸びてきて、とうとう路盤がえぐれて歩きにくくなった。県道だったら「険道」だが、町道だったら何というのだろうと下らないことを考えながら下山した。 いよいよ歩きにくくかつ滑りやすくなったので、いまさら戻れないよと思っていたら、間もなく集落のいちばん上のお宅で、サンルームのある立派なお屋敷であった。家並みを曲がって行くと、彼方に車の行き来する県道と、朝日里山学校が見えた。 この日の行程 朝日里山学校(40) 7:30 [Jun 19, 2025] あきば峠で車道に出た。この先は民有林のようだが、地元の案内表示で行き先の権現山が消されていたのは何かあったのだろうか。 林道からショートカットする集落への道に入る。八郷町の境界柱が続くので町道のようだが、高規格なのは航空隊殉難碑までで、その後はハードになる。 こうなってしまうと、一本杉峠の険道と同じ。だがすぐ下が集落で助かった。

8:45 朝日峠(301) 9:00

9:45 雪入山(345) 10:00

10:45 あきば峠(252) 10:45

11:45 朝日里山学校(40) [GPS測定距離 11.9km]

次の山

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

次の山

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

LINK

ページ先頭に戻る 茨城の山2024 ← 中高年の山歩き目次