ランニング編 走ることが毎日の生活となってきたため、独立させました。

印旛沼沿いを25km走る 練習量と効果・リスク ランニング日記(~九十九里)

九十九里ハーフマラソン 2025年2月 10ヶ月ぶり200km超え

牛久シティマラソン2025

新年のスタートは、昨年に続いて牛久シティマラソンである。

昨年は、10kmの制限時間75分に不安があったので5kmにエントリーしたが、今年5kmにしたのは、ここで5kmを選ばないと5kmを走る機会がないからである。トレーニングの成果を測るのに、大会に出るのは適しているし、モチベーションも高まる。

復活して3シーズン目。10kmまでだったら、序盤飛ばしてへたばってもなんとか完走できそうだ。さすがにそれ以上になると厳しいものがあるけれど、5kmならほとんど不安はない。復活1年目に5km走るのもやっとだったのに比べると、相当改善している。

今回の目標は自身初の30分切りである。グロスは列の後ろからだと厳しいが、ネットは達成したい。練習では、12月半ばに達成して以来何度か29分台が出ているし、km5分台は珍しくなくなった。

ところが1週前になって、天気予報が変わった。ずっと晴れの予報が、雨または雪というのである。コンディションがよくなければタイムなんて分からないし、そもそも開催されるかどうか分からない。準備はしてきたけれども、天候には敵わない。

もうひとつ不安があったのは、この遠征までは13年物のフィットを使うことであった。ハイブリッドカーは電気がダメでもガソリンエンジンがダメでも操作不能になるとは先日まで知らなかった。知ってしまうと遠出は不安である。

加えて、JAFのロードサービスには県境を越えられる車とそうでない車があり、後者に当たるとその県に置いて行かれることも分かった。ますます不安である。

牛久は千葉ニューから20km足らずしかないが、県が違えば運んでもらえない。ロードサービス規程のどこを見てもそんなことは書いていないが、実際そうである。たいていの人はそんなこと知らない。JAFも周知しないし、その場で説明もしない。でも、利用者にとっては大ごとである。

新車の納車は1月末くらいなので、成人の日に開催される牛久マラソンには間に合わない。そして、今年は駐車場を事前申込みしているので、今更使わないのも時間と駐車場代のムダになる。雪が積もらないことと故障しないことを祈りつつ、当日を待った。

幸い南岸低気圧の通過が半日早く、また本州から離れて海上を通過したので、雪も降らず当日は朝から天気が回復した。まずは第一関門通過である。もし積雪や凍結があったら、常磐線で行かなければならなかった。予定通り6時半過ぎに家を出発、橋を渡って茨城県に向かう。

気温は-3℃だが、朝から日差しがあって路面は乾いている。何の苦も無く、牛久運動公園に到着。駐車場はたいへん広く、まだ余裕がある。1時間半ほど時間があるので、例によってiPADで将棋をして待つ。

牛久シティマラソンのメインスポンサーは、昨年に続いてイオンである。牛久市長の顔が利くのだろうか。

今年は会場の駐車場を確保できた。500円かかるが、車で待機できるしスタート地点がすぐなので、たいへん便がよかった。

車を出て公園に入り、準備体操を終わると9時5分過ぎ。そろそろ10kmのスタート時刻である。5kmスタート組の後ろに並ぶと、ちょうど列が動き出すところだった。

昨年同様、税務署ランナーのe-TAXユニフォームが見えるが、今年目立ったのは何組かのお揃いTシャツのランナーである。「コネクト25」の緑Tは、スタート地点も走っている途中でも、何人か見た。

「カウントダウンは行いません。30秒前と10秒前だけアナウンスします。危ないですから、ゆっくりスタートしてください」なかなか親切だし、気が利いている。おっしゃるとおり、号砲とともに急に飛び出すのは、転倒したり接触したりするリスクが大きい。

一週間前は、自己ベスト更新、できれば30分を切ると気合が入っていたが、天気予報が怪しいのでトーンダウンしていた。現時点の力試しができればいい。タイムは二の次三の次、ケガなくゴールすることが一番重要である。特に最初の1kmは、周囲に合わせてのんびりスタートしようと思っていた。

あえてカウントダウンしないゆっくりスタートで、徐々にスピードを上げる。そしてこの日はMagic Speedなので、ヒザを痛めないように注意しなければならない。ひさびさのカーボンプレートなので、自然とヒザが上がるような気がする。(動画を見るとたいして上がってなかった)

運動公園通りから片側2車線の大通りに出る。息ははずんでいないし、どこも痛くない。まずは順調なスタートだと思って、はたと気がついた。ガーミン押してないんじゃないか?

そもそもガーミンを買ったのは、八街マラソンで計測の不具合があり完走証が届くまで3週間かかったからである。だから本番レースで計測するのが購入目的なのに、うっかりして忘れてしまった。それどころか、まだ時刻表示のまま何もしていない。

前と横と手元に注意しながら、スタートボタンを押してGPS捕捉。ところがこういうときに限って、トレッドミルとかトラックランとか余計な画面になる。もたもたしていると、後ろから来たじいさまが目の前を横切り、危うく衝突しそうになる。ようやくGPSが捕捉できたのは、左折して学園西大通りに入った頃だった。

タイムはあまり気にしないようにするつもりだったが、ガーミンが動いてなければ気にしようもない。仕方なく1km地点の手前でスタートボタンを押したが、この状況ではこれから後のスプリットタイムしか分からない。気にしようとしても無理である。

思い起こせば1年前の牛久では、1km地点までえらく長く感じられたものだった。ところが今年は、ガーミン忘れもあってあわてたまま1km過ぎたような印象である。これがよかったのかどうか。いずれにしても忘れたのは自分以外に誰も悪くない。

学園西大通りに入ると、常磐線と国道6号の立体交差があるので、2度のアップダウンがある。学園西大通りが後にできたので、まず下ってその後に登りもとの高さに戻る。昨年はたいした登りではないと思ったのだが、今年は結構きつく感じた。少しペースが速いのだろうか。

そして、並んでしゃべりながら走る連中も、昨年より気にならない。まじめなランナーが増えたのだろうか。しかしその理由がすぐに判明する。国道のアップダウンが終わると間もなく折り返しになるが、折り返してすれ違うランナーは、そういう連中が多いのだ。

ということは、昨年より自分の走るペースが上がったので、そういうランナーの近くを走っていないということなのである。少しだけレベルアップして、まじめに走る人達の近くで走れるようになったらしい。

9時前に駐車場を出ると、10kmのランナーがスタート地点に向かっていた。5kmは10kmの後スタートなので、準備体操して時間を待つ。

スタート地点は運動公園入口で、すぐそばが住宅街。「コネクトRC」の緑のランニングシャツは、レース中にも何人も見た。

うっかりしてガーミンぴを忘れたが、第一折り返し付近の2kmスプリットは5分40秒台である。練習どおり、km6分を切るラップで走れている。快晴無風で路面も乾いている。気温も5℃前後だろう。汗拭きタオルは用意したけれど、汗はまったくかいていない。

普段の練習では、km5分40秒だとかなりがんばって走る必要がある。脈拍数140くらいでないと、5分40秒は出ない。しかしこの日は、がんばるのは第二折り返しの後と決めていたので、それほど力を入れた訳ではない。それなのに5分40秒台で、しかも脈拍数は130前後である。

コンディションに恵まれたということがひとつと、もう一つは集団で走るメリットかと思った。一人で走ると、常に風が来るし、そのたびにスピードが鈍る気がする。しかし集団であれば、誰か風上にいれば風よけになって、それだけ負担が減る。空気抵抗が少なくなるのである。

第一折り返しのあたりから、歩き出す人もいれば急にスピードの鈍るランナーもいる。一方で余力あるランナーはスパートするので、出入りが激しい。そして二車線の左側は10kmのランナーが走るので、5kmは右側1車線で走らなければならない。これまでと比べて、ずいぶん狭く感じる。

スポーツデポを過ぎてしばらく進み、住宅街の半ばほどで第二折り返しである。昨年このあたりで倒れている人がいた。そして、昨年抜かれた牛久市長に、今年はまだ抜かれていない。折り返してしばらく探したが、見つからなかった。(かなり後からゴールして表彰式に出たので、あえて最後尾近くを走ったのかもしれない。)

学園西大通りを左折、さらに運動公園通りに左折して、いよいよ最後の直線。この日はここまで全力スパートしていないので、自分なりにがんばってスピードを上げる。はるか先に、ゴールゲートが見えてきた。昨年よりかなり余裕がある。kmラップは6分を切ってここまできた。最初の1kmが分からないので何とも言えないが、30分の目標はどうなるか。

ゴール前の電光掲示板を見ると、29分に入ったところである。ゴールまではあと10秒かからない。目標タイムは達成したようだ。そのままゴール。記録証の出力は翌日ということだったが、1月15日午後5時現在まだできていない。ガーミンをやってない時に限ってこうなる(涙

追記(2025.1.17)

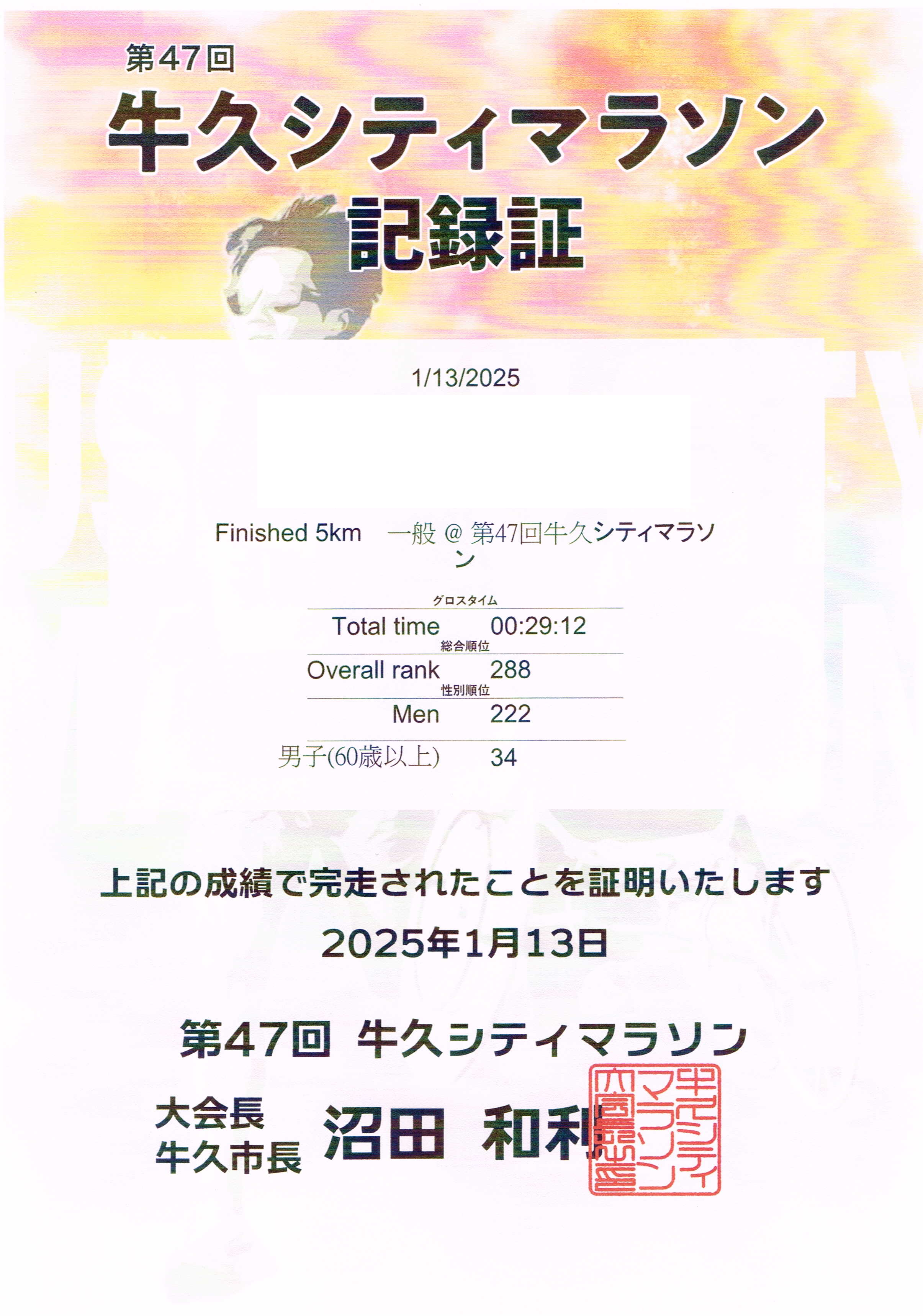

結局、記録証はランネットからは出力されず、MYLINKという別のサイトから提供されることが牛久市のホームページで発表された。まぎらわしいことである。グロスが29分12秒、ネットが28分52秒で、みごと目標を達成することができた。それと驚いたのが、544人参加中288位という順位で、ほぼ真ん中あたりでゴールしたことになる。男子60歳以上だと、85人中34位である。そんなに速いのか。

昨年はゴール前に屯ろして走りにくかったが、今年は「歩道に上がってください」と誘導がある。きちんと改善されているのは、運営がきちんとしてることかもしれない。(計測・記録証出力がきちんとできないようではそうは言えない)

公園まで歩き、テニスコートで参加賞をいただく。ここでは5kmと10kmのランナーが重なるので、10kmのランナーはまだ息遣いが荒い。でも5km組はそれほどでもない。昨年はここでバナナの提供があったが、今年はなかった。グラウンドに沿って進み、体育館前へ。ここで豚汁サービスがある。

小学生のレースがあるので、いま車に戻っても交通規制で帰れない。豚汁をご馳走になってゆっくりする余裕がある。豚汁は、つくばの調理学校の生徒さんが作っていると放送がある。できたてで温かい。出店も出ていたが、走ったすぐ後なので残念ながら財布を持っていない。

再び駐車場に戻り、普段着に着替える。汗はかいていないと思っていたが、結構濡れていたのでそれなりに汗をかいたのだろう。

運転席でゆっくりしていると、まだ交通規制中なのに車の動きがある。出口から、公園の裏手に進んでいるようだ。ガードマンの人がいるので、規制には引っかからないようだ。ならば、混み始める前に帰ることにしよう。

前の車に続いて道なりに進むと、真新しい幼稚園の前を過ぎて二車線道路に出た。阿見方面に向かうと、一車線で狭いけれど道なりに国道に出た。

Google Mapで確認すると、牛久運動公園は圏央道のすぐ近くにあって、ひたち野うしくを経由しなくてもすぐ着くのだった。道が狭いし指定駐車場にどちらが近いかということもあるので、朝どちらを選ぶかというと太い道を通った方がよさそうではある。

[Jan 16, 2025]

ゴール直後の様子。昨年はゴール後横一列になって走り終わったランナーが屯ろしていたが、今年は誘導の人が歩道に上がるよう促していた。

今年はバナナがないのは残念だったが、できたての豚汁を提供していただき温まった。つくばの調理学校の生徒さんが作ったとのこと。

さて、今月13日の牛久シティマラソン。翌日になっても記録証が出ずおかしいなと思っていたのだが、昨年までRUNNETで出ていたのが、今年はMYLAPSのサイトから出力するようになっていた。

地方公共団体の仕事だから入札が原則で、いつもランナーズが受注できる訳ではない。MYLAPSが安く応札すればサービス提供するのはありえることだし、そのこと自体をどうこう言えない。ただ、これまでとやり方を変えるなら、参加者に周知するのが当然だと思う。

何も言わなければ昨年同様だと思うし、要項に書いてある翌日の出力ができなければ作業が手間取っていると考える。八街の例もあり、計測がちゃんとできない大会は避けようと思う。そしてRUNNETで記録証が出力されれば、データはランナーズに送られるので、マイページに自動で入力される。

ところが、ホームページに記録証の出力について注意喚起があったのは3日後である。まあ、3日くらいは仕方がないが、業者が変わること自体事前に分かっているのだから、大会直後に周知できたはずである。そうすれば、まだ出ないのかと何度もRUNNETを確認しないで済んだ。

下がMYLAPSの記録証で、デザインはパンフレットのものをそのまま使っている。昨年と違うのはネットタイムが書かれていないことで、別のページで確認しなければならない。そのページには、順位は参加者何人中の何位なのかも書いてあるので、内容としては昨年より詳しくなった。

MYLAPSは基本的に機器の提供だけで、計測は各地のイベント会社が担当しているようだ。例の八街の不手際もMYLAPSであるが、計測を請け負った会社のミスだったのだろうか。

原則論としては、一社がマーケットを独占するのは好ましくないことで、価格も高くなるし創意工夫や進歩もなくなる。だから、独占禁止法があり公正取引委員会がある。GoogleやAmazonに物申すくらいである。

ランナーズにしたら雑誌で存続するのはこれからますます難しくなるから、受付業務の代行や計測、記録証の発行で採算を取らなければならない。応援するのはやぶさかでないが、受注価格を上げられたら参加料に響くので、経営努力はしていただきたい。なかなか難しい問題である。

[Jan 25, 2025]

牛久シティマラソンの完走証は、昨年までRUNNETだったのに、今年はMYLAPSで出ている。別にランナーズを儲けさせなくてもいいが、事前に周知してほしい。

我孫子新春マラソン2025

1月2つ目の大会は、我孫子市新春マラソンである。

昨年はじめて参加したが、手賀沼沿いの1直線平坦コースでランナーも少なく、たいへん走りやすい。参加者が少ないので最後尾まですぐというのが緊張するが、参加費は2,500円と格安である。

体育館を更衣室・待機場所として提供してくれるし、参加賞もタイム計測もちゃんとある。他の大会に見習ってほしいものである。10km参加者はプログラムによると493名。昨年の完走者が366名だから、昨今珍しくかなり増えている。

スタート時点では2車線使うので、渋滞はほとんどない。給水は「あび水」500ccだったので重くて取らなかったが、今年は紙コップ。昨年は経口補水液300ccを準備したけれど、今年は空身で走れる。

牛久の5kmと我孫子の10kmは、タイムが出やすい時期でもあり、昨年も今年もそれなりに気合を入れて準備した。ただ、あまりタイムを気にすると走っていて楽しくないので、力まず楽に走って現時点の力試しと考えるようにしている。

秋の八街マラソンで30年前の自己ベストを更新し、ネット1時間3分台という記録が出た。冬に入って練習では10km63分で走れているので今回さらに更新したいが、手賀沼沿いは風が強いことが多いのでコンディション次第である。いつものように、「速く走るより楽に走る」を目標にしよう。

大会前は3月並みの暖かい日が続き、朝の冷え込みもそれほどでもなかった。当日朝は若干冷え込んだが、それでも平年並み。昨年のような凍えるような寒さでないのは助かる。木下に車を止めて、湖北まで常磐線。湖北駅から会場まで、参加者の列に続いて歩く。9時過ぎに到着。

更衣室・待機室の体育館はほぼ満杯で、中央にレジャーシートを敷いて場所を確保する。とはいえ、アンダーシャツとタイツはすでに装着しているので、ランニングシャツとパンツを上から穿くだけである。15分ほどで身支度も終わり、貴重品を預けて、まだスタートまで30分ある。

ゆっくりと準備体操。校庭がそのままアップ場所なので、進行の様子を見ながら準備できる。結構狭く感じたのは、昨年より参加者が増えたからだろうか。そうこうしているうちにスタート地点への移動が始まる。コース図をみると折り返し地点がやや前になったようなので、スタートもバス停前から少し下がったようだ。

ネットタイムは測らないので、スタート地点に計測マットはなく線が引いてあるだけである。昨年は寒くてじっとしていられず、何人かが列の後ろでダッシュを繰り返していたけれど、今年は日なたに集まってしゃべっているグループが目立つ。

特に目立つのは、お揃いの「NICIGAS」ユニフォームのグループである。ニチガスは我孫子に拠点を持つガス会社で、後援会社の筆頭に名前が上がり、ゼッケンに書かれているのも「NICIGAS」のロゴである(昨年もそうだった)。なぜ「NICHIGAS」でないんだろうと気になるが、こだわりがあるのだろう。もともと日本瓦斯だから、「CI」でなければならないことはない。

そうこうしているうちにスタート時間となった。牛久で失敗したので、3分前からガーミンはGPSを捕捉している。号砲とともにスタートボタンを押したが、手がかじかんで押し直したため、2~3秒遅れてしまった。

プログラムや参加案内はWEB、給水は市水道局「あび水」で、経費節減に尽力している。500ccペットボトルの給水から、紙コップになったのは助かった。

昨年の記事をみると、スタート時間の午前10時、我孫子の気温は2.9℃だったと書いてある。この朝は6.2℃、かなり違う。スタート前の参加者も震えて体を動かすのではなく、日なたで談笑しているくらいである。

走り出して気づいたのは、昨年よりずいぶんマナーが悪くなったということであった。昨年の記事には「並んでゆっくり走るランナーも、しゃべり続けるグループもいない」と書いてあるが、今年は両方ともいた。それでも参加者が少ないので困りはしないが、他の大会に近づいたということである。

五本松公園までアップダウンがきついので、最初の1~2kmは特に意識して抑えなければならない。下調べすれば分かると思うのだが、この時点ですでに息が上がってスピードが鈍るランナーがいた。進路変更して追い抜いて行く。とにかく序盤は飛ばしてはいけない。だから今回、最初の5kmガーミンを見なかった。

五本松公園の坂を下ると、計ったように突風が吹いてきた。天気予報で強風と言っていたが、まさに強風でキャップが飛ばされそうになる。後半追い風になるまで辛抱しなければならない。この頃になると集団がばらけてきて、風除けになってくれる人がいない。悲しいことである。

クロネコヤマト前を通り、水生植物園前を通る。このあたりは平坦なので、少し気休めになる。向かい風の突風で登り坂では、それだけで足が上がらなくなる。そして、早くも反対車線に先頭集団がやってきた。反対車線でも誰かいるので少し楽になったような気がした。

トップは例によって中央学院かと思ったら、「H」の法政ユニフォームである。2番手も招待選手(市内出身の箱根駅伝選手)。中央学院は3番手で、10人以上の集団で走っている。自転車レースだと勝つために集団で走り風よけで体力を温存するのだが、果たしてゴールはどちらが前だろうか。中央学院勢の後ろから、一般参加のトップグループが続いた。

反対車線を見ていて、気がつくと前方に鳥の科学館が見えてきた。天王台方面の交差点を見逃していたのである。折り返しが近づいてきた。それなりに楽に来たじゃないかと少し心強い。

科学館前が給水所になっていて、告知どおり紙コップで給水がある。昨年は折り返した後だったので戸惑う。少し考えて、給水は取らずにそのまま折り返しに向かった。のどは乾いていないし、普段の練習でも10kmなら給水はしない。

そして折り返し。昨年は折り返すと後ろに10人ほどしか走っておらずすぐ最後尾で驚いたのだが、今年は結構多い。数えると50人くらいいた。普段の大会でも順位は完走者の85~90%だから、1割くらいは後ろを走っている計算になる。昨年は非常にシビアだったと改めて感じた。

折り返しを過ぎてしばらく進むと中間点である。ここまで抑えて走ってきたし、向かい風でもあるのでそれほどよくないだろうと思っていた。すると走路監視の人が「32分経過」と聞こえるように言ってくれている。

多くの大会では中間点に電光掲示板があるので、おそらくその代わりということでアナウンスしてくれたのだと思う。スタート地点までのロスタイムが20秒ほどあったから、ネットでは31分台。同じペースでいけば、自己ベストを更新できる。

会場の湖北台中学校。正面が更衣室・待機室として使用できる体育館。団地と商店街は寂れつつあるが、住宅街が広がっているので生徒はまだたくさんいそうだ。

折り返すとこれまでの向かい風が追い風になるから、それだけ負担が減る。そして、前半のペースを守っていれば1時間3分台なので、あえて飛ばさなくていい。だから、5km過ぎたらガーミンを見るつもりだったが、そのまま見ないで走る。

このコースの難所は五本松公園前のアップダウンと、最後の1km、湖畔から中学校へ登る急坂である。ここまでいいペースで来ているので、最後の1kmまで余力を残そうと思った。

ラクダのこぶのような二段坂をゆっくり登りゆっくり下る。平坦に戻ってまず思ったのは、日差しが強くて暑いということ。アンダーシャツもタイツもいらないくらいだが、前半の向かい風では寒い。難しいところである。

折り返しで後ろに50人ほどいて驚いたのだが、後半抜かれたのは4人。抜いたのは7~8人と思った。抜かれた4人のうち2人は抜き返したが(走ったり歩いたりしていた)、最終順位をみるともう少し抜いたのかもしれない。

最後1kmの急坂。それほどペースを落とさずに登れたように思ったのだが、すごいペースで飛ばしてきた女性ランナーに抜かれた。こんなに速いのになぜ後ろを走っていたのかと思った。急坂を登り切って、まだ余力がある。がんばって走り、ゴール直前でもう1人抜いた。

ゴール過ぎてガーミンを押すと、出たタイムが1時間2分59秒。スタートで2~3秒手間取ったので2分台で走れたかどうかは記録証待ちとなるが、八街のネットタイムを上回って自己ベストは更新できた。強風でコンディションは厳しかったが、練習の成果は出せたようである。

記録証は当日午後、リザルトは翌日には出力された。さすがRUNNETは早い。公式タイムは1時間2分58秒、ぎりぎり2分台を確保することができた。

リザルトによると、順位は441人中371位で、後ろに70人いた。昨年は366人中347位だから、参加者が75人増えて順位は24番下がったことになる。60歳以上男子では、昨年が57人中52位、今年は66人中54位だから、同じような傾向となっている。

順位よりも大事なのはタイムで、昨年より5分44秒縮めて、グロスで八街のネットタイムを上回る自己ベスト更新となった。

後からスプリットを確認すると、最初から最後までずっとkm6分10~20秒のイーブンペースで、前半抑えたといってもそれほどでないし、最後の急坂でペースダウンすることもなかった。まずまずの出来といってもよさそうである。自分としては、最後までひいこらしなかったのはよかったと思う。

そして、走り終わってまず思ったのは、タイムを気にして走ってもあまり楽しくないということであった。タイムを気にすると、ネットタイムを測ってないとか途中経過はどうとか余計なことが気になる。それよりも、10km走ってどこも痛くないとか、後から筋肉痛にならないとか、そういったことが大切ではないかと思った。

今シーズン残すはあと九十九里ハーフのみとなる。21kmは将門ハーフ以来で、あの時は17kmで歩いてしまった。目標はとにかく歩かず走り続けてゴールすることで、あと4週間しっかり準備したい。幸い、シーズン初めに気になったヒザもたいしたことはなく、体重も引き続き絞れている。

[Jan 29, 2025]

スタート地点。折り返し地点が少し前になったので、スタート地点もセブンイレブン方向にやや下げられたようだ。風は冷たいが昨年ほどではなかった。

つくばるか?青るか? ~2025年1月のランニング

2025年1月に走った距離は189km、12月より13km、昨年1月より29km増えた。あと一歩で200kmに届くけれども、200kmにこだわると故障しやすいという話もあり、無理に上乗せしなかった。何といっても67歳、安全第一である。 さて、Garmin Connectにレース予測という機能があって、現在のトレーニング状況だとどれくらいのタイムで走れるかという数字が出る。 これによると、フルマラソンでも5時間4分で走れるという予測で、じゃあ来シーズンはフルに挑戦するかという気になってしまう。それでいろいろ下調べしているのだが、帯に短しタスキに長し(いずれにせよ短いことはない)、どのレースを選ぶかなかなか難しい。 歳を考えれば、21kmの次に考えるべきは30kmである。30kmなら、何といっても青梅マラソンが定番で、昔から奥多摩の初春の風物詩である。一度走ってみたいという気持ちはある。 だが、いくつか問題点がある。第一はコースがタフなことで、前半ずっと登り坂、後半は下り坂である。青梅線に沿って多摩川をさかのぼる訳だから当たり前だが、大会HPによると高低差は85mある。30kmだからフルマラソンより楽という訳ではなさそうだ。 第二に、基本的に片側一車線の往復で、1万人以上の参加者に対して道幅が狭すぎることである。過去大会の動画を見ても、前後左右のランナーと常に接触するようなイメージで、しかも坂道だから、転倒して負傷するリスクは少なくない。 加えて、家から青梅まで遠いということもある。奥多摩の山に行くのさえ、最近は億劫で気が進まない。当日はJRの臨時特急も出るし新宿から直通バスもあるけれども、逆に言えば普通電車乗換えではたいへん不便ということである。そこに、1万人以上が集まるのだ。 かと言って、車で行っても駐車する場所はないだろうし道も狭い。前後泊する宿も多くないし、あっても高い。まして青梅マラソンの時期ともなれば、予約するのも難しそうだ。 そうしたことを考えると、思い切って一気にフルマラソンという選択肢も頭をよぎる。それほど参加者も多くなく、制限タイムも6時間という大会を探すと、まずは近場の佐倉マラソンである。 ただ、このマラソンは過去に10kmで何回も出たが、地元佐倉市が開催に不熱心で、できることなら出たくない。ホスピタリティのかけらもないし、聞くところによるとエイドはヤマザキパンである。更衣室はテントで、雨の日は悲惨なことになる。 ホスピタリティがあってエイドもすばらしいと評判な上、参加者数も手頃なのは「はが路ふれあいマラソン」だが、このコースもなかなかタフである。青梅と同様かなりのアップダウンがあり、それも丘陵を横断するので何度も登って下る。最後は40km過ぎに急坂だそうである。 してみると、家からも近く土地勘があり、アップダウンが少なく道幅も広いのはつくばである。ところがこのマラソンは、希望者が多く参加申し込みがクリック合戦という話である。いい季節だし場所も近いし、条件的にぴったりなのだが、誰にとってもそうということである。 いずれにしても、今月の九十九里でちゃんと走れなければ次の段階に進めないのだが、ここで注意すべきはフル以外のGarmin予測である。 ハーフマラソンの予測2時間6分は、いまの10kmのペースで21km走れれば届くので、難しいけれど可能性がある。ところが5km25分、10km54分となると、そんなペースで走ったことはない。ちょっと無理という予測なのである。 ということは、フル5時間4分という予測は、5km25分と同じくらい達成困難な数字ということになり、とたんにテンションが下がる。努力すれば手が届くように思うのだが、5km25分と同様と言われると厳しい。残念ながらそういうことである。 [Feb 2, 2025] 今年で57回を数える青梅マラソン。30kmで次の目標には適当だけれど、前半ずっと登り坂なのと、参加者数に対して道幅が狭いのが難点である。

印旛沼沿いを25km走る

1月の大会も終わり、今月は九十九里ハーフに向けての準備である。しばらく前から月に1度ハーフ以上の距離を練習しているが、前回走ったのは元日。1ヶ月経ったのでそろそろである。

ハーフをひいこらせずに走るには、それ以上の距離で練習しなければ無理である。Garminの機能で最長距離というのが出てきて、これまで最長は元日の22.23kmである。あの時は強風で途中で撤退したが、区切りの25kmまで走ってみよう。Googleで調べると、印旛沼まで走るとそのくらいの距離になる。

印旛沼北岸に沿うルートは、佐倉マラソンのコースでもある。双子橋までが佐倉市で、こちら側は印西市(旧印旛村)になる。舟戸大橋で佐倉市域に戻るが、そこから師戸川に沿って農道を通ると家に向かう。いずれ佐倉市側も走ることになるが、まず地元である。

走り始めはいつも以上にスローペース。例によってガーミンは見ない。1kmごとに「ぴ」が鳴るので目安にする。息がはずまない程度なので、いくらでも走り続けられそうな気がする。(気がするだけである)

普段の練習コースは市街化調整区域に向かうので信号がないけれど、印旛沼方向へは幹線道路を通るので何ヶ所か信号がある。だから信号待ちは覚悟していたが、幸いに青信号に当たって止まらずにすんだ。結局、25kmノンストップで走ることができた。

印旛日本医大駅まで北総線・北千葉道路に並行、旧印旛村役場で田舎道に入る。印旛沼湖畔まで下り坂で、湖畔に出て左折、双子橋に向かう。ここは1.5車線あり広いところでは車両すれ違い可能だが、トラックとか来ると難儀する。歩道はない。そしてここが佐倉マラソンのコースである。

佐倉マラソンは陸連公認のフルマラソンコースだが、片側一車線を走るのはスタートから京成佐倉までの2kmとラスト1kmくらいで、あとはサイクリングコースか農道のいずれかである。道幅はここの1.5車線が広いくらいで、サイクリングコースはせいぜい2人並べる程度である。

いまのマラソン大会のレベルにはとても達しないが、昔は市民マラソンでフルマラソンのコースがほとんどなかったので、このレベルでも参加者が殺到した。狭い上にサイクリングコースなのでほとんど補修されないから、雨でも降ると水たまりどころか川を走っている状況になる。

ともあれ、いま走っているのはともかく一般道である。車は行き交うし、お散歩中のシニアも数多い。佐倉マラソンのトレーニングで走っている人もいる。双子橋まで自宅から約8km。ここからコースは印旛捷水路を数百mさかのぼるサイクリングコースになる。車は通らないが狭い。

高齢者福祉施設で折り返し、印旛沼に沿った道に戻る。ここから約5km、県立印旛沼公園の下までほぼ平坦の1.5車線である。この角度で走ると、千葉ニューやユーカリが丘の高層ビルも見えないので、雄大でのどかな風景である。印旛沼がもっと広かった時代には渡し船で往来したが、ほとんど埋め立てられてしまった。

師戸まで残り1kmあたりで、旧村役場から下ってくる道と合流する。師戸(もろと)は師戸川の河口で、中世には師戸城があった。いま県立印旛沼公園になっている場所である。第二次大戦後には、佐倉経由都心に向かう行商のおばさん達の拠点となったそうである。

ここからマラソンコースは佐倉市域に戻るが、家に帰るには師戸川をさかのぼらなくてはならない。このあたりはまだ水田地帯で、田んぼの両側に続く農道をたどれば国道464号に戻れる。信号はひとつもなく通る車は軽トラだけだが、アスファルトでなくコンクリの簡易舗装なのが厳しいところである。

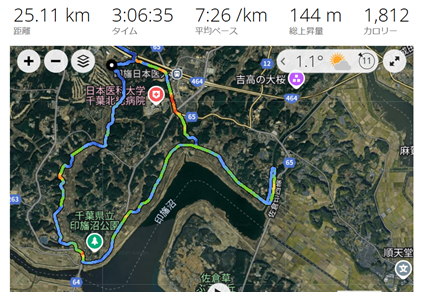

この日は3時間6分かけて、自己最長記録の25kmを走った。後からタイムを確認すると、km7分台前半で走れているのは18kmまででその後は7分台後半、22km過ぎたら8分台という最近にないスローペースであったが、ともかく完走できた。

16kmやハーフに慣れていなかった時のように背中も肩も痛まなかったし、ふくらはぎが攣ることもなかった。心拍数をみると平均で132最大で148だから、まさに息がはずまない程度に長距離走れたということである。このペースだと21kmで2時間半超えてしまうが、大会までもう少し調整できるだろう。

九十九里の準備ということもあるし、来シーズンを考えるとさらに長く走れるようにしたい。そして、ペースを上げて速く走ろうとするより、できるだけ長く走る方が楽しい。今月以降の練習は、「速く走るより楽に走る」の初心に戻って取り組みたいと考えている。

[Feb 3,2025]

2月1日 のアクティビティ。印旛沼に沿っているのが佐倉マラソンコース。この日も土曜日だったので、練習している人が私を抜いて行った。

練習量と効果・リスク

ランニングについて、ネットに載っている記事でも図書館に置いてある本でも、対象としているのは若くて体力のある人達で、年寄りが読んでもあまり参考にならない。だからといって60代世界最高となるような人の話を聞いても、それは普通の人には無理でしょうということになる。

先だって、私と同年配の人が書いた本を読んでみた。参考にするところはあったけれども、私の世代のスポーツ指導者のよくないところが前面に出ていて、この指導ではそれに合った人しか効果がないだろうと思った。

著者は、「キツいと感じたら練習ではない」「イヤな練習は絶対にしない」という主張なのだが、その根拠は結局「私がそうだった」である。理由や根拠を示さず黙って言う通りにしろというのは、体育会か宗教か、いずれにせよ私の望む場所ではない。

昔の部活で「練習中に水は飲むな」というのも、そういう指導者がいたからである。理由や根拠を示せば自分でも考えられるが、単なる精神論なので、時代とともに否定される。間違った指導のせいで故障したりダメージを負った若者は少なくないし、そうでなくとも私のようにスポーツ嫌いになる。

著者も、きちんと理由を説明しなければ、同じことになる。「イヤな練習は絶対にしない」リスクは比較的小さいけれども、基本的に練習するより寝ていた方が楽なのは、どんな人でも変わらない。瀬古さんだって、走りたくない日はあると言ったと村上春樹が書いている。

この本。参考となる点はあるのだが、「私がそうだった」「私の持論」で理由を説明しないので、なんだかなあという感じが否めない。

著者が「私の持論」としか説明しない点の理由付けを私なりに考えてみたい。

下図は、社会科の教科書に出てくる需要・供給曲線と価格の決まり方を示したグラフである。横軸を練習量、縦軸を効果・リスクと読めば、練習量と効果・リスクの関係を表わすものとして使える。

需要曲線・供給曲線は商品の需給だけでなく、多くの分野に応用可能である。人間だけでなく、動物の行動にも適用できるくらいである。

練習量と効果については、練習量を増やすほど効果は上がるが、限界的な効果は減少する。経済学ではこれを限界効用逓減法則といって、ほとんどすべての行動にあてはまる。食事は最初の一口が一番おいしく、多く食べるほどお腹一杯になる。勉強も、最初に教わることがもっとも頭に入る。

練習も同じで、全然しないから少しする時の上げ幅がもっとも大きく、脳も体も活性化するが、たくさんしたから効果がどんどん大きくなることはない。30分走るより1時間走る方が量としては多いけれども、増えた30分の効果は最初の30分の効果より必ず少ない。だから右下がりの曲線になる。

一方、故障リスクは練習しない時は0だし、練習量とともに増える。疲労は加速度的に増えていくし、筋肉や関節にかかる負担も大きくなる。この曲線は必ず右上がりである。

両方のグラフを重ねると、ある練習量で、効果とリスクが均衡する。

この均衡点以上に練習しても効果はあるけれども、それ以上に故障リスクが高まる。均衡点以下の練習量でも効果は得られるが、いわゆる「素質を十分に生かしていない」ことになる。趣味であればあまり問題はないが、アスリートならばライバルに遅れをとることになるかもしれない。

そして、それぞれの曲線の形状は人それぞれで、誰かがそうだったから他の人にも通じることはない。限界効果の下げ幅がゆるい人もいれば、練習してもリスクがそれほど上がらない人もいる。本来そこを見極めるのがスポーツ指導者だが、残念ながらそんなことはできない。

練習を積むことにより、同じ練習量でより多くの効果を得ることは可能だが(需要曲線が右シフトする)、残念ながら故障リスクがどんどん減少することはない(生身の人間なので)。結局、練習量が増えて効果も増えるけれども、故障リスクもまた高まることになる。(現実にかなりのランナーはそうなっている)

オリンピックに出るようなアスリートでなく趣味の市民ランナーであれば、均衡点が1日15km以内、インターバル走はせずラスト1km軽く上げる程度という著者の主張はほとんどの人にあてはまりそうだ。

理論的には、インターバル走で高められるのはVO₂Maxの向上だから、趣味のランナーはインターバル走より節制して減量する方が健康にもいいし、筋肉や関節も傷まない。心肺機能向上や毛細血管活性化をするにはペース走で十分ということになるのかもしれない。

[Feb 11, 2025]ランニング日記(~九十九里)

2月8日土曜日、この日千葉県全域に強風注意報が出て、天気図をみても北西の季節風が間違いなく強い。にもかかわらず、朝食時に外をみると木の枝はまったく揺れていない。日が高くない朝方は、こういうことがある。九十九里まであと2週間、走れる時に走らないとすぐに大会である。

そそくさと支度をすませ、外に出る。予定は県道本埜線16kmコースである。旧本埜村の村境まで行くので、歩くと2時間かかる。コンディションが悪い時は避けたいコースだが、朝の時点では寒いだけである。

息がはずまない程度にゆっくりスタート。最近のテーマは、30km40km走り続けられるペースで走ること。速く走る必要はない。だからガーミンはしているけど見ない。見るとどうしても、ペースが遅いとか余計な事を考えてしまう。

それほど消耗せずに8kmまで進む。家からいちばん遠い場所である。ところが、このタイミングで風が吹いてきた。それも強風というよりも突風、しかも向かい風である。足が前に進まない。思わずガーミンをみると、km7分40秒くらいに落ちていた。

さ来週の九十九里も、海沿いで風が吹く場所である。こんな突風が続いたら、また歩いてしまうかもしれない。この日も赤信号で一時停止を余儀なくされて、かえってほっとした。信号待ち後の2~3kmは、リフレッシュしてkm6分30~40秒にペースアップ。それでも、16kmで10分も多くかかった。

この大風は午後まで続いた。最初からこの風だったら、家から出ることはなかっただろう。練習できただけよかったと考えることにしよう。

[Feb 10, 2025]2月10日月曜日。乾燥注意報は引き続き発令されているが(昔は異常乾燥注意報だった)、強風注意報は出ていない。檜山さんの言うことには、11日には再び風が強まるとのこと。ハーフ試走は今日行くしかない。

ナウマン象公園とわが家で呼ぶ双子公園に駐車し、前回に続き佐倉マラソンコースへ。飛び石の合間なので、自転車を出して組み立てる人もいる。準備体操をしてスタート。まず印西市方向へ戻って湖畔の1.5車線を進む。

ここは抜け道でトラックも通るし、飛ばしていく千葉ナンバーや柏、土浦ナンバーも多い。すぐ横を通り過ぎるのをがまんして、舟戸大橋から佐倉市に入る。ここからはサイクリングロード。自転車は通るけれど、お散歩、マラソン練習の人だけである。道もところどころ直しているようだ。

竜神橋から先は、「尚子・裕子ジョギングコース」の案内に沿って走る。サイクリングコースが工事中で迂回を指示されたが、案内看板は続いている。そのまま県道をくぐって旧干拓地に進む。

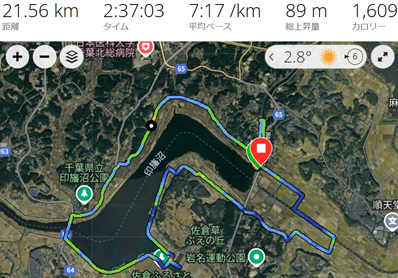

フルマラソンのコースは京成酒々井駅の近くまで大回りするが、この日はハーフの試走なので途中で再び印西市域に戻る。ペースがゆっくりなので、特にしんどいこともない。坂とか砂利道で多少落ちたけれど、ほぼ7分10~20秒のイーブンペースでナウマン象まで戻る。

風もなくおだやかな日で、いい練習ができたのではないかと思う。これで残り10日ほどは、それほど長めを追わなくともよさそうだ。あとは、天気が悪くならないことを祈るだけである。

[Feb 12, 2025]

2月10日のアクティビティ。九十九里ハーフの試走で、21k走ってみた。

2月11日、建国記念日で祭日。50年前だと、玄関先に国旗を掲げる家が多かったが、いまではほとんど見ない。

強風注意報は出ていたけれど、朝は風がなかったので再び佐倉マラソンコースへ。前回走らなかった京成酒々井までの大回りに行ってみる。ナウマン象公園に駐車、県道を渡ってスタート。1.5回車線の農道かつ印西市域でマラソンコースでもないが、舗装し直してたいへん走りやすい。

3kmほど南東に進み、県道に合流して中平橋を渡る。ここは交通量がたいへん多い上、反対車線にしか歩道がないので、交通規制のない普段の日は危ない。何とか渡って農道に復帰する。

牛の見える大規模畜産センターを道なりに曲がって北西に進路をとると、予報通りの強風が吹き出した。これから5km風に向かって走らなければならないかと思うと厳しい。時折り突風から暴風となるが、走らなければ戻れない。走るしかない。

サイクリングロードに戻り、追い風になった時にはほっとした。ナウマン象公園に戻ると、強風の中遊んでいる親子連れがいた。すぐにTANTOに戻って汗を拭く。車高が高く後部座席も広いので、普通車より着替えやすい。この日は約12km、風がひどいのでこんなもんでしょう。

[Feb 14,2025]

前日に続き、佐倉マラソンコースで練習。これで走っていないコースは、草ぶえの丘周辺の約3kmだけになった。

九十九里ハーフ1週間前。先週末は土曜日に10kmを7分ペース、日曜日は8kmを6分30秒ペースで走って、これで大会前の追切りは一区切り。残り6日間は軽く動いて疲れをとる予定にしている。

昨年の今頃も同じような準備で大会(さかえドラムマラソン)に臨んだが、練習はkm7分30~50秒、本番ハーフは2時間47分かかった。練習時のタイムがkm1分程度改善しているので、うまくいけばハーフのタイムは20分よくなる計算である。

もちろん気温や風などのコンディションによるのでタイムだけ気にする訳ではないが、秋の将門ハーフに胸を張って再挑戦するためには、何とか2時間半を切ってゴールしたい。いずれにせよ、あと1週間。体調を整えて九十九里に向かいたい。

[Feb 18,2025]

2月21日朝、九十九里ハーフ前最後のトレーニングに出る。旧本埜村5km、坂を下って登る起伏のあるコースである。

4~5日前の暴風は治まったのに、たいへん寒い。なぜこんなに寒く感じるのだろう。最低気温は-3℃とか-4℃にはなっていないし、結露も少なければ窓が凍り付いてもいない。明るくなるのもずいぶん早くなって、確実に春は近づいているのだ。

これで、九十九里前に予定した練習は一区切りで、あとは大会を走るだけ。今シーズンのランニングも終わりに近づいたことになる。シーズンオフといっても予定している大会がないだけで、トレーニングは続けるつもりだが。

週末も風はまだ分からないが、晴れで当日を迎えられる見込みである。今シーズン6回の大会は、すべて好天ということになる。ただ、体のコンディションでいえばヒヤリとしたことはあって、昨年12月の八千代ロードレースであった。

八千代の前は車が故障し、冷蔵庫やパソコン、光回線の買換えも重なってよく眠れない日が続いた。故障した車を取りに、家から18km離れた龍ヶ崎まで走ったのもレース直前で、それで体調をくずしDNSになりかけた。直前3日全休して回復に努め、なんとか走ることができた。

そうしたことを考えると、いまや念頭におくべきはいかにしてコンディションを最善にするかではなく、いかにして最悪にしないかということではないかと思っている。

タイムが悪かったり歩いたりするのはレースに出る以上当然ありうることで、気にしても仕方がない。問題となるのは、病気したりケガしたり、どこかが痛んで走れないことである。

思うのだが、マラソンだけでなく、ラグビーとかアメフトも冬のスポーツとして認知されているが、心肺にとって暑いより寒い方が動きやすいとしても、筋肉や骨、関節の立場からするとやっぱり暖かい方が動きやすいのではないだろうか。

少なくとも、極寒の季節に目いっぱい動くのは彼らにとって負担が大きいような気がする。特に年寄りにとって、やり過ぎは深刻なダメージを招くことになりかねない。

しばらく前、この時期の山に行って、たびたびふくらはぎが攣ったことを思い出す。山道で攣ってしまうと、休むところがないのでたいへんな目に遭うのだ。ランニングで攣るのは練習が足りないからだが、山の場合、下界と山頂近くでは温度が違い、山頂近くは氷点下ということがよくある。その状況で歩くと、しばしば痛んだり攣ったりする。

「及ばざるは過ぎたるに勝れり」、やり足りない方がやり過ぎよりましである。冬になると走れるからといって、距離を伸ばしたり速く走ろうとするのはケガのもとである。かと言って、夏場の暑い時期に走ると早々に息が上がってしまい、走るのは寒い時期に限ると思ってしまうのだが。

[Feb 22, 2025]

朝のランニングでこの冬一番寒く感じた。気温そのものは1月より高いのになぜだろう。

九十九里ハーフマラソン

いよいよ今シーズンのメインイベント、九十九里波乗りハーフマラソンである。 昨年・一昨年はご近所の栄町ドラムマラソン(先週開催された)に参加していたが、距離が数百m違うのと、ネットタイムを計測しないのがひっかかる。いずれもすぐに解決可能なのにそうしないのは、特に町外から来なくても結構ですというメッセージに感じられる。 そして、3月の佐倉マラソンが気乗りしないのは、運営にホスピタリティがないからである。昔から開催している大会なので応援したいが、地元が惰性でやっているのにあえて協力する必要はない。ではかすみがうらはどうかとなるが、最近の4月は暑い。 九十九里波乗りハーフは、八街でパンフレットを配るくらい熱心である。佐倉で呼ばない(呼べない?)Qちゃんがゲストランナーだし、自動車専用道路を止めて走るというのは魅力である。なのに参加料はハーフの相場である6,000円。手賀沼エコマラソンより低価格の設定である。 ホームページをみると地元のバックアップもたいへん盛んで、出店とかイベントが数多く出る予定である。駐車場は有料だが用意してくれている。夏場と違いこの季節に観光資源のない地域だけれど、主催者が熱心ならば千葉県民として応援しようという気になる。 子供の小さい頃は蓮沼や大原、鴨川あたりまで運転したものだが、最近はとんとごぶさたである。限界ニュータウン探訪記の管理人殿もこちら方面にお住まいで、聞き覚えのある地名がよく出てくる。かつてバブル時代に、東京から2時間以上かかるのに宅地開発されて、いまや限界ニュータウンが散見されるからである。 東金は成田から「はにわ街道」を南下するのが一般的だが、千葉ニューに越してから二十年以上そのルートで行っていない。規制時間があるのに不案内な道はよろしくないと思っていたら、八街から国道をまっすぐ行けば東金ということに気がついた。八街ならマラソンで何回も行っている。 それはともかく、今シーズンの締めくくりとしてきっちり準備しなければならない。特に、秋の将門ハーフが不本意だったので、ここは満足できる走りがしたい。 秋以来、月に1度ハーフマラソンの距離を走っている。今年に入って元旦に1度、2月に2度、いずれも歩くこともなく、どこも痛くならずに走ることができた。1週前には春のような陽気でちょっと暑いくらいだったが、大会前は再び寒気が下りて真冬並みの寒さが戻ってきた。 大会当日は天皇誕生日で祭日である。翌日が振休となるため世間では3連休となるが、この時期だから渋滞は考えにくい。指定駐車場に7時半ということなので、6時前に家を出発する。少し前はまだ真っ暗な時間だったが、日が長くなったので少し明るい。 会場の東金アリーナには7時半過ぎに入った。アリーナといってもただの体育館だが、陸上競技場もあってグレードは高い。ただ、3,000人募集のところ3,500人参加と言っていたので、体育館はほぼ一杯で座席も更衣室も余裕はほとんどない。 外は強風かつ気温が低いので、みんな体育館から出ない。場所がないので8時半には外に出る。開会式が始まるからである。吹きっさらしのスタンド席には座る場所があった。Qちゃんが、「私の家はここから車で30分です」と挨拶している。私も1時間半で着いた。 スタート順はD。スタンドからは待機状況が見えるので、Dスタートがスタンド前に来るタイミングで下りる。Eスタートまであるけれども、実はEにはほとんどいない。あらかたDスタートまでに指定されている。スタート地点は陸上競技場のバックストレッチの外側。10分前にそちらに移動する。 九十九里波乗りハーフは、自動車専用道路を走ることができる。なのに参加料は他の大会とほぼ同じ、手賀沼エコマラソンよりかなりお手頃価格である。(写真は大会HPより) 九十九里ハーフマラソンの会場は東金アリーナ。寒風の中、待機場所があることはありがたかったが、残念ながらオーバーキャパシティだった。

東金アリーナ内部。1Fは荷物預かりで、たいへんスムーズだった。惜しむらくは2階座席が一杯となり、開会式前には更衣室内にみんな座り込んでいた。

10分も待っているのはしんどいような強風である。気を利かせて、Qちゃんが準備体操のアナウンス。「みなさん、つま先立ちしてください。次はかかと立ち。かかと、足の内側、つま先、外側と、土ふまずが付かないように足の裏を回す。こうすると、走っていて足が攣りません」

おお、すばらしい。続けて「腕のストレッチ、隣の人にぶつからないように、指先を肩に付けてひじを回します。ひじから空にビームを出すイメージで。これで呼吸が楽になります」RUNNETのレポを読むと、感心した人は多かったようで、スタート前にこれができるのは、さすがQちゃん。

自分だけ目立たないように、さりげなく地元出身の新日本プロレス・永田に話を振る。レスラーだから上半身裸だが、お客さんを前にすると寒さなんて感じないそうだ。そうこうしていると、あっという間にスタート1分前。忘れないうちに、ガーミンを起動する。

3,000人募集のところ3,500人応募があったと言っている。昨今のマラソン大会は定員割れが多いのに、みなさん来てくれてありがたいということである。ただ、体育館も一杯だったし、スタートの1.5車線道路も一杯である。スタート地点を通過した時は、すでに3分40秒経過していた。

この時点で、グロス2時間半は厳しいだろうと思った。気温が低いのはいいとして、強風、かつスタートまでのロスタイムである。ネット2時間半だってどうなるか分からない。

スタートして1kmほど1.5車線の狭い道を進む。集団で渋滞している上、前から下がってくる人後ろから飛ばしてくる人で出入りが激しい。舗装がなく雑草が生えた路肩を走る人もいる。自動車専用道路を走るとばかり思っていたのに、まずは田舎道を走らなければならない。

1kmでガーミンぴが鳴る。見ると8分50秒である。ロスタイムが3分40秒あったから、コースに入って約800mを5分台で走っている計算になる。km6分そこそこ。渋滞でペースが定まらないのに、結構なハイペースである。

市内の一般道を右左と曲がって、ようやく片側1車線に出て落ち着いて走れるようになった。水路の橋を渡り、有料道路の小沼田ICで坂を登る。走る前に少し心配だったのは、専用道路のICの坂がきついのではないかということだったが、実際走ってみるとそれほどではなかった。(むしろ厳しかったのは、専用道路に入ってからのアップダウン)

2kmのガーミン計時は6分30秒ほどだったので、このペースで行ければ大丈夫としばらくガーミンを見なかった。専用道路に入る頃にはかなり集団はばらけてきて、周囲には同じような顔ぶれが走るようになった。専用道に上がって間もなく5km、ガーミンを見ると35分24秒である。

ロスタイムを差し引くと、32分かからずにここまで来ている。息遣いは決して荒くなっていない。事前に想定したのは、最速で5km33分、15km100分。5km35分でも全然問題ないと思っていた。かなり速い。少し落ちつかなければならない。後から考えると、このあたりは追い風だからだったのだが。

小沼田ICから海岸線に垂直に東金道路、海岸に達して九十九里道路と合流する。東金道路は北西から南東に走るので、まさに背中から風を受けていたのだが、そういう時はあまり恩恵を感じない。逆風になって初めて、こんなに風が強かったのかと思うのである。

7km過ぎで反対車線にパトカーが登場、先頭走者が来るのでセンターラインの左を走るよう注意がある。こういうケースではコーンを置いてあることが多いが、九十九里マラソンは要所にしか置いていない。おそらく、交通規制の時間が限られるからであろう。先頭走者は2人。一人は招待選手、もう一人はゼッケンを付けた一般参加選手であった。

先頭走者とすれ違っても、まだ九十九里浜には達しない。ずいぶん先なのである。今泉パーキングでPA方向に誘導され、ここが第二給水所である。専用道に入る前の第一給水所では取らなかったので、ここではいろはすを給水。間もなくサンライズ九十九里で左折し、海岸沿いの自動車専用道に入る。

サンライズ九十九里は海に面して半円形に建つホテルで、数十年前は公共の宿だったと記憶しているのだが、いまや三つ星ホテルである。立地がいいので、昔も今も繁盛しているのは変わらない。左折地点で九十九里浜を専用道から見下ろすことになるので、大勢のランナーがスマホで写真撮影していた。

8時半の開会式は、寒くて風も強かったが大勢の参加者が集まった。左端マイクを持つのがQちゃん。

「季美リハ」って何だろうと思わず検索してしまった。季美の森リハビリテーション病院という地元の病院だそうです。思う壺?

九十九里浜に突き当たって左折、ここから不動堂の折返しまで約1km、そして折返しの少し前が10km地点である。5kmからガーミンを見ていなかったが、10kmは1時間10分くらい。ロスタイムの分、想定ペースの最速よりさらに速い。

折返しでいったん止まって折返しコーンを撮影する。これはレース前から考えていたことで、レース中に注目ポイントを撮っておこうと思った。折返し地点は九十九里浜沿いで、絶好の撮影ポイントである。スタート時のロスタイムが大きすぎたので、少しリラックスしたこともある。レース中に意識して立ち止まったのは、初めてである。

折返しの後、例によってすれ違う人の数を数える。280人まで数えたところで下道におり、登り返して再び自動車専用道に入る。3千人参加で300人だから、約1割が後ろにいたことになる。いつものペースだが、走っている時はまだ後ろにこんなに走っていると思った。

右折して自動車専用道に戻るあたりで、急に向かい風が吹いてきた。もちろん急に吹いてきた訳ではなく、往路は追い風だっただけである。ここまでは体が痛むこともなく呼吸も楽だったが、強風で体が前に進まない。

前半、想定よりペースが速かったのも道理である。参ったなと思った。勝負は将門ハーフで歩いた17kmからと思っていたけれども、早くも試練がやってきた。

きついのは私だけではなかったようで、急に歩く人が増えた。いつものように、私に抜かれると急に走り出すじいさんがいて、わざわざ進路変更するのにまた変更させられていらいらする。YouTubeに載せるつもりなのか頭にカメラを付けたじいさまがいて、何度か抜いたり抜かれたりしているうちに姿が見えなくなった。

そして、向かい風とともに厳しかったのは、専用道に意外とアップダウンがあることであった。車で走るとほとんど感じないのだけれど、足を使うとずいぶん傾斜がある。長い直線の登り坂は、さすがにうんざりする。ただこの時点では、いつも痛んでくる背中とか腕は特に異常ない。

そして、帰ってから調べてみると、専用道の後半、12kmから15kmのスプリットが6分45~50秒である。これは、向かい風で遅くなったと思っていた私の記憶とまったく違った。

15kmのガーミンは1時間44分台、ネットでは想定した100分だからほとんど問題ないにもかかわらず、かなりがんばらないと2時間半は厳しいと思っていたくらいである。逆風で頭がちゃんと働いていなかったようだ。

とはいえ、体感的には楽な手ごたえで小沼田ICを下る。直後に給水所があり、ここはスポドリで補給。「2km先でいちごですよ」を楽しみに足を動かす。応援の人が「みんな苦しい。笑って笑って」と言うのを、そんなに苦しくないけどと思ったくらいである。

17kmから18kmが今回の勝負ポイント。将門ハーフではここで歩いてしまったが、幸いに大きな坂もなく、専用道と比べると強風もおさまったように感じられる。ただし、足は上がらない。タイムを見てがっかりしたくないので、ガーミンは見ない。1kmごとの「ぴ」を楽しみにするだけである。

19kmを過ぎた農協の前あたりで、いちごのサービス。口に入れると甘かったが、ゆっくり味わう余裕はない。それほどしんどい思いをせずにここまで来れたとは思っていた。そして、16kmから20kmのスプリットは7分1~4秒で、計ったようにイーブンペースだったのだ。

20kmまで走ってkm7分そこそこというのは、自分としてはかなりの改善である。走っている時はガーミンを見ていないが、20km通過が2時間19分台。この時点でグロス2時間半が確実な途中経過だった。だが、そう簡単にはいかなかった。残り1kmがかなり苦しかったのである。

体育館内が一杯なので、吹きっさらしの競技場スタンドでスタートを待つ。待機の列がよく見えたので、Dスタートが正面に来るのを見計らってスタンドから下りた。

スタートは競技場外の一般道。1.5車線しかないので渋滞して、スタートまで3分40秒かかった。Qちゃんのストレッチ指導がたいへんよかった。

残り1kmで左折すると、正面にゴールの東金アリーナが見える。ラストスパートで気合が入るところだが、その時まさに強烈な向かい風が吹いてきた。その上、ゴールまで微妙な登り坂である。

20kmまでどこも痛まなかったのに、冷たい北風が汗で濡れた体に当たって、ひどく腰が痛む。あるいは、腹巻型のウェストポーチが腹部を締め付けるのかもしれない。この痛みは以前も経験した。その時はポーチをずり下げて対応したが、今回はそれほどでもない。

ただでさえ上がらない足がますます上がらない。エイドのいちごがよくなかったか。前も、自力エイドのエネルギーゼリーを摂った後に腰が痛くなったような気がする。でも、水やスポドリでそういうことはないし、補給しないで走り切るのはそれはそれでまた厳しいのだ。

競技場からは、アナウンスするQちゃんの声が聞こえる。「みなさん、この風で走れたら、全国どこで走ってもたいした風じゃありませんよ」。経験豊富なQちゃんでも、この突風は格別なんだと思った。競技場までの直線で7~8人、競技場入口でさらに3~4人に抜かれた。

競技場に入ると、走りやすいタータンのグラウンドで、足が楽になった。腰と腹の痛みもおさまってきた。1コースの内側で「おかえりなさい」のダンスをしているので少し離れて3~4コースを走る。4コーナーではQちゃんのハイタッチがあったが、恐れ多いので手を上げて挨拶するだけにした。

直線あとわずかで電光掲示板が見えた。2時間28分台。目標としたグロス2時間半以内を達成である。昨年来ハーフでちゃんと走れず、秋の将門ハーフもよくなかったので、その後自分なりに準備してきた。体にかかる負担はずいぶん小さくなったと感じる。

帰ってから出力した記録証によると、グロスは2時間28分56秒、ネットは2時間25分17秒。自己ベスト更新で、昨シーズンより21分、将門ハーフより8分半改善した。順位は2385人中2013位で、折り返しで確認した280人よりやや多い。後半歩いている人がいたためだろう。

大会前に「練習時のタイムが昨年よりkm1分程度改善しているので、うまくいけばハーフのタイムは20分よくなる計算」と書いたけれど、そのとおりタイムが短縮できた。練習は嘘をつかないというか、体は正直ということである。(練習と本番の区別がついていないという噂もある)

強風の中、ランナーズチップを外してもらい、給水所でお茶、記念品のチョコレートと水・お茶のセット、ヤクルトとサービスが続く。ありがたいことである。鷹狩汁に行列ができていたが、あまりの突風なので早く体育館に入りたくなり、鷹狩汁は遠慮した。(苦手のなめこが入っていたらしい)

体育館の中は、スタート前とは一転してひと気がなく、余裕をもって座り足を伸ばして着替えることができた。ウェアとタイツ、五本指ソックスを脱ぐと、変な方向に足が突っ張って、直後に痙攣が来た。将門ハーフでも車の中で着替えていて来た奴である。走り終わった直後ではなく、着替えて体が楽になると痛むようである。

体育館のフロアで足を押さえて痛みに耐えていても、誰も不審に思わない。誰だって同じような痛みは経験しているし、いま現在も程度に差はあれどこか痛い人がほとんどである。そういうことが68歳目前にして分かっただけでも、ランニングする価値はある。

着替え終わって痛みもおさまり、2階席に上がって一息つく。もう時刻は正午過ぎ。屋台村で温かいものを食べられればいいのだが、この強風では気が進まない。テルモスのお湯でインスタントコーヒーと、コモのあんぱんでお昼にする。山の昼食休憩みたいだ。周りの席の若いグループも、屋台村の出店で買ったものをお昼にしていた。この風で外は、誰だって嫌だ。

今シーズン最後の大会も、強風には悩まされたものの無事完走することができた。「楽に走る」のも、最後の1kmを除いてほぼ達成でき、タイムも昨シーズンよりかなり改善した。レース後2~3日、右足が少し痛んだがたいしたことはない。終わりよければすべてよしと言えそうである。お疲れ様でした。

[Feb 27, 2025]

折返しコーン。レース中に立ち止まって撮影したのは初めて。タイムロスは30秒ほど、再度走り始めてからの影響もあまりなかったように思う。後方にサンライズ九十九里が見える。

陸上競技場を3/4周してゴール。これはスタート前の撮影。4コーナーでQちゃんがハイタッチしていた。

10ヶ月ぶり200km超え ~2025年2月のランニング次の記事

2025年2月に走った距離は213km。先月と比べて24km、昨年2月との比較では38km増えた。200kmオーバーは昨年4月以来10ヶ月ぶりである。

ハーフマラソンの本番と試走、月例の25kmがあったから3日間で67km。200kmオーバーは故障につながるおそれがあるけれども、幸いヒザの違和感もなかったので特に抑えなかった。

1月は短かい距離を速く走る練習をしたのだけれど、2月はハーフなので長く走り続けるペースを練習してみた。1月はkm6分30秒、2月はkm6分50秒から7分10秒くらいかけて走ったのである。

実際に長い距離を走ると、ゆっくり走ってもだんだん足が上がらなくなってしまう。ハーフマラソン以上は30kmとフルマラソンになるが、どんなに準備しても初めて走る時には全身痛くなってしまうだろう。かといって、4時間走だの30km走をそうたびたび練習することもできない。

この2月に感じたことは、寒くてあまり走れないということである。昨年・一昨年そう感じた記憶はあまりない。特に、九十九里ハーフの前後がそうだった。大会当日も、突風で寒くてベストコンディションとはいかなかった。

一度暖かくなってその後急にまた冷えたからなのか、昨年8月に肉が落ちて、40年来最低体重になったためなのか、汗をかくくらいの時期の方が走りやすいと思ったくらいである。

確かに、秋口に比べて厳寒期はタイムが落ちる。体もよく動かないような気がする。とはいえ、汗を頻繁に拭いたり水分補給に気を使わないで済むので冬の方が走りやすいはすだし、気温が上がると長い距離を走っていられない。これまで持ったことのない感想であり、実際どうなのか春以降を楽しみにしたい。

昨年秋にランニングシューズを新調して、2色のうちベージュの方を下ろして使っていたのだけれど、この間古いシューズにとうとう穴が開いてしまい、蛍光色の方も使い始めた。

古いシューズは、結局3シーズン使った。代わりばんこに使っているので、おそらく1000kmを超えたくらいだったと思う。私の場合、体重もあるしフォームもバランスもよくなくて足の裏にかかる圧力も均等でないから、傷むのも早いだろうと思われる。

普段の練習とハーフの本番はこのアンダーアーマーのシューズを使っている。Magic Speedもあるのだが、長い距離走るとヒザが痛むので10kmのレースにしか使っていない。シーズンオフにもう少し履いてみて、ハーフのレースでも使えるかどうか試すつもりである。

昨秋に新調したランニングシューズ。ベージュを下ろして使っていたが、古いシューズにとうとう穴が開いて蛍光色も下ろすことになった。

LINK

ページ先頭に戻る ← RUNNING2024(5) → RUNNING2025(2) せいうち日記総合目次