ランニング編 走ることが毎日の生活となってきたため、独立させました。

2025年3月 運動失調は怖い 2ヵ月ぶりにハーフ走 2025年4月 スポーツ指導者の悪い癖

今年の八街は参加しない予定 今オフのトレーニング 2025年5月 179km走った

3シーズン目の成果と来期の目標

ランニングを再開して3年目の今シーズン、幸いに参加したすべての大会で雨に降られなかった。結果も、目標をクリアできてまずまずといえる。距離ごとの改善状況は以下のとおり。 5km (2022) 34分42秒 → (2023) 31分35秒 → (2024) 28分52秒 10km (2022) 77分33秒 → (2023) 68分42秒 → (2024) 62分58秒 10マイル (2024) 1時間47分17秒 ハーフ (2023) 2時間46分29秒 → (2024) 2時間25分17秒 30代のときの自己ベスト(10km)を67歳にして塗り替えたのが自慢である。5kmで約3分、10kmで約6分、ハーフで約21分改善したのは、シーズンオフに1,000km走ったからであろう。その1,000kmは、日々の5km10kmの積み重ねである。今年も秋に向けて、日々精進しようと改めて思う。 VDOTでいえば5kmが32.3、10kmで30.5、ハーフで29.0である。ハーフの記録からフルマラソンを試算すると、4時間56分でサブ5になる。とはいえ、km7分ペースを42km維持できるかというと、現状では少々厳しそうだ。 来シーズンは全種目VDOT30以上を目標にしようと思っている。ハーフで2時間21分、九十九里から4分短縮は、手の届く範囲だろう。年齢的なことや自分自身のキャパシティの問題からみて、このあたりが妥当かもしれない。 若い時から長距離走るのはそれほど得意ではなく、学校の授業ではたいていビリケツの方だった。いまこうして長い距離走っているのが信じられないくらいである。大会に出るとまだ後ろに何十人もいることが多いけれど、走り慣れているだけで、自分も3年前は足がもつれていたのである。 フルマラソンは、秋のつくばから挑戦しようと考えていたが、その考えはかなり後退している。まずそう思ったのは、九十九里ハーフでゴール前の動画を見て、あまりに見苦しかったからである。 他人に見せるために走っている訳ではなく、足がおぼつかなかろうがよたよたしようが、本人がいいと思えばそれでいいともいえるが、あれで倍の距離は難しいと思ったのである。端的にいえば、完走できないかもしれないと心配になった。 タイムだけみれば、九十九里のゴール前はkm7分40秒だったから、将門ハーフのkm9分台からかなり改善している。なのに動画では、足が上がらずほとんど前に進んでいない。ハーフであの状態では、フルマラソン走ったらどうなるかさすがに二の足を踏む。 そして、いまだに続く三叉神経痛である。もともとランニングは健康維持が目的だから、体調を悪くしては元も子もない。気温の乱高下が大きく影響しているとしても、三叉神経に悪さをしているのが帯状疱疹ウィルスだとすると、オーバーワークは無関係とは言い切れない。 「定年ランニング」には、月200kmは目標ではなく危険ラインだと書いてある。先月はハーフの試走・本番で213km走った。その影響がこうして出ているとすると、フルマラソン走ったらどうなるか。痛いのはもう嫌だ。 そしてもうひとつは、参加費の1万円が、あきらめるには重いということである。申し込みから大会当日まで、短いものでも3ヵ月、ほとんどの大会はもっと前に申し込まなければならない。それまで体調がどうなるか分からないし、当日の気象条件はもっと分からない。 体調が悪くもう1週間以上走れていない。天気もよくなかったので予定通り走れたとは思えないが、ローテーション的にはそろそろハーフ以上を走る時期であった。来シーズンまで半年のシーズンオフがあり、いまからあせる必要もないだろうとは思っているが、ハーフを走ったので次はフルという野望はやや後退している。

久々にランニング、足がもつれる

三叉神経痛か片頭痛か不明だが、左顔面の痛みで2週間近く走れていない。こんなに感覚が開いたのは約30年ぶりのランニング再開以来初めてのことだ。どちらにせよ痛みがない時は運動しても構わないらしいので、久々にランニングしてみる。

走るのはもっとも短い5kmコース。大会前の調整や、シーズン初めで使うコースで、普段なら楽勝なのだが、今回は勝手が違った。息が切れて、足がもつれるのである。

5kmコースは旧本埜村と病院周回コースと2本用意していて、その両方でトラブルが発生した。息が切れるのでペースを落とそうとするのに上体が前に進んで、ペースが落とせない。結果、電柱で腕を支えて呼吸が落ち着くまでしばらく立ち止まらなければならなかった。

ペースが速すぎたかと思ってガーミンで確認するけれども、km6分50秒くらいで普段なら問題ないペースである。でも、そういうことがあって走り始めのスプリットを確認するようになって、km7分より速くならないようにした。

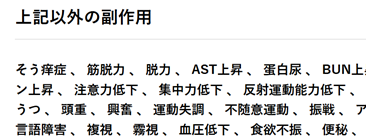

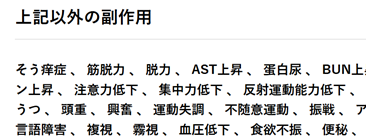

たかだか2週間くらいでこんなことになるんだ、と少し驚いたのだけれど。改めて三叉神経痛の処方薬ガルバマゼピンの注意書きをみると、「反射運動能力低下」や「運動失調」と書いてある。ペースを落とそうとして落とせないのはまさしく運動失調で、脳の指令が体に届かないということである。

なんということでしょう。これまで、ワクチンの副作用について心配したことはあっても、飲み薬の副作用を心配したことはなかった。薬に違いはなく、ガルバマゼピンは相当強い薬なので、当然心配しなければならなかった。まったく迂闊なことであった。

以来、ガルバマゼピンは使っていない。イブも3週間近く続けて使ってきたけれども、少しの痛みならば我慢するようにした。痛みを薬で抑えようとするのは、脳と体の連絡の一部を遮断することだから、そうした事態は想定しなければならなかった。

幸い、春分の日が過ぎて気温が上がってきて、耐え難い痛みはなくなってきている。これからは薬に頼るのはやめて、少しずつ日常の生活に戻していくつもりである。足がもつれるのは怖いので、当分5kmより距離を伸ばすのは難しそうだ。

[Mar 25, 2025]

三叉神経痛の特効薬カルバマゼピンの副作用には、運動失調が含まれる。痛みが耐え難い時はどうしようもないが、飲み続けると害があるのは確かなようだ。

佐倉マラソンを見学

3月は三叉神経痛でほとんど自宅療養生活になってしまった。月末近くなってようやく痛みが軽くなったので、リハビリがてら佐倉マラソンの応援(見学)に行ってみた。

佐倉マラソンは京成佐倉近くの岩名運動公園がスタート/ゴールとなるが、コースの3分の1ほどは印西市(旧・印旛村)である。岩名運動公園まで歩くのはしんどいが、旧印旛村役場からかつて印旛沼だったあたりまで下りると、22km地点あたりになる。

前日は一日雨だったが、午後には止んだので路面は乾いている。2~3日前より10℃ほど気温が下がって、走りやすくなった。見ている方はジャンパーが要るが、ランナーはランニングシャツで寒くないし、10℃高ければ熱中症の危険がある。ほとんど風もなく、いいコンディションである。

着いて少しすると3時間15分のペースメーカーが通り過ぎて、ちょうどランナーが多くなる頃だったようだ。はじめはまばらだったランナーが、だんだん集団となって通り過ぎるようになる。ペースーメーカーは黄色いベストで目立つ服装だったが、それだけでなく頭に風船を付けていた。なんだか大変そうだ。

しばらく自宅療養していたので、リハビリを兼ねて佐倉マラソンの応援(見学)に出かけた。22km付近で、練習で何回か走ったあたりである(矢印のあたりで応援)。

市道が印旛沼沿いの道(コース)に合流する場所で、交通整理の人や大会役員、何人かの応援の人に交じって見学する。自分が走る時「がんばれー」と言われるのが嫌なので、黙っているか時々拍手するくらいでおとなしく見ていた。何台かの車が入ってきたが、制止されてUターンして行った。

少し先から「奥がポカリです」とマイクで言っているので、23km給水所のすぐ近くだったようだ。ここは1.5車線あるのでコースの中で幅は広い方だが、それでも3~4人並ぶと肩が触れそうなほど狭い。車両通行止で何人か地元の歩行者が通ったが、狭いところを難儀しながらランナーとすれ違っていた。

着いた頃のランナーは半袖とランニングパンツが多かったが、徐々にタイツを履くランナーや仮装したランナーが現れるようになる。この前の「九十九里波乗りハーフマラソン」のランTを着ている人も何人かいた。佐倉マラソンはしばらく前からTシャツを記念品にしていないので、他の大会のように当該レースのランTを着て走る人はいない。

3時間15分のペースメーカーの後、30分、45分、4時間と続く。ペースメーカーの後ろが大集団で、その後まばらになって、また大勢来るというパターンが続く。4時間で走るランナーは足取りもしっかりしているし、このペースは自分には無理と思うが、4時間を過ぎると歩くランナーがぼちぼち出てくる。

5時間のペースメーカーがやってきた。続くランナーはずいぶん少なくなった。私が走ればこのあたりになるが、足取りはみなさん少し厳しそうだ。水戸黄門のようなコスプレのランナーが来て、襟に「古稀ランナー/生涯現役」と書いてある。70歳かすごいなと思ったけれど、自分ももうすぐ68だった。

5時間以上のペースメーカーを待ったが現れないようなので、5時間が最後かもしれない。役員や交通整理の人達の会話も、関門時刻のことになっている。ランナーもまばらになったので、引き上げることにした。

今回はじめて自分が走らない大会を見学したけれども、改めて感じたのは力を抜いて楽に走るのは大事ということである。いくらでも走れるくらいにリラックスして、力を入れずに走れたらいいなと思った。リハビリがてらの応援だったけれど、かなり参考になった。来シーズンもがんばろう。

[Mar 31, 2025]

他人が走っているのを見ることはほとんどないが、かなり参考になった。佐倉マラソンのペースメーカーは頭に風船を付けて走る。どこでもそうなのだろうか。大変そうである。

運動失調は怖い ~2025年3月のランニング

2025年3月に走った距離は93km。2月の213kmから大きく減った。これは、月始めから襲われた三叉神経痛によるもので、2週間近くランニングどころかほとんど外に出られなかった。強制的にシーズンオフにされてしまったようなものである。

何とかトレーニングは再開したが、これから気温も上がるし、また痛みが出たらと思うと長い距離走るのは難しい。トレーニング再開後のペースは月100kmをやや上回る程度。まあ仕方がない。「定年ランニング」にはそれだけ走れば十分と書いてあるし、しばらくこれで様子を見る他ない。

先月のランニングで怖かったのは、運動失調の状態になったことである。休み明けにせよ5kmコースは決して長すぎることはなく、タイムもkm6分50秒なのでたいしたことはない。息が上がってしまったのはしばらく走ってなかったからやむを得ないとしても、ペースをゆるめようとしてできなかったのには驚いた。

ペースをゆるめるにはとりあえずピッチを遅くするのだが、なぜかできない。気が付くと体勢が前傾して、これではスピードを上げる時である。ますます息が苦しくなり、電柱に手を付いて休まなければならなかった。同じことが、違うコースで2回起こった。

その時はしばらくブランクがあったせいだろうと思っていたが、いろいろ調べると三叉神経痛で飲んだ薬の副作用に運動失調があった。頭で考えたことが手足に伝わらず、適切な運動ができない状態である。

息が上がったらゆっくり走らないといけないのに、それができずにさらにペースを上げてしまえば倒れてしまう。倒れるだけですめばいいが、心臓への負担が限界を超えればAEDの出番である。

1Q84でリーダーが「モルヒネは痛みを軽減するが、頭脳を破壊する」と言っていたのはこういう意味かと思った。頭脳を破壊するというと、形而上的な思索ができないとか、痴呆のような現象を指すように思うけれども、考えるより先に手足が動くのは意識下で動いている脳の機能である。

運動失調は、小脳が行っているこうした機能が働かなくなるのが原因である。大脳がいくら意識しても、それを全身に伝達する働きが失われてはどうしようもない。痛みをなくすのは大脳に至る感覚を遮断することだから、そうした副作用が出るのである。

「定年ランニング」によると、シニアランナーが10km走れるだけでたいしたもので、そこまで達したらハーフだフルだと望みを高く持つよりも、10kmを5年後でも10年後でも走れるようにすることが大切だという。私の場合はとりあえずハーフまでは到達したから、できるだけ長く制限時間2時間半以内で走るということだろうか。

「定年」に書いてあったことでもうひとつ確認したのは、タイムにこだわるのはあまりよろしくない、いずれ年齢的な限界でタイムは伸びなくなるということである。最近しばしば感じるのだが、同じコースを走るとどうしても前回よりいいタイム、自己ベストと張り切ってしまう。そういうタイムで走れればいいけれど、たいていそこまで達せずに悲しくなるのだ。

[Apr 4, 2025]

三叉神経痛の特効薬カルバマゼピンの副作用には、運動失調が含まれる。痛みが耐え難い時はどうしようもないが、飲み続けると害があるのは確かなようだ。

2ヵ月ぶりにハーフ走

九十九里を走ったのは2月下旬、3月に三叉神経痛に襲われて、しばらくランニングを休まざるを得なかった。徐々にトレーニングは再開したが、通常は4~5㎞、週に1度10km走るくらいである。

定年ランニングには、フルマラソンでも普段の練習は10km以下でいいと書いてある。その理論でいくと、普段5kmの練習でもハーフ走れることになる。もうゴールデンウィークでこれが過ぎると暑くなる。走れるタイミングはおそらく今だけ。

昨年の今頃UPRUNの大会でハーフ走った時期でもあり、天気をみて佐倉マラソンコースに行くことにした。予報を見て選べるから開催日の天気を心配しなくてすむし、交通費も参加費もかからない。タイムはガーミンが計ってくれる。もっと早くガーミンを買っておけばよかったが、何にせよ経験が大事である。

4月27日は雨も降らず、朝方少し気温が下がるといういい条件らしい。連休初日なので混む可能性があるが、朝早くならそれほど心配ないだろう。8時前にはナウマン象公園(ここはわが印西市)に車を止め、準備体操。少し肌寒いが、走っている間に暑くなるはずだ。

2024-25シーズンのランニングは、少々がんばりすぎたのが課題だった。シーズン初めはヒザに違和感があり、12月の八千代は体調を崩して危うくDNSになりかけ、九十九里が終わった3月には三叉神経痛。「人の倍やれ5倍やれ」は、若い人はいいが68歳の年寄りには無理だった。

これからもっと歳をとる訳だから、そのあたりは気を付けなければならない。レースでバテないことやタイムも大切だけれど、体調を維持することはもっと大切である。その意味で、5kmくらいの練習でハーフ走れるのかどうか、自分でも興味があった。

この日は比較的涼しく、前週のかすみがうらより5℃以上涼しかったが、それでも走っている時の佐倉の気温は16℃だから、ハイシーズンより10℃高く、時計はあまり気にしない方がいい。一人で走るだけだが大会用の上下とキャップ、給水を持つためトレランザックを背負っておもむろにスタートする。

ナウマン象公園からサイクリングコースを高齢者施設まで進む。佐倉マラソンだとほぼ20km地点にあたるので、このあたりからスタートすると大体ハーフの距離になる。1kmでガーミンぴが鳴る。7分9秒。練習とほぼ同じタイムだ。10kmくらいまでは、このままのペースで行けるだろう。

最近はラップタイムが速すぎるのを防ぐためにガーミンを見ているので、この後しばらくは見ない。印旛沼沿いの市道を進む。ここは佐倉マラソンを見学した場所だ。少し先でアナウンスしていた給水所は、おそらく一本松の水道施設の前だったのだろう。

印旛沼公園の下あたりで5kmと思ってガーミンを確認すると、すでに6km進んでいた。43分台だったので、ほぼkm7分前半でここまで来たということである。思ったより距離を走っているというのは、楽に走れているということである。少なくともここまでは。

舟戸橋を渡って佐倉市域のサイクリングコースに入る。ここまで抜け道を飛ばしてくる千葉ナンバーや柏ナンバーの車が多かったが、ここからすれ違ったり横を追い抜いていくサイクリング車が増える。自転車歩行者専用道路だから当り前だが。

半世紀前私が子供の頃、サイクリング車はハンドルの形が違うだけで、タイヤや車体はママチャリと変わらなかった。ところがいまや、タイヤはマウンテンバイクに近いくらいだし、車体は薄くてオリンピックの自転車競技で見るのとたいして変わらない。ママチャリとは大違いである。

2ヵ月ぶりにハーフ走ってみた。ものの本によると月100km練習しなくてもフルマラソン走れるというが、正直ハーフでもきつかった。後半のコース図・青はガーミンの「遅い」判定である。

中盤に入ったが、それほどペースは落ちていないはずだ。ガーミンで確認しようと思って10kmのタイムを見ようとすると、なんとまだ9kmだった。先ほどは5kmと思って6km、今度は10kmと思って9km。目が慣れていない佐倉市域ではあるものの、よくない傾向である。

それでも1時間5分台でここまで来ているから、km7分台前半は維持している。想定したとおり、10kmまでは練習ペースで走れている。問題はここからだ。2ヵ月走っていない10km超、特に将門マラソンでバテて歩いてしまった17km超を、なんとかクリアしたい。

右左とゆるやかにカーブして、佐倉名物オランダ風車が近づいてきた。ここはフルマラソン30km関門の胸突き八丁だが、いま走っているハーフコースではほぼ中間点にあたる。サイクリング車もお散歩中の人達もぐっと増えてきた。ここでトイレ休憩とも考えていたが、とりあえず大丈夫。竜神橋はやや登り坂。左折してふたたび湖畔、サンセットヒルズに向かう。

ここを走るのは2度目だが、サイクリングコースを改修してたいへん走りやすい。3年前の佐倉マラソンは、雨でコース全部水没しているのに走らされる気の毒なレースだった。陸連からクレームが来たのか、コースを変更したり舗装し直していて、今なら少々の雨でも水没しないだろう。

問題の17kmが近づいてきた。まだ工事中の箇所が残っているので、サイクリングコースが通行止で田んぼ道に誘導される。このあたりから走りにくくなった。舗装のグレードが低く、路面も平らでなく、しかもカーブが多い。ここまで走りやすかったので、余計に足腰に響く。

あるいは水分が足りないかと思って、150ccのミニ水筒で給水。この日は2本のミニ水筒と車のキーがあったので、トレランザックにしたのである。ところが、1本飲み干して軽くなったにもかかわらず、ザックが重く感じて肩が上がらない。ぐるぐる回して柔軟体操するけれども、あまり効果はない。

18kmと思ってガーミンを見ると、まだ17kmだった。1kmも短かくがっかりしたが、ラップタイムkm8分台を見て余計に気落ちした。自分ではそれほどペースダウンしたつもりがないのにかなりバテている。後から確認すると、ピッチは変わらないのにストライドが平均10cm短くなっていた。

順天堂大学下で、佐倉市から印西市に戻る。あとは田舎道の直線コースである。足取りは重い。もっと練習しておけばよかったと思う。5~10kmの練習を繰り返せば耐久力もスピードも付くと本には書いてあるが、これまでハーフで楽に走れないのは事前に長い距離を走っていない時だけである。20kmで終わりにしようという誘惑が頭に浮かぶが、ここまで来たら21km走らないと。

21km走り終えると久しぶりにふくらはぎが攣りそうになった。しばらく歩いてクーリングダウン。21kmのタイムは2時間41分18秒。2時間40分も切れなかった。昨年4月のUPRUNと比べると4分半縮めるにとどまった。

ゴール後は車に戻り、アイスボックスに用意してあったミネラルウォーターとカットパインでひと息つく。大会のようにエイドを用意したのだが、水は冷たく、パイナップルは甘くておいしかった。一人の大会だから混雑していないので、ベンチでゆっくり休むことができる。

帰ってからラップタイムを確認してかなり落ち込んだ。16kmからの5kmはすべてkm8分台、19~20kmは8分56秒で9分になっていないというだけである。UPRUNのラスト5kmで43分42秒かかったのはコースを走る自転車の影響と思っていたが、この日も43分35秒なので全然改善していない。

天気や気温、湿度の影響はない訳ではないだろうが、前半10kmまでkm7分台前半なのに、後半5kmを9分近くかかるというのは、どうしたことだろう。そして、その区間の心拍数は150超。ピッチがほとんど変わらないのに、ストライドが前半76~78cmに対し後半は65~68cmしかない。

いろいろ考えると、普段の練習が100kmではやっぱり足りないのではないだろうか。週3~4日で1回5~10kmでは、15km過ぎて失速するのも無理はない。若い頃基礎体力を鍛えた人であればそれほど練習量はいらないかもしれないが、まだ4シーズン目に入った年寄りである。

他人の言うことより、自分で体と対話してトレーニング内容を考える方がよさそうだ。ともあれ昨年同様4月にハーフを走れたので、あとは来シーズンに向けて練習を積むだけである。

[Apr 30, 2025]2025年4月 日本のスポーツ指導者の悪い癖

2025年4月に走った距離は123km。3月の100km未満から回復したものの、昨年4月の221kmのほぼ半分にとどまった。三叉神経痛がまだ完治しなかったので、トレーニング量(距離)を意識して抑えたことによる。

4月末に久しぶりのハーフを試走して、やはり練習が足りないと思った。「定年ランニング」にも「3時間切り請負人」にも、10km程度をこつこつ続ければフルマラソンも走れると書いてあるが、どうやらそれは人によりけりのようだ。

日本のスポーツ指導者の悪い癖で、理由をきちんと根拠立てて説明するのではなく、俺はこれでうまくいった式の指導が多い。理由や根拠が分かれば検証することができるけれど、黙って従えの精神論は宗教と一緒である。自分で考えない人は楽かもしれないが、私はそれではダメだ。

「3時間切り請負人」にはサブ5の目安練習量として、月50~100km。内容も「週2~3日、30分5kmを目安に走りましょう」と書いてある。少なくとも私は、この練習量ではフルどころかハーフだって満足に走れない。著者の練習日誌を見ても、毎月200km以上走っている。

おそらくこの指導者の元には、ある程度基礎体力があって、やり過ぎて故障を抱えた選手が集まるのだろう。だからインターバル走不要、LSD不要、1日に走るのは15kmまで、で効果が上がる。おそらく著者に私の疑問を訊ねれば「基礎的な走り込みが足りないからですよ」と言われてしまうだろう。

そして、「私は月200km走っちゃいけないなんて言ってないですよ」と。確かにそれは「定年ランニング」の主張で、「3時間切り請負人」には書いてない。しかし、週2~3回の練習で仮に10km走ったって、月200kmには届かない。まして著者はサブ5は5kmでいいと言うのだ。

ことほどさように、根拠を示さない主張は検証不能である。そんな主張でも、面と向かって直接言われれば「どうしてですか」とは訊きづらい。指導がしっくり来る人しか残らないから、本人は自分の主張だけが正しいと思っているが、それが万人に通用するものではない。

インターバル走で効果がある人もいるし、30km走らないとフルマラソンの準備にならないと思う人も当然いる。自分がそうでなかったからといって、その練習に効果がないと言い切ることはできないし、そう決めつけるのは思慮が足りない。日本のスポーツ指導者にはそういう人がたいへん多い。

ならば、私のケースでは誰の指導がいいのか。おそらくそれは個人個人で違う。ひとりひとり骨格も筋肉も基礎体力も違うから、ランニングフォームと同じでみんなに通用するものはない。フォームを自分で考えると同様、トレーニング内容も自分で考えていかなければならないのだろう。

[May 6, 2025]

大会で苦しむより、練習で苦しんだ方がいい。トレーニングのし過ぎで体を壊すのは避けたいが、やり足りなければ効果も上がらない。

今年の八街は参加しない予定

夏の終わりから秋の始めの大会が、そろそろエントリーを始めている。昨年・一昨年とシーズン開始に選んだ八街落花生マラソンだが、今年はエントリーしない予定である。

不参加の理由は、昨年計測に不手際があり、当日の表彰式も行われず、記録証も3週間遅れた(将門ハーフの後に送付されてきた)にもかかわらず、結局のところ業者任せで、主催者は何もせずにすませた対応がよろしくないからである。

私ひとりが不満に思って不参加にしたところで状況に変わりはないが、よくないことに対してよくないと意思表示しないのは彼らの思う壺である。「不可抗力は主催者に責めはありませんと要項に書いてあります」というのだろうが、台風や洪水とコンピュータの故障は違う。避けることのできた事象である。

この大会は次回が第5回という日の浅い大会であるが、だからといって主催者が不慣れでいいことにはならない。参加費も取り、全国から参加を募っているのである。地元農産品も売るし記念品に付けて、はっきり言って商売である。それが悪いとは言わないが、商売なりの仁義・常識がある。

当日渡す予定の記録証を3週間もかかって送ってきたのも不誠実だし、お詫び文書を書いているのも業者、問い合わせ先も業者である。そもそもなぜ印刷・発送に3週間もかかるのか。全部業者任せで、次の週には他の大会をやってるからじゃないのか。

当日、記録証に「特別賞」と出力された参加者には特別賞(地元特産品)を渡すことになっていたが、これもどうなったのかうやむやである。農産物を3週間も置いておけないだろうから、おそらく役所で山分けしたのだろう。お詫び文書に書いていないので、そう疑われても仕方がない。

この大会は一昨年も不手際があって、走路の監視をちゃんとしていないものだから、ゴール前の道路をレース後のランナーが横断していて、あやうくぶつかりそうになった。走路監視にしてもコンピュータにしても、大会を運営する上で当然想定すべきリスクである。それをすべて業者任せにしている。

この大会はコースも走りやすいし、順天堂の選手が一緒に走るのでたいへん励みになる。駐車場も会場近くに確保していて便利なのだが、スポーツ大会で競技運営がおろそかではどうしようもない。高速道路でシステム障害時の料金収納をどうするか決めてませんでしたと同様である。

もちろん、特に気にならなかった人もいるだろうし、みんながんばっているんだから細かいことを言うのはやめようよという意見もあるだろう。だが私は、おかしいことをおかしいと言わないと、後々もっと困ったことになるという考えである。

マラソン大会はいくつもあるのに、問題のある大会にあえてエントリーすることはないと思うのである。

[May 14, 2025]八街落花生マラソンのエントリーがすでに始まっているが、今年は不参加の予定。昨年の不手際について対応がよろしくないからである。

今オフのトレーニング

九十九里が終わって数週間もしないうちに三叉神経痛になり、強制的にシーズンオフに入ることになってしまった。5月になって、ようやく考えたとおり距離が走れるようになった。

3月は93km、4月は123kmとともに低調。昨年は3月、4月とも200kmを超えたのとずいぶん違う。今月に入ってようやくペースが上がり、先週末まで100kmを超えた。月間200kmも狙えるペースだが、安全第一。月後半はペースを落として200km走らないつもりにしている。

GW明けも比較的湿度が低くて過ごしやすく、3~4月にあまり走っていないので疲れもなく体は動く。とはいえ走っている間に20℃を超えるので、汗拭きタオルはびしょびしょである。タオルを忘れて走り始めると、取りに戻らなければならない季節になった。

今オフのトレーニング方針として、いま考えているのは夏場でも長い距離を走った方がいいかなということである。

昨年は、10kmこそ7~8月も走ってブランクなしだが、16kmを最後に走ったのが5月10日、シーズン最初が10月10日でブランク5ヶ月。21kmだと4月21日と10月27日でブランク半年である。9月が暑くてとても走る気候ではなかったという言い訳はあるのだが、やっぱり間隔が開きすぎである。

とはいえ、年寄りがかんかん照りの中を汗みどろで走るのは、体が鍛えられる前に血管が飛びそうで避けるべきであろう。極力抑えめにして、21kmまでイーブンペースで走れればそれで十分である。

そこで今オフの練習計画としては、昨年できなかった16km以上を夏場まで続けたいと思っている。いつ走ろうと決めてしまうと負担になるので、条件のいい(気温・湿度が高くない、地面が濡れていない)時に、他に予定が入っていなければとゆるめに考えている。

みなさんのブログを拝見すると、雨が降ろうが30℃あろうが、それに合った走りでシーズンに備えている。先日読んだマスターズ陸上の本でも、暑い時に休む人などいなかった。日本でも、90歳鉄人はトライアスロン選手だから、当然夏も泳ぐし走る。できる範囲で見習うべきであろう。

ということで19日に16km走った。予報では大気の状態が不安定で午前中から雨ということだったが、幸いぱらついただけで済んだ。湿度もがまんできないほどではなく、10km超えてもまだ余力があった。とりあえず昨年より10日遅くできたけれど、もう少しがんばれればと思っている。

[May 20, 2025]

2025年5月 179km走った

5月最後の日である。朝4時に目が覚めた。予報は一日雨だが、まだ降っていない。気象庁HPで雨雲の動きをみると、5時過ぎには雨雲がかかるけれどそれまでは大丈夫そうだ。急いで着替えて外に出る。

前日も一日雨でトレーニングできなかったので、できれば走っておきたい。細かな積み重ねが来シーズンになって効いてくるかもしれない。公園まで歩きながら、土曜なので若い連中が騒いでいたら嫌だなと思ったが、行ってみると常連の散歩メンバーしかいなかった。

準備運動して、1周1kmの遊歩道を走り始める。寒いくらい涼しく、長袖のランTに長いジャージ、それでも全然暑くない。これなら21kmだって走れると思うが、実際走ったらそんなに楽ではないだろう。

今年の5月は昨年よりかなり涼しく、昨年は早朝に走らなくてはならない日が10日あったのだが、今年はまだ6回目。この日のように暑いからではなく、雨が降りそうだからというのも何回かあった。

1kmでガーミンぴが鳴ってタイムを見ると、7分40秒。二日前より40秒も遅い。夏場だからタイムを気にすることはないが、同じように走っていてこれだけ違うと戸惑う。まあ、楽に走れればこれでいいが、なぜだろう。湿度かなあと思いながら走っていた(80%あった)。

ペースが遅いのでいつもより息は入る。2周目、3周目、まだ雨は降り出さない。4時の予報では1時間後に雨雲が来る見込みで強風注意報も出ていて、それで近場の公園遊歩道にしたのだが、遠くまで走っても大丈夫だった。ともあれ、5kmまでは降られなくてすみそうだ。

残り1周、まだ雨は落ちてこないが、騒がしい連中がやってきた。朝の内は降らない予報に変わったのかもしれない。予定の5kmを走り終わり、クーリングダウンして家に帰る。

涼しく感じた割には、ランTの上半身も腕も汗びっしょりだった。少し前まで、汗拭きタオルも使わないし汗もほとんどかかなかったのに、やはり5月である。冬より温度も湿度も高い。

結局雨は午前中に降り出したので、早朝走っておいてよかった。5kmでも走っておけば1日のんびりできるし、次の日水たまりで走りにくかったら休む余裕ができる。

三叉神経痛で3~4月は思うように走れなかったが、5月になってようやく元に戻ってきた。昨年より湿度が低い日が多かったのもよかった。

5月に走った距離は179km。昨年5月の164kmを15km上回った。3~4月は三叉神経痛が起きて控え目だったので、ようやく昨年のペースに戻せてほっとしている。

昨年も一昨年も、大会シーズンが終わった後も走り込んで、秋になってタイムが伸びてびっくりした。やはり継続は力である。

体力の限界もあるのでこれから飛躍的には伸びないだろうが、高齢になって始めた人はどんどん自己ベストを更新できると「80歳まだ走れる」に書いてあった。こだわることはないが、記録が伸びるとやっぱりうれしい。

気になった運動失調の症状は、その後出ていない。やはり薬(カルバマゼピン)の副作用だったようだ。普通に走れるし、意思に反して手足が勝手に動くこともない。最近はあえてペースダウンしたりピッチをゆるめたりして、心拍数が上がり過ぎないよう心掛けるとともに、運動失調でないことを確認している。

GW明けに一度暑くなり、その後涼しくなったのもよかった。月半ばには早朝ランニングに切り替えたが、涼しくなったので午前中にした。湿度も比較的低くて、長い距離走れたのもそれでだろうと思う。

先週書いたように、今年は夏も長い距離を走るつもりである。昨年は暑い中走るのはかえってよくないような気がして控えたが、それだけ秋になかなか戻らなくなる。5km走れば十分という説もあるが、それは若い頃走り込んだ人で、私のように歳とって始めたレベルでは無理だ。

目標としては、6月は21km走ってハーフのブランクを昨年の半年から4ヶ月に、7月も16km走って16kmブランクを5ヶ月から3ヶ月にできればと思っている。約30年ぶりにランニングを再開して4度目の夏だが、これまでより意欲的に取り組む予定である。

他の人のブログを読むと、夏場でもちゃんとトレーニングして秋に備えている。競う必要はないけれど、真似できるところは真似て、速く走れなくてもいいから楽に走れるようになりたいと思っている。

[Jun 2, 2025]LINK

ページ先頭に戻る ← RUNNING2025(1) → RUNNING2025(3) せいうち日記総合目次