至仏山再挑戦 [Sep 29-30, 2024]

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

気がついたら、約4ヶ月山歩きをしていなかった。それどころじゃないくらい暑くて、山に行こうという気もおきなかった。 春の時点ではもう一回日光と考えていたのだけれど、熊が徘徊しているし、大気の状態は不安定で毎日雷雨みたいだし、そんな時に無理して行くこともなかろうと思っているうちに、時間は矢のように過ぎ去っていた。 お彼岸過ぎてようやく涼しくなり、10℃ほど一気に気温が下がった。北海道では峠が雪だというし、関東でもうっかりするとすぐ雪になる(鬼怒沼でも霧降でも、10月に雪の稜線を歩いたことがある)。この秋行くならいまのうちである。 思い立ってその週末だから、候補先は限られる。列車・バスの空席や山小屋の空室を調べて、今回は尾瀬がよさそうだった。そういえば、至仏山に登ろうと思ったが山小屋の人に止められて途中までで引き返したのは4年前である。 その時は鳩待山荘に泊まったが、現在は改装中でやっていない。至仏山に登るには山ノ鼻に泊まるのがもっとも便がいいので、至仏山荘泊で翌朝至仏山を計画した。2段ベットの相部屋・1泊2食で11,500円である。 バスは昼前に着くので、直行するとチェックイン前に着いてしまう。だったら、乗合タクシーを使わず戸倉から歩くのはどうか。検索してもなかなかそのルートが出てこないが、Googleによると至仏山荘まで歩いて4時間という。3時到着でちょうどいい。 バスタ新宿発7:15の便を予約。40席ほどあるが乗っているのは10人くらい。この便は川越駅を経由しないので、それでだろうか。でも寄り道しないので前の便に追いついてしまい、時間の節約になるし空いているからゆっくりできる。 南関東は雨が残るが、北関東は大丈夫そうな予報。でも、突如発生した台風の影響か、赤城高原SAを過ぎても小雨。あわててスマホで調べると、片品村は30%、桧枝岐は20%の降水確率だった。予定より40分ほど早く、10時半過ぎには戸倉に着いた。 久々に来る尾瀬戸倉。4年間で、ちょっと様子が変わった。前はバス内で鳩待峠まで行く人数を確認し、バス案内所まで乗合タクシーが迎えに来てくれた。現在は「鳩待峠まで行かれる方は、橋を渡って第一駐車場まで歩いてください」である。 関越交通の案内所も、シャッターが下ろされて無人である。すべて省力化で、人員整理されてしまった。帰りの切符も、スマホで買ってくださいということである。何だか寂しい。 4年前は有人窓口のあった関越交通戸倉案内所。現在はシャッターが下りて無人。後方は日帰り温泉のある尾瀬ぷらり館。 まあ、ここから歩くつもりだったので気を使わないだけよかったかもしれない。身支度をして、11時10分前に出発、案内所前の交差点を登る。乗合タクシーが行ったり来たりしているので、方向は間違いないだろう。 街並みはすぐに終わる。第二駐車場を過ぎると建物はほとんどない。ただ、道路は片側一車線で広く、上からは乗合タクシーだけでなく、普通乗用車やオートバイまで下りてくる。すぐに熊鈴を付けないといけないかと予想していたのに、全然寂しくない。 後から分かったのだが、マイカー規制しているのは津奈木橋から鳩待峠までの区間で、そこにはゲートがあってガードマンの人もいる。ところがみなかみ方面は何の規制もない。だから他府県ナンバーの普通乗用車やオートバイが通っていたのである。 戸倉から鳩待峠に向かう道路は笠科川に沿って北西へ進み、概して道の右を流れる。道はゆるやかに登り、左の斜面は近づいたり遠ざかったりする。近づくと落石防止のコンクリ壁だが、逆側が開けているのでそこまで圧迫感はない。 1時間半ほど歩いたが適当な休憩場所がないので、コンクリ擁壁のワイヤーに腰かけて休む。ちょうどお昼なので、SAで買ってきたハムチーズサンドを食べる。このパン屋さんも4年前は単独で店を開いていたのだが、いまは売店の片隅にパンが置いてあるだけになっていた。 休憩場所から20分ほど歩いて、分岐のある津奈木橋に着く。ここにベンチがあるかと思ったのだが、交差点と封鎖ゲート、ガードマンさんの控室だけだった。早めに休んでおいてよかった。ここまで2時間とみていたのだが、実際は15~20分多くかかった。 戸倉から鳩待峠まで道路標示によれば10km、笠科川に沿ってひたすら舗装道路を歩く。他府県ナンバーのマイカーやオートバイが走って来るので、そんなに寂しくない。 津奈木橋。マイカー規制があるのは鳩待峠方面で、みなかみ方面は特に規制なし。それで、白ナンバーの普通乗用車が走っていた訳です。 津奈木橋から先はマイカー規制だが、もちろん歩行者は通れる。ガードマンさんに挨拶して通る。ここから傾斜がさらに急になるのと、ヘアピンカーブが多く行ったり来たりするので時間がかかる。 道幅もすでに1車線なので、行き来する乗合タクシーも私が邪魔そうである。本来、自動車禁止か路線バスだけにするのが環境保護だが、地元経済は無視できないし私も帰りは乗らなくてはならない。理想通りにはいかない。 津奈木橋から鳩待峠までの標高差は200mほどだが、もっとずっと長く感じた。小1時間歩き、まだヘアピンのスイッチバックが進むのかと思ってスマホで確認すると、最後のカーブだった。午後2時15分、津奈木橋から1時間で鳩待峠着。 鳩待峠はずいぶんと様子が変わっていた。鳩待山荘・売店前の広場は工事中で、休憩舎を作っているようだ。この広場はかつて駐車場で、車が来なくなってずいぶん広く感じられたのだが、工事中でたいへん狭い。休憩スペースは売店前のベンチ数脚しかない。 3時間半登ってきたので、かなり疲れた。休憩スペースで休んでいる人達が食べていたソフトクリームがおいしそうだったので、私も買いに行く。650円と山岳価格だったが仕方がない。花豆ソフトクリームで、とても濃厚だったからラクトアイスではなさそうだ。 鳩待峠の広場(ずっと昔は駐車場だった)には大きな休憩舎が建設中。向かい側の東電系列・鳩待山荘も現在改築工事中ですごく狭く感じた。 2時半に腰を上げて山ノ鼻に向かう。ここからは下りなので、ずいぶん楽になる。長い登りで大汗をかいて、シャツもズボンも色が変わっている。乾燥室がなかったら大変だ(あった)。 下るのは私くらいだが、登って来る人は大勢いる。日曜日で、乗合タクシーの最終が4時半だから、みんなこの時間に登って来る。山ノ鼻に近づくにつれすれ違う人が減った。 それにしても、日本語を話していないグループが多かった。日本人だとお互いに道を譲って「こんにちは」と挨拶するのだが、大陸から来たグループは二列の木道いっぱいに広がり、自分達同士大声でしゃべって道を譲らない。富士山だけでなく、尾瀬も入山料を取るべきであろう。 約1時間歩いて道が平らになると、そろそろ山ノ鼻である。川上川の橋を渡ると、ビジターセンターが見えてくる。ひとつ奥の建物が至仏山荘。左手のテント場には、いくつかテントが張られていた。午後3時半至仏山荘着。 この日の宿泊客は少なく、夕食時に用意されていたのは10食ほど。2段ベット相部屋も定員6名に対し宿泊3で、3名とも下のベッドを使うことができた。> すぐお風呂に向かうと、コロナ以来ボディソープ解禁となったようで備え付けがあった。浴槽もたいへん深く、ゆっくり浸かることができた。受付横に乾燥室もあったので、濡れた衣類やお風呂で使ったタオルを干す。寝る前にはすっかり乾いた。 夕食は5時から。糖質制限中だが、この日ばかりは白飯を大盛りでいただく。おかずのメインはレトルトのハンバーグと、肉団子と野菜の鍋。冷凍の春巻きと花豆、デザートに小さなケーキも付いた。当然生ビールもお願いするのだが、850円と以前より値上げされていた。 この日は朝3時半に起きて昼寝もせず、4時間以上歩いたにもかかわらず、お風呂に入ってくつろいだらそんなに疲れていなかった。8時過ぎまでネット情報を確認したりiPADで将棋をして過ごし、乾燥室から衣類を戻して寝た。 夜中にヒザに鋭い痛みが走った。疲れではなく虫らしい。刺した奴の姿は確認できなかったが、三角形に刺し傷が残っていた。虫さされを持ってきたので付けておく。 翌朝、4時を過ぎたので起きる。朝食は6時からと聞いたので弁当にしてもらった。5~6人そうしていたようだ。談話室を使っていいそうなので、小さな電気を点けて朝食。おにぎり2つと、唐揚げ、焼鮭、卵焼きに魚肉ソーセージ。おにぎりには昆布が入っていたので、のりたまは用途が分からずそのまま食べた。 身支度をしてリュックを整理しながら明るくなるのを待つ。クマは尾瀬でも頻繁に確認されていて、夜間早朝の外出は自粛するよう注意書きがある。とはいえ、キャンプしている人がいる訳だから、実害は生じていないのだろう。 5時半になるとかなり明るくなり、出発するグループもある。私も熊鈴とホイッスルを用意して出発。行くなら他のグループとあまり間を置かない方がいい。明るくなるのが遅かったのは霧が出ていたせいもあったようで、見通しが利かないだけでなく霧雨も降っているようだ。 鳩待峠から下り坂を1時間ほどで山ノ鼻到着。ここにはビジターセンターとテント場、山小屋が数軒ある。この日の宿は至仏山荘で、ここも東電系列。 翌朝は霧雨であまり見通しが利かない。至仏山荘前の研究見本園入口が至仏山登山口。 至仏山登山口は至仏山荘の正面、研究見本園の入口である。100m先に先発したグループの姿が見える。その背後は白く霞み、そこにあるはずの至仏山はまったく見えない。 しかし、紅葉した下草が広がる尾瀬ヶ原は、広々として気持ちよかった。結局のところ、これがこの日に見たもっとも雄大な景色だったかもしれない。シカ除けのガードを2ヶ所開け閉めして、いよいよ至仏山に向けての登り坂が始まった。 尾瀬山ノ鼻の植物研究見本園。背後にある至仏山は霧の中でまったく見えない。開けた景色はこれがほとんど最後だった。 登山道に入ると、丸太の木枠で作った階段で、踏む場所は岩である。ごつごつして歩きにくいが、何とか登って行く。ところがしばらくすると木枠も丸太もなくなり、下は岩だけの斜面である。これが噂の蛇紋岩で、たいへん滑りやすい。 蛇紋岩は文字通り岩肌に蛇みたいな模様があるが、やっかいなのは雨に打たれたり踏まれたりすると、削れて色が変わりつるつるになることである。ひとつひとつの岩は足のサイズより小さいので、踏み込むとずるっと滑るの連続である。 これが坂道ならまだましだが、大きな段差がある場所が少なくない。普通は3点確保すれば大丈夫なのだが、3点のうち一点が滑れば2点確保で転倒してしまう。 山慣れている人はダブルストックですいすい進むが、なにせ67歳の年寄りで足がおぼつかない。段差があるたびにいちいち手を付いて登るので、神経を使ってくたくたになる。 そして、登山道の両側にロープが張られていて、その外側は「植生保護のため立入禁止」である。段差があろうが滑ろうが狭いロープの内側を歩くしかない。しばらく歩くうちに、これは面白くない道だと思った。 両側が薮である上、少しでも広い場所はすべて立入禁止である。朝露と雨で濡れていたので座ろうとも思わなかったが、疲れても休む場所がない。 1時間ほど歩いて、ようやく休憩できそうなベンチを見つけた。ベンチともいえないようなボロボロで、しかもじっとり濡れていたけれど、ここまで小休止できる場所はなかったからこの先もないかもしれない。幸い、立入禁止ロープはベンチの外側である。腰を下ろし、エネルギーゼリーで補給する。 足場の悪い急登を1時間ほど登り、始めての休憩ベンチ。しかし、これ以降頂上近くまでベンチはなく、狭い登山道の外はすべて植生保護で立入禁止である。 登り自体疲れるけれど、この道は滑りやすいので余計に疲れる。加えて、霧で上も下もほとんど見通しが利かない。麓では至仏山が見えなかったが、中腹では頂上も麓も見えない。 この先も、同じような状況が続く。辛抱して登っていくだけである。ベンチ休憩の少し後で、何組かのグループに抜かれた。おそらく、始発で鳩町峠に着いた人達で、私より1時間程度遅れて入山したものと思われる。 木の階段があり、再び蛇紋岩の急傾斜があり、鎖場も出てきた。期間限定かつ登り専用の登山道ではあるが、案内表示はほぼ皆無である。そして、ベンチ休憩から1時間ほどすると、消えかけた案内看板がある。かすれた文字を読むと、「ここは中間点です」と書いてある。 2時間歩いて中間点ということは、頂上まで4時間かかるということである。コースタイムは2時間15分だが、誰がそんなタイムで登れるのだろう。少なくとも、鳩待峠から山ノ鼻まで1時間かかるのと同じ人ではあるまい。 正直なところ、登り専用とはいっても、一般登山道で鎖場で鎖を使って登る人にはお勧めできない道である。そして、歩きにくくて嫌だと言っても、この道を戻ることはできない。緊急事態でもなければ、登り始めたら頂上まで登るしかないのである。 蛇紋岩の滑りやすい急登がひたすら続く。案内も説明版もほとんどない。2時間歩いて「ここが中間点です」の消えかけた案内板を見た時には気が遠くなった。 中間点を過ぎると、少し歩きやすくなった。離れた場所から至仏山を見ると、中腹の傾斜が急で山頂近くはなだらかに見える。実際、標高2000mくらいからそれほど滑りやすい道ではなくなる。 そしてとうとう、木道が現われた。ここまでは岩を踏むたびに滑らないかどうか神経を使う道だったが、ここからはリズムよく木道を進むことができる。しかし油断すると、ときどき木が腐っていたり斜めっていたりするので注意が必要である。 しかし、ここまで登ってもまだ周囲は霧である。山頂も麓も見えない。これまでの尾瀬ヶ原では午前10時くらいになると雲間から至仏山が見えたものだが、この日はどうやら難しいようだ。 霧雨から小雨になったので、しばらく前からザックカバーを装着している。あたりに巨石が散在するあたりに、何時間ぶりにベンチがあった。ここが高天原と呼ばれる場所だろうか。だとすると、あと15分20分で頂上に達するはずである。休まずそのまま登り続ける。 いったん木道が終わり、斜面をトラバースする道になる。下は相変わらずごつごつした岩だ。ふと空を見ると、この日初めての青空。相変わらず麓は雲の中だが、頂上に向けて霧が晴れた。一気に景色がよくなり、気分も爽快になる。 この日初めてのシャッターチャンスである。森林限界の上なので、岩と背の低い草しか見えない。そして、上からは先行グループの声が聞こえる。山頂付近は、東も西も北も岩である。地面から、険しい岩稜がいくつも立ち上がっている。 この登りで初めて、シャッターを切り何枚も写真を撮っていると、すぐ左によく見る石の山名標が出てきた。9時40分、登山口から4時間で至仏山頂到着。 蛇紋岩の滑りやすい足場から木の階段になると、頂上が近い。しかし、霧が深く見通しが利かないのは変わらない。 山頂が見えた頃、ようやく空が明るくなった。麓が見えないのは変わりないが、空が明るくなるだけで気分が大分違う。 山頂はおなじみの山名標とその隣に三角点、それを取り囲んでなんとか座れる岩だけが休憩スペースで、あまり広くはない。私の前に到着したグループも水分補給するくらいで、ゆっくりお昼を広げたりバーナーで何か温めたりという人達はいなかった。そして、全員が日本語を話していた。大陸客はここまで来ないようである。 後から考えると、頂上付近にいた10分か20分だけ雲が抜けた時間で、その前もその後も雲の中に入ってしまい霧雨か小雨という天気だった。だから、時間がかかったのは確かだが、この日のベストの時刻に山頂にいたことになる。 ただ、この時考えていたのは、下山したら何時になるだろうということであった。すでに時刻は10時前。計画では下山は12時半で、予約している2時半のバスまで余裕があるはずだった。しかし、登りが4時間では2時間半で下れるだろうか。 そう思って、ひと休みしてすぐに下山に移る。山頂からすぐ南に見えるのは小至仏山ではなく、山頂から続く岩稜である。ここを横切っていくだけに、下りとはいえ一筋縄ではいかない。これまでの登りと同様、気を使う道であった。 そして稜線なので、下りもあるが登りもある。小至仏山がなかなか見えない上に、これまでとは違って対面通行なので、狭い登山道ですれ違い待ちがある。あいかわらず傾斜も急で、大きな段差も頻繁にある。小至仏山までコースタイムは25分だが、なんと1時間かかった。 すでに11時、予定下山時間まであと1時間半。前回は原見岩から鳩待峠まで、1時間半かかった。2度目なのでもう少し短縮できるとは思うが、原見岩までは初見である。場合によっては、予約便を変更しなくてはならない。 いずれにせよ山の上ではスマホも通じない。急いで鳩待峠まで下るだけである。この頃になると再び周囲は霧の中で小雨がぱらつく状況で、景色もまったく見えない。だからゆっくり休憩しようという気にならずノンストップでそのまま進む。 岩場の写真を撮ったりしていたら、山頂に着いた。昔のガイドブックにはコースタイム2時間15分なんて書いてあるが、4時間近くかかった。 小至仏山から後は、本当にノンストップだった。至仏→小至仏に1時間かかり大丈夫かと思ったが、すぐに木道になったからである。 登りで抜かれたグループに追いついて同じペースで歩く。足場が安定していればこっちのものである。ただ、木道は濡れてコケで滑るので、何回もスリップした。 笠ヶ岳分岐まで、小至仏山から25分で通過。1/25000図では、至仏・小至仏間と距離的にたいして違わないように見えるが、そこを1時間から25分に短縮である。ほぼコースタイムで、これでバス便の変更はしなくてよさそうだ。 笠ヶ岳分岐から原見岩まで、ここも25分。計画では原見岩で休むつもりだったが、小雨でもあり時間にも余裕がないので写真を撮って通過。そして前回1時間半かかった鳩待峠までの下りを50分でクリアして、鳩待峠到着は12時35分。予定より5分遅れただけで下山できた。 下山すると雨は止んでいたが、至仏山は雲の中である。歩いている間は霧雨だった訳である。4時間で登って下り2時間40分は我ながらがんばったが、それだけ足場に差があったということだろう。 売店の隣のテントで尾瀬戸倉までの乗車券を買う。定刻を10分ほど過ぎていたので「待たないと出ませんよね」と訊くと、「乗合だから集まれば出ますよ。支度できたら下の出発場所に行ってください」ということであった。これはありがたい。> 14時30分のバスは戸倉始発だが、ほぼ満席だった。幸い私の隣は空いていたので、残った非常食やSAで買ったアイスクリームを食べながらゆっくりすることができた。 うつらうつらしながら、今回の山行を振り返る。正直言って、至仏山はハードだったしその割に爽快とはいえなかった。同じ尾瀬でも、燧ヶ岳や会津駒ヶ岳のように楽しかったとはとても言えない。 天気がよくなかったこともあるけれど、最大の要因は道が歩きにくく、滑りやすい蛇紋岩や浮石、頻繁に現れる段差にずっと気を使って登らなければならなかったことである。 この日登った道は登り専用、かつ季節限定・時間限定・立入禁止満載の登山道だが、それだけ規制するのならいっそ廃道とした方がいいくらいに感じた。鳩待峠から登った方がずっと歩きやすい。 でもそれをすると、山ノ鼻にある山小屋は宿泊客が減ってしまう。ただでさえ尾瀬は客足が落ちている(その週に予約して泊まれる)のだ。 これまで行きたい山を選ぶにあたり、有名な山とかまだ登っていない山を重視してきたが、その考え方はよくないのかもしれない。深田百名山にしてこれだから、有名な山・ガイドブックが奨める山が必ずしも私に向いている訳ではない。 これまでの経験で、岩の多い山、登山道が岩だらけの山はたいてい楽しくない。ならば、事前研究を十分にして、そういう山を避ける工夫が必要である。今からそんなに多く山に登れる訳ではないのだ。 [Oct 31, 2024] この日の行程 尾瀬戸倉(984) 10:50 [GPS移動距離 初日 15.7km 二日目 8.0km] 至仏山頂周辺の岩場は見ごたえがある。晴れたのはこの数分だけで、またすぐ霧の中になった。麓の方には厚く雲がかかって雲海になっていた。 小至仏山頂。狭い登山道の脇に山名標があり、近づいて撮るしかないしすぐ後ろから人が来る。ここまで25分のコースタイムを1時間。 4年前の到達地点・原見岩。前回ここから尾瀬ヶ原が見渡せたのは、たいへん幸運だったということ。この日は霧の中で、また雨が降ってきた。

12:30 工事擁壁(1285・昼食) 12:45

13:10 津奈木橋(1370) 13:10

14:15 鳩待峠(1591) 14:30

15:30 至仏山荘(1420) 5:40

6:30 第一ベンチ(1562) 6:40

7:15 木段(1730) 7:20

8:25 中間点先(1920) 8:30

9:40 至仏山(2226) 9:55

10:55 小至仏山(2162) 10:55

11:45 原見岩(1910) 11:45

12:35 鳩待峠(1591)

釈迦ヶ岳 [Jun 22, 2025]

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

はっきりしない天気が続いたが、もう夏である。梅雨入りになったものの、その後暑くなって梅雨前線が消滅してしまった。夏本番になる前に日光に行っておきたかったので、日~月で宿を予約する。日曜日なら休日割引で高速代が少し安くなる。

予約して1日経たずに梅雨前線が復活した。毎年こんな感じである。仕方ない。天気が許す範囲で歩こう。雨に備えて何ヶ所か候補コースを用意して、日曜日は高原山を予定した。県境から福島側は午後から雨の予報。雷注意報も出ているけれど、とりあえず行くしかない。

6月22日日曜日。新車で初めて筑波山系より遠くに行く。懐具合はよろしくないが、ETCなので請求は2ヶ月先になる。空模様が気になるので、柏から高速に入る。外環から浦和本線に入るのは久しぶりである。最近はほとんど鹿沼あたりから高速なのだ。

宇都宮から日光道へ。ETCの音声ガイドで、東北道の高速料金は2千円ほど。常磐道・外環・日光道と合わせて3千円台。休日割引と軽自動車料金でかなり安く済んだ。これくらいで収まれば、一泊するより早起きして高速に乗った方がお得である。

ただし、もみじラインはここからが遠い。今市ICを出て鬼怒川まで結構かかる上に、龍王峡でもみじラインに乗ってからヘアピンカーブの連続でスピードが出ない。高原山神社の鳥居前駐車場に着くと、午前8時を過ぎていた。4時半に出たから、3時間半かかった。

身支度して8時半に登り始める。まず、林間のゆるやかな坂である。私の前に3台、支度している時にもう1台来たから計5台。あまりひと気がないとクマが気になるが、これだけ登っていれば心強い。

3年前に歩いたもみじライン駐車場からのルートで釈迦ヶ岳を目指す。旧スキー場のゲレンデ跡を登る。

このルートは3年前に登ったことがある。中腹まで廃業したスキー場のゲレンデ跡を歩くので、とても気持ちがいい。

おそらく今でも滑ろうと思えば滑れると思うが、リフトが外されているので足で登らなければならない。そんなことをするより、隣のハンターマウンテンに行くだろう。

登山道を15分ほど登りゲレンデと合流。一気に道幅が広くなる。いまだに、トタン板のゲレンデ案内板が残っている。ここは3つのコースが麓に向けて開けていて、リフトで一番上まで行くとどのコースにも入ることができたようだ。いまだに、リフト小屋の廃屋が残されている。

その廃屋まで登山口から1時間弱。朝方なので暑いというほどではないが、決して涼しいとはいえない。朝食が3時台だったので、ここで休憩してエネルギーゼリーで補給。プラ椅子がいくつか置かれているので、ありがたく座らせていただく。

このプラ椅子は鶏頂山の信仰登山を行っている下野巴教会が設置したもので、登山道の要所に置かれている。(正式には宗教法人木曾御嶽本教下野巴教会、宇都宮市に本部がある。HPによると、5月・11月に鶏頂山登拝祭を施行とのこと)

おそらくここで待機して、水や食料の補給や負傷者等のサポートを行っているのだろう。鶏頂山頂上の拝殿まで同じ椅子が置かれているので、前回登った時に気づいた。

ここまでは傾斜の緩急はあるがずっと登りで、ゲレンデ跡である以上当然そうなるのだが、ここからゆるやかに下り、再び登る。鞍部のあたりに大沼という湖があり、湖面に鶏頂山が映って幽玄な雰囲気なのだが、前回行ったので今回はパス。

その後の登りは林間で少し分かりにくい。赤テープと巴教会の看板「→鶏頂山山頂」が目印になるが、踏み跡が交錯してどこが正規のルートかよく分からない。基本的に上に行けばいいから、信仰登山の時もみんな広がって登っていくのかもしれない。

リフト廃屋から30分ほどで弁天池到着。ここには祠があり、巴教会の建てた案内看板や石碑が周囲に置かれている。案内板によると源平合戦の折、平家の落人がここにかくまわれていたが、敵方の忍者が襲ってきたため、さらに奥地にある湯西川や桧枝岐に落ち延びていったらしい。

わざわざ鎧兜や武器を持ち、ここまで逃げてきたのかと思う一方で、鎌倉時代にまだ忍者はいないのではないかと突っ込みたくなった。湯西川も桧枝岐も、いまのように野岩鉄道やマイカーが使われる前の時代には、すぐ下の五十里ダムから路線バスで行った。半日・一日がかりだった。鎌倉時代どころか、昭和に入るまでかなり不便だったのである。

1時間ほど登るとスキー場最上部、リフト小屋の廃屋に到達。下野巴教会が置いているプラ椅子があり、ここで休むことができる。

30分ほどで弁天池。平家の落人がかくまわれていたという。

弁天池から、信仰登山の案内板に従って稜線に向かう。稜線へは沢筋から登るのと尾根筋から登るのと2つのルートがあり、巴教会の案内板を追うと霊水補給所(水場)から尾根筋のスイッチバックに向かってしまうようだ。その方が鶏頂山には近いが、この日は釈迦ヶ岳に向かう予定である。

3年前は鶏頂山に登った。稜線に出てから結構な急傾斜で、鎖(ロープ)場が連続し、登りはともかく下りで難儀する。距離よりも長く感じる道のりであった。今回は釈迦ヶ岳、こちらは9年前に大間々駐車場から登っている。

息を切らせてスイッチバックを登り、稜線に出た。目の前が開けて涼しい風が吹いてきたのと、天気予報が下り坂で期待していなかったのに青空だったのがうれしかった。登山口からの所要時間は2時間弱で、計画どおり。

ところが予定通りでないのが、進行方向の釈迦ヶ岳の前に、それなりに高いピークが見えたことである。1/25000図を見て多少のアップダウンがあるだろうとは思っていたが、これほど顕著なピークとは思わなかった。

このピーク、1/25000図では独標にもなっておらず山名も載っていないが、Googleによると御嶽山というらしい。名前からして古くから登られてきた山だが、祠もなく山名標も見当たらなかった。ハンターマウンテン方面への稜線への分岐あたりなので、目立つ場所ではあるのだが。

斜面が崩れているので、少し林の中に戻って稜線を釈迦ヶ岳方向に向かう。

涼し気な風が吹いてきたのも一瞬で、たいへん暑い。予報では福島県境を越えると雨なので贅沢は言えないが、夏山の洗礼である。すかさず虫も寄ってきた。虫よけスプレーは車を出る時掛けたきりだし、どこでもベープは効いているんだかいないんだか。

そして、アンダーウェアがすでに汗まみれで、シャツとズボンの縫い目から汗が浸み出てくるのも暑苦しい。この先涼しくなるとも思えないので、どんどん汗まみれになるだけである。

御嶽山の登りは見た目通りきつかった。往路なので体力に余裕があるけれど、帰りにまた登り下りしなければならないと思うと気が重い。ピークの周辺には明神岳・ハンターマウンテン方面への分岐があるくらいで、山名標は見当たらなかった。祠はピークのかなり前にあったのがそうなのだろうか。

急傾斜を下り、いよいよ釈迦ヶ岳への登りである。1/25000図ではそれほど距離はないように見えるのだが、実際に歩くと遠いのは剣ヶ峰方向から歩くのと同様である。計画では稜線合流から40分で釈迦ヶ岳とみていたのだが、実際には1時間半近くかかった。

御嶽山を下りて釈迦ヶ岳までまだかなり距離がある。その登りだけでもきついのに、一番きついのは剣ヶ峰方向からの稜線に合流する前である。ロープ場が連続し、とても一息には登れない。ようやく合流前まで来たところで、稜線で抜かれた若い連中とすれ違った。

「もうすぐですよ。がんばって」と言うのだけれど、傾斜はともかく距離はまだ残っている。じいさんが息絶え絶えに登っていると見えたのだろうが、余計な一言である。まだ先ですよと言おうと思ったが、言葉を返すだけの余裕がなかった。

弁天池からスイッチバックの急登で稜線へ。ここではじめて景色が開ける。釈迦ヶ岳の手前のピークがやけにきつそうだ。

しばらく先から鶏頂山を振り返る。斜面が崩れたあたりで稜線に上がってきた。

1/25000図には1655独標点しか書いてないが、実際は1700mのピーク(御嶽山)がありかなりきつい。山名標もないピークなのだが。

釈迦ヶ岳頂上は、10年の間にかなり整備されていた。10年前は、三角点のそばに小さな鳥居と祠があり。その周りにみんなでお弁当を広げていたのだが、ずっと広くなっていて、鳥居も祠もびっくりするほど大きい。

お釈迦様の向こうは薮と中岳・西平岳に向かう踏み跡しかなかったのに、笹原が刈られてしっかりしたベンチが置かれている。案内板もきれいになっていた。

そして、令和になって新たに作られたのが大己貴命(オオナムチノミコト)の石像である。オオナムチはオオクニヌシの別名とも、オオモノヌシの別名ともされる。いずれも記紀に登場する日本古代の神々で、オオクニヌシは出雲大社、オオモノヌシは大神(おおみわ)神社の祭神である。

山名標あたりでシニアの団体がにぎやかなので、離れた中岳寄りのベンチに腰を下ろす。眺めはたいへんよく、登った時点では矢板カントリーまで雲が開けていた。しかし時間とともに雲が上がってきて、フェアウェイは半分以上雲に隠れてしまった。

この日のお昼はデニッシュとコモのあんパン。冷却剤代わりに凍らせたペットボトルを入れておいたのだが、完全に溶けてしまっていた。しかし、冷蔵庫に入れておいたのかと思うくらい冷たい。伊藤園の梅ジュースという選択もよく、大汗をかいた後でクエン酸が五臓六腑に染みた。

目の前に見えるのは中岳だろうか西平岳だろうか。稜線を辿る道が見えているが、結構な急斜面の登り下りである。釈迦ヶ岳まで来た人は中岳・西平岳まで足を伸ばすこともできて、麓の西荒川ダムから歩くと大変なのでその方がポピュラーである。とはいえ、あそこまで行くのも大変そうだ。

雲海の彼方に見え隠れしているのは方角的に日光連山である。日光の山からだと、逆に高原山がよく見える。冷たい梅ジュースを飲んでさわやかになり、登りの疲れも大分取れてきた。シニアの団体も下山したので、改めて祠と大己貴命の石像まで戻ってみる。

改めて見ても、かなり本格的な整備である。「釈迦ヶ岳」の石造り山名標も、昔はなかったはずだ。これだけ手を加えられるということはこの一帯は国有林ではなく、私有林あるいは高原山神社の持ち物なのであろう。そうでなければもともと釈迦如来像も置けなかったはずだが。

日光周辺の山々でも、頂上がこれだけ整備されているのは男体山とここだけかもしれない。男体山も二荒山神社の所有地と思われる。資材はヘリで上げたのだろうが、工事した人達はどうやってここまで来たのだろう。大間々から登っても鶏頂山駐車場から登っても3時間かかるし、近くに水場もない。

とはいえ、昔だったら何組か登ってしまうと休む場所さえそれほどなかったから、こうして整備してくれるのはありがたいことである。ここまで登るには、どちらから来てもそれなりきついのだ。

さて、ひと休みして落ち着いたし、そろそろ下山しなければならない。時刻は12時半。予報だと午後雨の可能性があるし、実際に雲が上がってきて展望がどんどん開けなくなってきている。

稜線から釈迦ヶ岳まで1時間半かかった。この山は一筋縄ではいかない。10年前より頂上がかなり広く整備されていた。

令和になって建立された大己貴命(オオナムチノミコト)と祠、以前からの釈迦如来との位置関係。大己貴命は釈迦ヶ岳のご祭神である。

頂上からの展望。梅雨前線が近づいて、北側は一面雲におおわれていた。後方が日光連山、手前が中岳だろうか。

この日の計画は、帰路では明神岳方向の稜線を辿り、ハンターマウンテンから下山する予定であった。しかし、釈迦ヶ岳への登りで予想以上に時間がかかり、すでにお昼過ぎである。

明神岳分岐まで1時間、そこから明神岳まで1時間で行ければいいけれど、行けたとしても下りと駐車場までの歩きで2~3時間みなければならない。となると、下山は5時である。これではちょっと無理だ。

登りと同じルートを下りたとしても、4時近くなるとみなくてはならない。天気が安定していればともかく、前線がすぐそばまで来ている状況でそれはまずい。そうでなくても、日光は夕立ちが多いのだ。昨年の丹勢山でも降られたし、女峰山も下山後すぐに雨だった。

剣ヶ峰方面への分岐を過ぎ、急こう配の下り。下り切ったところで、若い男女2人組が腰を下ろして休んでいた。私と同様、鶏頂山分岐からの稜線が思ったより遠かったのだろう。その先、御嶽山ピークへの鞍部付近で、今度はシニア夫婦に声をかけられた。

「鶏頂山に登ったんですけど、展望がないのでこちらも登ろうと思って。釈迦ヶ岳は展望ありましたか」

「雲が上がってきたので矢板カントリーくらいまでですね。雲がなければ都内あたりまで見えるらしいですが」

さすが山慣れたシニア、鶏頂山に登って釈迦ヶ岳まで往復とは健脚である。私も計画では明神岳まで進出するはずだったが。

御嶽山ピーク付近の明神岳分岐を過ぎ、急坂を下りてすぐ弁天池への分岐である。こちらは沢筋の道なのでスイッチバックの連続にはならず、途中から緩やかな下り坂となる。そして標高が下がった途端、また暑くなってきた。雨は大丈夫そうなのはいいけれども、再び汗が出る。

登りは3時間半かかったが、下りは2時間半でクリア。同じ時間に、何組か下山して駐車場で片付けていたから、みなさん天気予報が心配だったようである。汗だくになってしまったので、車の中で早々に着替える。TANTOは軽なのに車高があるので、こういう時にたいへん便利である。

この日の行程

もみじライン駐車場(1235) 8:30

10:25 鶏頂山分岐(1660) 10:30

11:55 釈迦ヶ岳(1795) 12:20

13:30 鶏頂山分岐(1660) 13:30

15:05 もみじライン駐車場(1235)

[GPS測定距離 9.9km]

[Jul 24, 2025]

釈迦ヶ岳頂上。10年前と様変わりして、きれいに整備されていた。

探したら10年前の写真があった。鳥居も祠も、案内看板も令和になってから整備された。

登りは3時間半かかったが、下りは2時間半で着いた。ゲレンデ跡のハイキングは爽快だが、麓に近づくにつれて暑さが増してきた。

赤岩山 [Jun 23, 2025]

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

釈迦ヶ岳の翌朝、3時半に目が覚めた。前日疲れて7時に寝てしまったので睡眠時間は十分である。

朝食は前日の残りの食パンにハム・チーズ、ヨーグルト、インスタントコーヒー。ブレンディスティックは買い忘れてしまったが、宿に備え付けがあった。1泊税込み5,800円なのに、ありがたいことである。畳敷きなので直に座らなければならないのがつらいところだが、贅沢は言えない。

宿を出るとどんより暗い。まだ5時前だから暗いのかと思ったら細かい雨が降っている。ラジオで天気予報を聞くと、栃木県は午後から雨という。鬼怒川は山の中だから早い時間から降り出しているようである。

途中セブンに寄って足りないものを買い、例幣使街道を鹿沼に向かう。その頃には雨は止んでいた。楡木で左折して田舎道に入る。古賀志山南登山道駐車場は初めてだが、ナビに出てこない。唐沢集落への細い道を入り、学校の先へ進むと、行き止まりが駐車場で探さずに済んだ。

午前6時前に到着、身支度している間に次の車が入ってきた。WEBにはトイレなしと書いてあったが、仮設ながらちゃんとトイレは用意されている。さすが宇都宮市森林公園である。

雨はいまのところ大丈夫だが、予報も午後雨だし鬼怒川はすでに降っていた。あまり長居はできない。そして、前日のもみじラインより湿気があってじとじとする。500m級の低山だから、標高にして1000m違う。

身支度して6時ちょうどに出発。舗装された林道をそのまま進む。すぐに古賀志山方面との分岐があるが、ここは折れずに先に進む。まず向かうのは、駐車場から最も近い赤岩山である。

古賀志連山は古賀志山・御嶽山・赤岩山の三山が中心で、その周囲の峰々との間にハイキングコースが整備されている。案内標識や登山道の管理は心配ないが、結構な岩場でそれほど簡単ではなさそうである。

赤岩山から御嶽山・古賀志山と縦走する計画だが、天気も道の状況も分からないので柔軟に対応するつもりである。エスケープルートはいろいろあるみたいなので、いざとなればルート変更も可能である。

赤岩山に向かうルートは、大日窟という場所から登るらしい。名前からして、古くからの行場である。林道から案内標識にしたがって登山道に入る。刈払いはきちんとされているが、見通しがきかず一気に暗くなった。

30分ほどスイッチバックを登ると、後方に岩壁のあるお堂に到着した。ここが大日窟であるらしい。大日といいながら、手前のお堂に祀られているのはお地蔵さんのようである。森が深くてたいへん暗い。水の音が聞こえるが、雨ではなく湧き水のようであった。

まずお地蔵さんに手を合わせ、安全登山をお願いする。左手に水場があり、奥の湧水からホースで引いているようだ。水場の奥に梯子が見えるが、手前に階段があってこちらの方が足元が安全である。何ヶ所かの踊り場を登りスイッチバックの登山道に入る。

ここからの道はどのくらい登るのか見当がつかず、森の中の暗い道なのでやや不安である。踏み跡はしっかりしているし要所にテープもあるけれど、ハイキングコースのように案内板が頻繁にある訳ではない。それでも大日窟から30分も登ると、赤岩山の肩に着いた。

右に進むと古賀志山方面、左が赤岩山で、WEBではどちらに進んでも点線ルートである。鎖やロープで済むくらいならいいけれど、ロッククライミングみたいになったら撤退しよう。とりあえず赤岩山。これまでの土の道とは違い、最初から岩を登る。

古賀志山南登山道駐車場。ガイドブックにはトイレなしと書いてあるが、仮設ながらちゃんとあった。

しばらく舗装された林道を進み、案内に従って登山道に入る。宇都宮市の公園なので、刈払いはきちんと行われている。

30分ほどで大日窟に到着。まだ朝早いので、写真のとおり暗かった。背後に洞窟があり、おそらく行場として使われていたのだろう。

肩から赤岩山は、これまでよりずっと難易度が増す。ロープが連続し、下りてくる人がいれば渋滞してしまうくらい狭い。とはいえ、通常の鎖(ロープ)場であり、慎重に三点確保すればそれほど危険な斜面ではない。幸い、朝早いので私の他に登山者はいない。

急傾斜がしばらく続き、少し平らになると頂上である。時間的には肩から5分かそのくらいだろう。「赤岩山」の立派な山名標の前に出た。木々の間から向こう側は見えるものの、展望はそれほど開けない。

頂上の向こう側にも道が続き、東側にも踏み跡はあったけれど、どうつながっているか分からない。進んだら絶壁岩場では困るので、来た道を引き返す。登った道ならたいてい下ることができる。

さて、問題はここからである。御嶽山・古賀志山へは、二尊岩・中岩という場所を経由する。名前からして岩場だし、WEBには点線表示である。さらにこの古賀志山一帯は、ロッククライミングで有名である。赤岩山程度なら何とかなるが、さてどうか。

肩まで戻って、二尊岩・中岩方向に進む。平らな道は百m少々しか続かず、その先は岩場である。しかも、数十m下に空中に突き出た岩が見える。あそこを抜けていくのはちょっと厳しそうだ。

そして、岩に固定されているのは、おなじみトラロープではなく、がっちりと打ち込まれたチェーンである。なんちゃって鎖場ではなく、本格的な鎖場。しかも丹沢のように下が見える訳でもない。

一本目の鎖は何とか下れたが、その時点ですでに後ろ向きにならなければならなかった。そして二本目の鎖は、空中に垂れ下がっている。まさに垂直な斜面であった。三点確保して足場を探るが、どこにも引っかからない。下も見えない。

これは参った。進退窮まって動けなくなるよりも潔く撤退した方が賢い。そもそも下が見えないので、逆側から登ってくる人がいても分からない。鎖につかまられたら、二点確保や一点確保になってしまう。あきらめて鎖場の上に引き返す。(後からYouTubeを探すと、この先は急斜面の岩場・ヤセ尾根の連続で私には無理だったようだ)

このルートが使えないとなると、古賀志山方面に向かうにはいったん大日窟まで戻ることになる。かなり標高を下げなくてはならない。そして、まだ午前7時を回ったばかりなのにたいへん蒸し暑い。岩場で怖い思いをしたこともあって、汗びっしょりになってしまった。

スイッチバックを下って大日窟へ。大汗をかいたので、水場から出ている水で顔を洗わせていただく。たいへん冷たく、ちょうど水量が増えた時だったので気持ちよかった。

そして、顔を洗ってさっぱりしたこともあって、今日はここまでしようという気になった。正直なところ、日の当たらない山道を歩き、蒸し暑くて仕方ないというのはあまりうれしくない。まだ早い時間だが、日帰り温泉に寄って帰ろう。

駐車場まで下りる途中で、10人以上のシニア団体とすれ違った。いまから登って雨は大丈夫なのだろうか。地元の人だろうから私より天気はよく分かっているんだろうなと思った。

[Aug 14, 2025]

この日の行程

古賀志山南駐車場(230) 6:00

6:25 大日窟(400) 6:30

7:00 赤岩山(535・縦走路撤退) 7:25

7:55 大日窟(400) 8:05

8:30 古賀志山南駐車場(230) [GPS測定距離 2.1km]

赤岩山に到着。ここまで特に問題はなかったが。

二尊岩・中岩へと続く縦走路はちょっと怖かった。ここは下りで、そこから先は足下が見えない絶壁。向こうから人が来たらすれ違いできない。

大日窟まで引き返す。湧き水で顔を洗ったら、今日はもういいかという気になった。午後には降り出す予報だったし、暑くて湿度も高かった。

塩原にはクマいますけど

オリエンテーリングの全国大会が開かれたハンターマウンテン塩原で、80代男性がゴールせず、行方不明になった。今月初めに起こった事件で、もう少し状況が明らかになってから記事にしようと思っていた。もしかすると意図的に失踪したのかもしれないし、いろいろなケースが想定されたからである。

19日になって、コースから外れた崖下で遺体が発見され、行方不明の男性であるらしい。これから司法解剖して、本人確認、死因の特定等が行われることになる。

私の知っているのは五十年前のオリエンテーリングで、現在のように走ってタイムを競うトレランみたいなスポーツではなく、一日中野原や林間を歩いてチェックポイントの目印を探すハイキングだった。だから崖があるのにどうして突っ込むのか、正直なところよく分からない。

とはいえ、この大会の開催に関しては首をひねるところがある。それは、主催者がTV取材に答えて言っていた「コース周辺ではクマは見たことがないし、他の参加者が目撃したという話もない(だからクマは関係ない)」という話である。

私も今年高原山に行ったけれど、そのときすでにクマの目撃情報が数件あった。日光・那須・塩原近辺ではここ数年、何度もクマが目撃されている。高原山で目撃された場所の多くは矢板側、つまり南斜面で、今回の会場は塩原側、つまり北斜面だが、距離的には10kmも離れていない。

そういう場所で、基本的に単独で行動する競技会を開いて(集団ではお互いに助け合ってしまうので競走にならない)、危険がないと本当に思っていたのだろうか。これだけクマ被害で連日騒いでいるのに、お気楽な話である。お気楽だから「見たことがない」と言い切ってしまうのだろう。

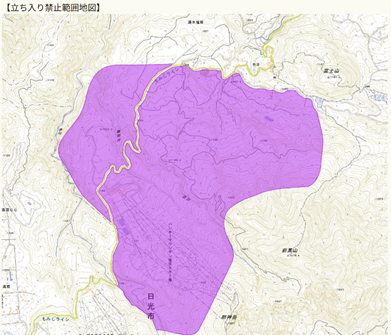

私自身、この春はそういうリスクがあると認識していたので、時間が押したこともあって予定したコースを短縮した。もともと予定していたのは明神岳へ縦走するコースで、今回事故のあったエリアに隣接している(下図)。ここを日没近くに歩く勇気はなかったのである。

発見されたのはコースから外れた崖下ということなので、滑落や道迷いの可能性が高いと思われるが、クマの姿を見て驚いて逃げたケースが全くないのかどうか。実際にクマに遭遇していなくても、何かの動物をクマと見間違えることは十分ありえる。クマは無関係とは誰にも言えない。

今月初め、塩原で開催された全日本オリエンテーリング選手権で、参加者の80代男性が行方不明となった。協会では「ここにクマはいない」と言っているが、高原山では今年もクマが目撃されている。

オリエンテーリングという競技の特性上、目印(チェックポイント)はひと目で分かりづらい場所に置かれることが多い。尾根ひとつ、沢一筋間違えさせるようコース設定されている。すぐ横に登り下りできないような崖があるのもその一つで、通る道がないように見えてあったりする。

クマ以外にも主催者には首をひねる点がある。行方不明から発見まで2週間かかったのも時間がかかりすぎで、あるいは発見が早ければ助かったかもしれない。「地元の警察・消防・防災航空隊、オリエンテーリング諸団体・競技者の方々」が協力したのにのベ70名の捜索というのは規模が小さすぎるし、上の地図をくまなく探すには全然足りない。

思うに「クマなど現れない。事故は起こらない」ことを前提にイベントを開催しているから、もし想定外のことが起こってもどうしていいか分からない。最小限の予算だから人員にも余裕がない。どこで道迷いが起こりやすいか考慮することもない、ということなのだろう。

(主催者の説明会で「行方不明の参加者は突発的な原因で判断能力を失った」と言うが、山をなめていると思うのは私だけだろうか)

うがった見方かもしれないが、地元の警察・消防が協力してこの人数というのは「この時期になんでここでイベントやるかなあ」という意味で、彼らにとって大迷惑だったということである。わざわざ山の中に入って遭難するのは自業自得と思われたかもしれない。

先週書いたように、私自身この秋は尾瀬・日光・塩原方面を遠慮している。山を歩いたからクマに遭遇するとは限らないが、万一の場合、なぜこの時期に行くの?毎日TVでやってるのに、と言われるのは間違いないからである。

主催者も、コロナみたいに自粛要請は出てないけれども、諸般の事情から時期をずらす、場所を替える判断があってしかるべきだったと思われる。ホイッスルやスマホを持てとか今更言っているけれども、スマホで地図を見てたらオリエンテーリングにならない。

[Oct 21, 2025]

次の山

この図表はカシミール3Dにより作成しています。

次の山

この図表はカシミール3Dにより作成しています。